【深度解读】专注于事实与逻辑,通过多维原创分析,我们带你穿透事件表象,看见趋势、结构与人性的真相。

女主Man姐有句金句:四流记者copy and paste,三流记者盲从命令,二流记者追逐流量,一流记者引领社会。

四流KOL只会照搬他人内容,三流KOL完全被算法绑架,二流KOL追着热点蹭流量,而一流KOL则有自己的价值观和立场,能够引导讨论,提升公众思考层次。

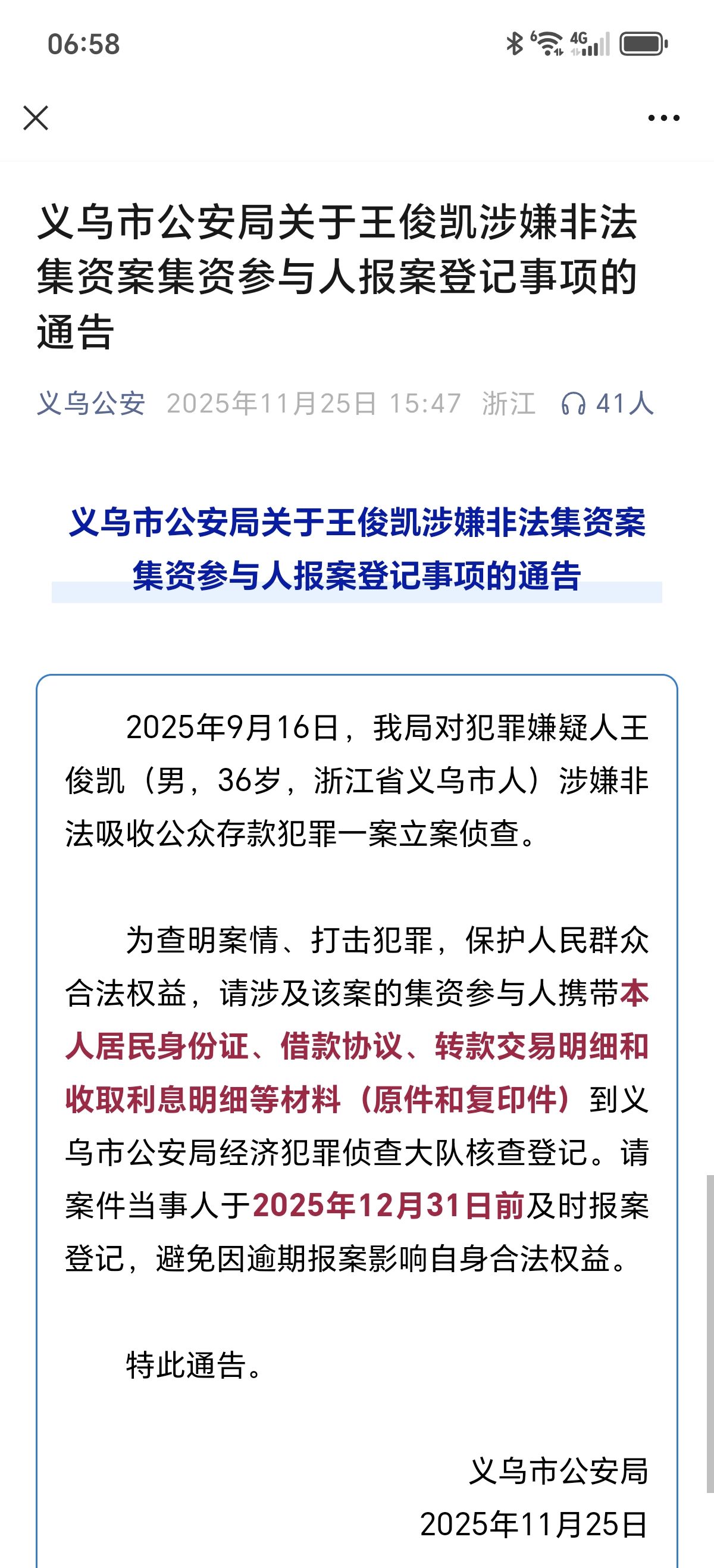

直到看到义乌警方那则《王俊凯非法集资案》的通告。 一则普通的警方通告, 被几十家媒体当成“流量密码”争抢转发,

标题写得就像刀片,被小心地磨在“边界线”上:

《王俊凯,被立案侦查》

明明每一家都知道读者会误会, 这是《新闻女王2》里的桥段, 那一刻,我突然有种荒诞的清醒: 一个名字让新闻发疯,一个标题让真相失焦

这则通告本身就是一条再普通不过的地方案件信息。

只是警方出于办案需要, 但它被“二次加工”之后, 媒体压根不在乎案情是否重要, 而网友的第一反应不是案情, 而是:

“真的假的?”所有人都被标题牵着鼻子走。 叔本华说过一句话,

而在今天的流量场里, 而是你愿意点进去的“误会”。

你有没有发现:

经过微博、公众号、小红书、短视频搬运几十轮之后, 有公众号会强调涉案金额, 更有人会借机写“吃瓜延伸文”, 就这样一条警方通告, 而真正的“王俊凯(36岁,义乌人)”, 自己的名字会成为别人“收割流量”的工具。

她的照片曾被别人误用在一则“网贷跑路”新闻里, 朋友圈炸了, 公司同事背地指点。

只是因为“长得像”。

“那些媒体删稿了,可我的生活删不掉。”

假新闻可以被撤回, 流量时代最让人窒息的是什么?

你以为他们“不小心误导”? 因为当下的内容行业,有一个铁律:

前几年“刘德华住院”刷屏时,结果内容是一个普通人,恰好同名。 每一次都是:

网友:但你明明就是故意这么写的。 流量时代的恶,往往不是靠造谣,而是靠“模糊地带”活着的。

真实,不重要。 准确,不重要。 公众心理的刺激,最重要。

流量不是来得有多正,只要来,就够了。

为什么标题党永远不会死?

“停留时长” “互动率”

媒体成了赌徒, 于是你会看到:

越容易误会的越被推荐

久而久之,我们习惯了用“怀疑”点进新闻, 我们都在习惯一种心理疲劳: 到 尼采曾嘲讽过一个人类习性:

这句话在今天,比在一百多年前更准确。

当我们不断被“标题党”欺骗, 那它就永远不会停。

能换到曝光, 而真实、事实、专业、谨慎、严肃这些东西, 所以媒体渐渐放弃了, 但被放弃的是谁?

是公众判断力

是整个社会的认知底线

在流量绑架下,我们痛苦的恰是,以为在看新闻,实则在被新闻塑造。

其实我们到底需要什么?

不是算法塑造的叙事,而是让普通人获得尊重、获得信息、获得判断力。

我们更需要的不是流量, 不是惊悚标题, 不是一秒钟的刺激, —— 在喧嚣中,愿我们仍与思考同行。

原创作者:欧阳晴风 | 来源:克网中国 | 转载请注明来源并联系授权。