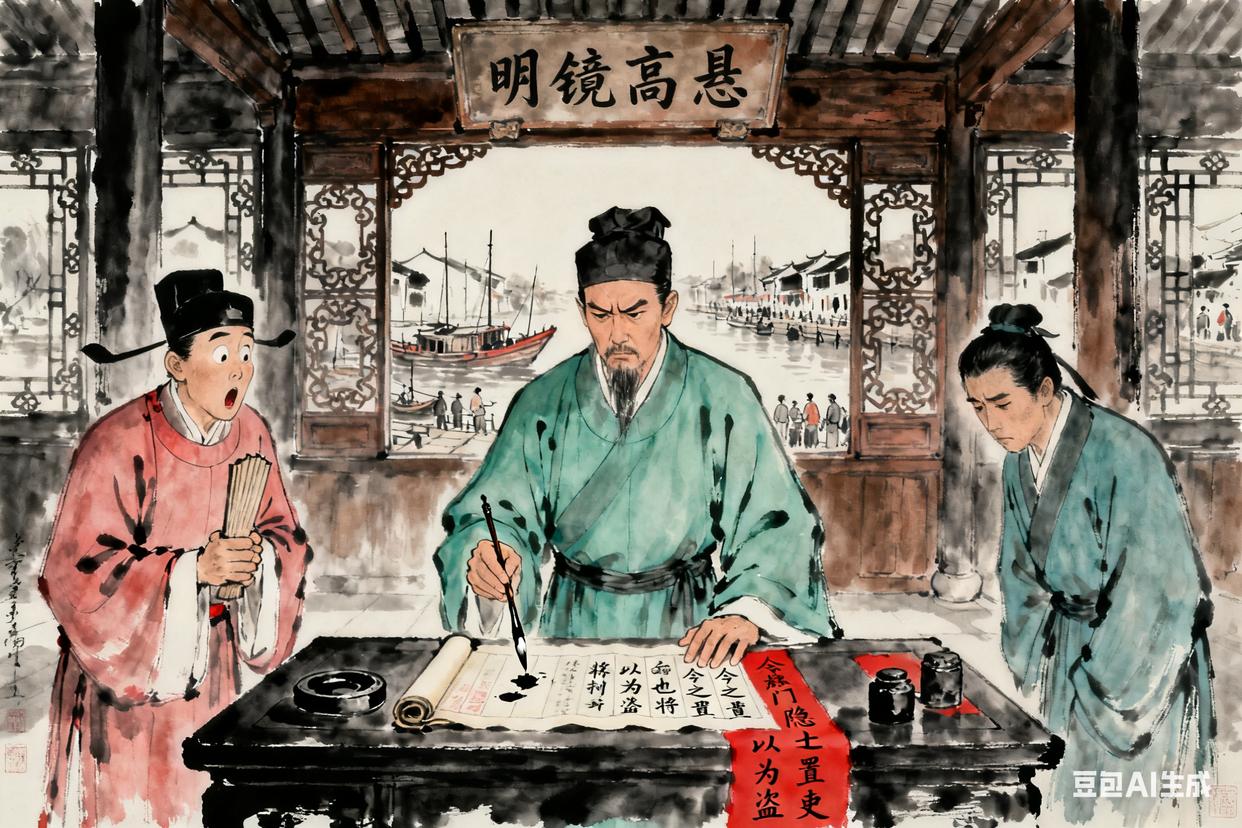

笔落惊堂,墨溅寒霜。咸通九年(868年)的苏州官衙,秋阳透过雕花窗棂,在青石板上投下斑驳的光影。三十三岁的皮日休身着青绿色进士袍,指节因紧握狼毫而泛白,案上摊开的判词墨迹未干,“古之置吏也将以逐盗,今之置吏也将以为盗”的字句,如一把淬了冰的匕首,狠狠扎进满堂官员的沉默里。左侧的苏州刺史下意识攥紧笏板,袍角在袖中微微颤抖;右侧的录事参军垂首盯着地面,不敢与皮日休锐利的目光相接——彼时的苏州,虽顶着“东南富庶地”的名号,码头边却挤满了卖儿鬻女的流民,而官衙内的官吏,仍在借着“苛捐杂税”中饱私囊,这份判词,恰是捅破这层虚伪的第一缕光。

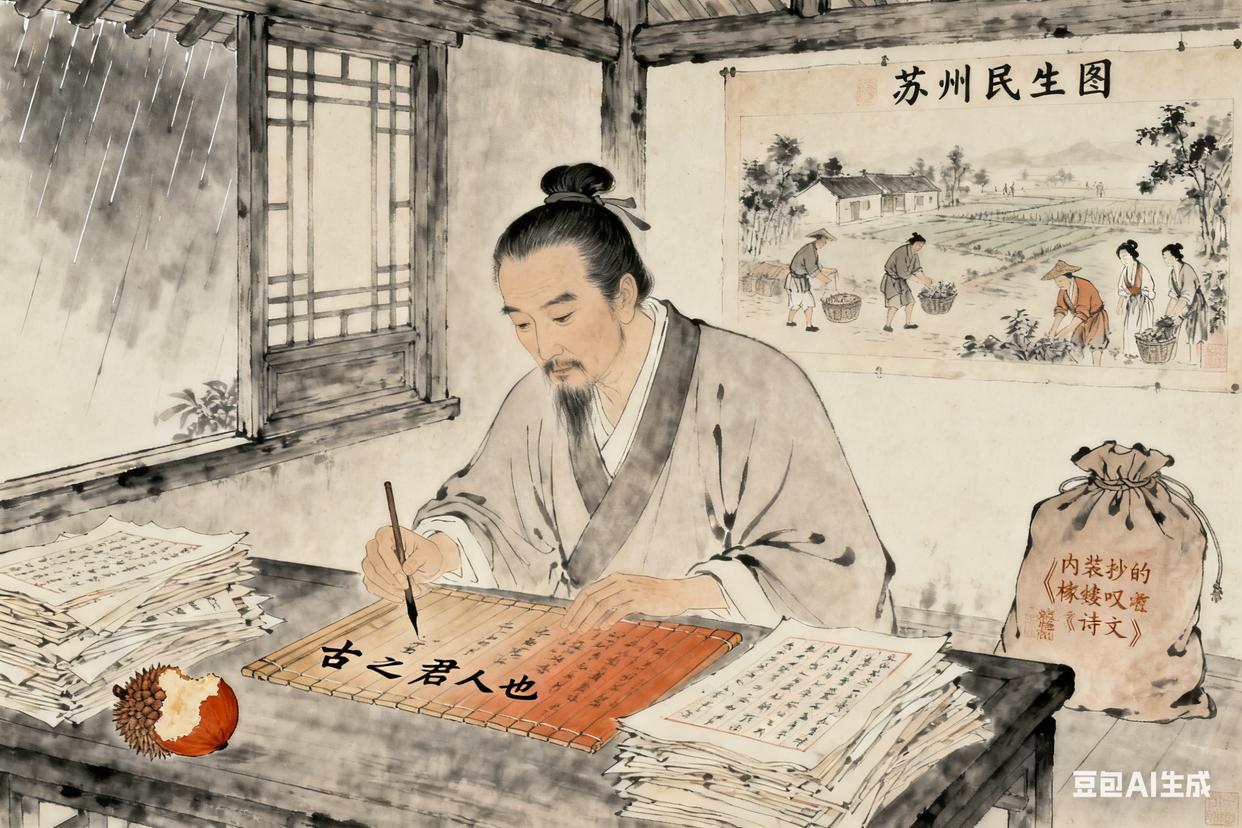

皮日休的一生,如一束穿透晚唐阴霾的惊雷,以诗文为刃,以民生为志,在腐朽的时代里,既用批判撕开了统治的疮疤,更以“从笔端到刀尖”的跨越,诠释了知识分子的担当。他字袭美,号鹿门子,襄阳(今湖北襄阳)人,出身寒微却“少攻文词,尤善箴铭、杂文,皆有所刺”(《唐才子传·皮日休传》)。咸通八年,他寒窗苦读十余年,终考中进士,本可如其他文人般“趋炎附势,谋得清闲”,却主动请缨赴苏州任从事——这座城是晚唐的“税赋重镇”,商税占全国三成,可底层百姓却“岁输百役,十室九空”:粮商勾结官吏垄断米价,一斗米竟值千钱;衙役强征农夫修河,不给分文报酬,逃亡者的田垄早已长满荒草。皮日休到任后,非但没有同流合污,反而将“刺时弊”的锋芒,从诗文延伸到了政务之中。苏州的地理繁华与民生凋敝,恰成了他“批判之文”的最好注脚。他常于公务之余,拄着木杖行走在苏州的街巷:在七里山塘,他见老妇拾橡子充饥,便写下《橡媪叹》,“秋深橡子熟,散落榛芜冈。伛偻黄发媪,拾之践晨霜”,字字泣血,将百姓的苦难刻进诗行;在阊门码头,他见官吏强征商船“过关税”,便在《哀陇民》中怒斥“官吏虐,民无告”;甚至在官衙的宴席上,他见刺史用百姓赋税宴请宾客,当场写下《酒箴》,直言“酒池肉林,古之亡君;今之官吏,何异于秦”。《旧唐书·艺文志》评其文“多愤时嫉俗之作,能切中时弊”,他的诗文不仅在文人中传抄,更被百姓贴在城门、寺庙的墙上,成了“反抗苛政”的无声檄文。有一次,他将《鹿门隐书》中“君为虐政之首,吏为害民之贼”的句子抄在苏州府衙的照壁上,刺史虽怒,却因“民心所向”不敢治他的罪,反而被迫减免了当年的“秋税”——这便是文字的力量,无需刀剑,却能撼动强权。

可晚唐的溃烂,早已不是“文字批判”能治愈的。咸通末年,黄巢起义爆发,数十万流民响应,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的惨状愈发严重。皮日休目睹官军“杀良冒功”,朝廷“醉生梦死”,深知“仅靠笔杆,救不了天下苍生”。他毅然辞去官职,带着自己的诗文稿,投奔了黄巢起义军。在起义军中,他不是只会舞文弄墨的书生,而是“上马能写檄文,下马能察民情”的谋士:他为黄巢撰写《讨唐檄文》,写下“罄南山之竹,书罪无穷;决东海之波,流恶难尽”的名句,将唐廷的罪恶公之于世;他劝说黄巢“禁杀戮、抚百姓”,在占领的城池中推行“均粮”政策,让流民能吃上一口饱饭。可惜的是,黄巢起义后期逐渐变质,权力的欲望吞噬了初心,皮日休的理想终究未能实现——关于他的结局,史书记载不一,有人说他因劝谏黄巢被杀,有人说他归隐鹿门山,可无论如何,他从“批判者”到“实践者”的跨越,早已超越了个人命运,成了晚唐知识分子“以行动担道义”的不朽象征。

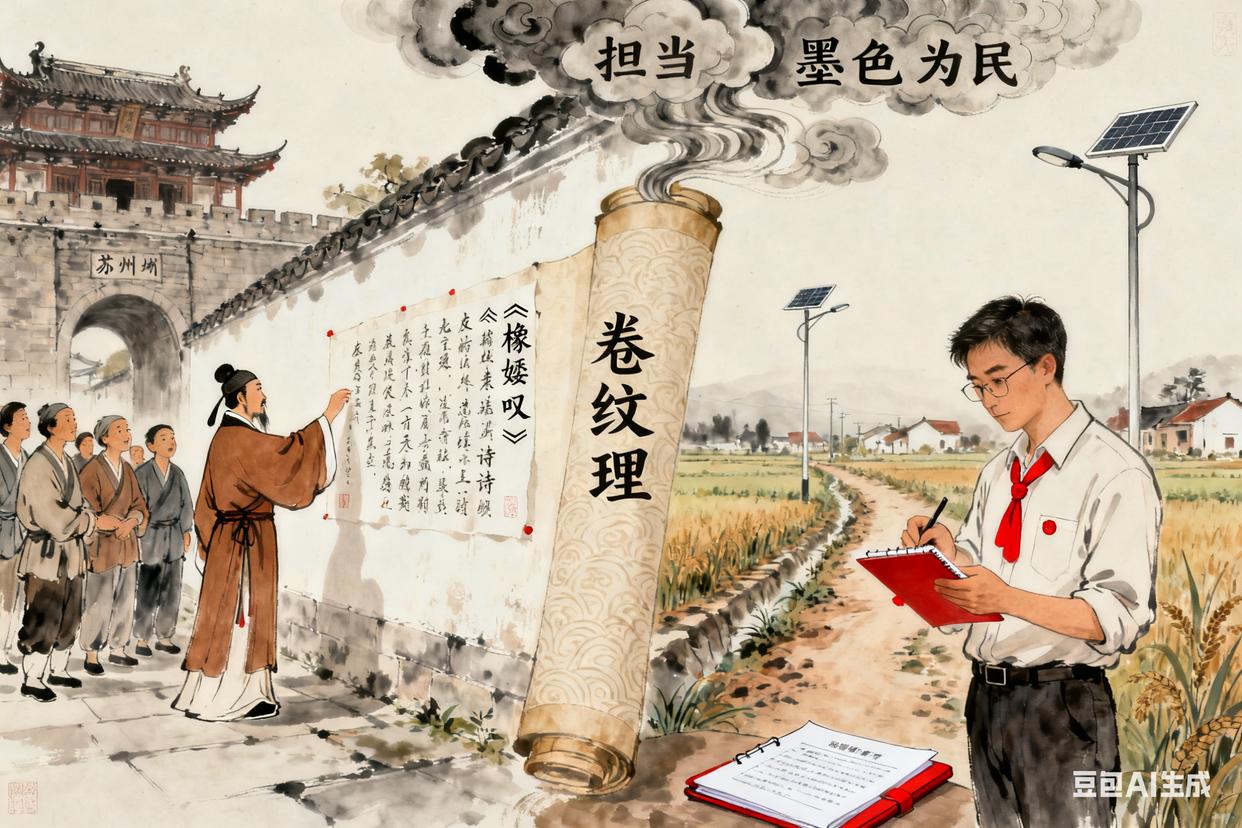

千年后的今天,当我们翻开《皮子文薮》,读到《鹿门隐书》的尖锐,读到《橡媪叹》的悲悯;当我们在新闻里看到记者深入基层揭露乱象,学者扎根田野为乡村振兴建言,普通人在网络上为公平正义发声——我们仍能感受到皮日休“诗文刺时弊”的精神温度。他留下的,从来不是几句传世的诗,而是一种“知识分子当为天地立心,为生民立命”的担当,这种担当,在民族复兴的征程中,愈发闪耀着时代的光芒。

如今,我们需要这种“批判的勇气”,不被浮华蒙蔽,敢于直面社会的痛点;我们更需要这种“实践的决心”,不做纸上谈兵的“键盘侠”,而是俯身接地气,用行动解决问题。从脱贫攻坚中的驻村书记,到扎根田野的支教教师,从为弱势群体维权的律师,到守护文化遗产的学者——他们都是“当代的皮日休”,都在用自己的方式,延续着“为生民发声,为家国担当”的精神血脉。苏州的官衙早已湮没在历史的尘埃里,皮日休的笔也已朽坏,但他“以文刺时弊,以行践初心”的精神,却如汉江的流水,代代不息。它提醒我们:民族复兴不仅需要经济的崛起,更需要精神的挺立;而知识分子的价值,从来不是“躲进小楼成一统”,而是“睁眼看世界,铁肩担道义”;在新时代的征程上,既要保持 “批判的清醒”,不被浮华蒙蔽;更要拥有 “实践的勇气”,不为困境退缩,用批判推动进步,用实践照亮未来。