杨振宁先生离世后,关于“18亿遗产”的传言甚嚣尘上。

很快,事实澄清:他将诺贝尔奖金、学术收入及房产悉数捐出,用于支持教育与科研;现金部分由与前妻杜致礼所生的三个子女继承;而陪伴他晚年的翁帆,仅获清华园别墅的终身居住权,无权处置。

这场围绕“遗产”的喧嚣,很快平息。但真正值得深思的,不是他留下了多少钱,而是——他究竟给孩子们留下了什么?

答案或许出人意料。

关于现金遗产,网传“10亿”之说存疑。

但《中国青年报》曾披露:杨振宁在清华的百万年薪分文不取,尽数捐给高等研究中心;他卖掉美国纽约的房产,向清华捐出100万美元;甚至将诺贝尔奖奖金的一部分也投入教育。

另一桩往事更见其赤子之心:1992年南开国际会议,他募集2万美元经费,特意兑换成20元、50元小钞方便大陆使用。

一个能在1992年募集2万美元、2015年捐出百万美元的人,物质早已不是其追求。那么,他留给子女的究竟是什么?答案藏在三个孩子的选择中,也藏在其教育理念的传承里。

杨振宁与杜致礼的三个孩子,走出截然不同的人生轨迹:

长子杨光诺投身硅谷,钻研量子计算;

次子杨光宇从化学转向天文,在望远镜中追寻星辰;

幼女杨又礼身为医生,放弃美国高薪,以无国界医生身份奔赴非洲埃博拉疫区救援。

无一人继承物理衣钵,无一人选择“子承父业”。

面对世人好奇,杨振宁的回答令人深思:“孩子快乐,有志向,做个有用的人,不比拿什么奖重要吗?”这份尊重与豁达,实则是杨家“家传”的教育哲学。

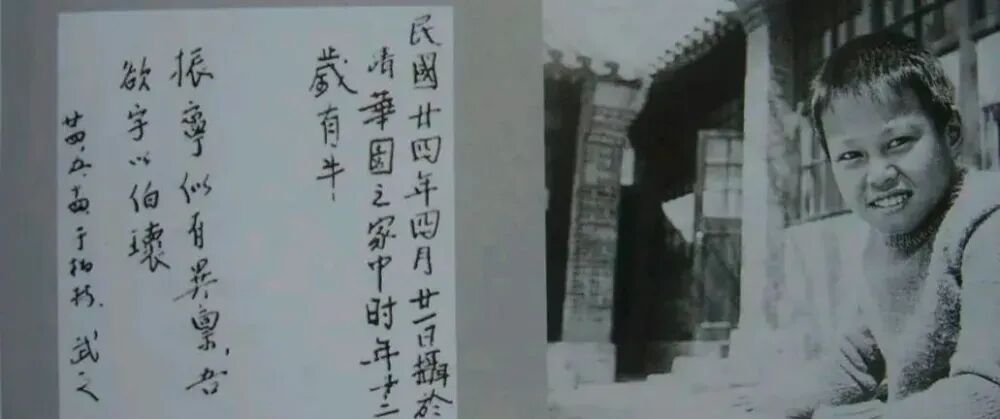

杨振宁之父杨武之,民国时期著名数学家,对儿子说得最多的是“慢慢来,不要着急”。

杨振宁11岁展露数学天赋,常人想象中,这位数学家父亲定会倾囊相授,加速儿子成才。

但杨武之却“佛系”至极,请来历史系高才生教儿子读《孟子》、学《古文观止》。杨振宁后来笑言:“若父亲教我数学,我定能学得快,他定会高兴。”

但父亲的选择,让杨振宁在少年时期打下深厚的人文根基,滋养了他一生的人文情怀与科学视野。这种“不功利、重根基、重兴趣”的教育理念,在杨振宁身上得到完美延续。

杨振宁的遗产,是一份“反功利”的教育宣言。

在当今社会,多少父母焦虑于“赢在起跑线”,将孩子视为实现自身未竟理想的工具,逼迫他们走上所谓“正确”的道路。

杨振宁却用自身实践告诉我们:真正的教育,是点燃孩子的兴趣之火,是尊重生命的多样性,是培养独立的人格与担当。

他三个孩子的选择,正是这种理念开花结果的证明:他们未必站在聚光灯下,却在自己热爱的领域发光发热,成为对社会“有用的人”。

这份遗产,比任何物质财富都更珍贵、更恒久。它提醒我们:教育的本质,不是打造“完美人设”,而是帮助生命找到自己的方向,在“慢慢来”的耐心与“不要着急”的智慧中,走出属于自己的、有价值的道路。

杨振宁先生虽已远去,但他留下的精神遗产,将如他毕生研究的科学真理一般,在时间的长河中熠熠生辉——那是超越物质的传承,是关于生命成长的永恒启示。