未来,中国,乃至全世界最好的大学,一定是这几年才诞生的新型研究型大学

2025 年 9 月,福耀科技大学迎来首批新生,校园里最特别的不是气派的教学楼,而是每个学生身边都跟着 4 位导师 —— 管学业的、带科研的、规划生涯的,还有来自企业的实践导师。

这所刚开学的新型大学,和南科大、西湖大学、上海科技大学等一起,被称作 “第四代大学”。

它们不像传统高校那样批量招生、按部就班上课,反而以 “小而精、重科研、贴产业” 的新玩法,让中国高教第一次有了和发达国家顶尖大学 “平起平坐” 的底气。

要明白第四代大学有多新,得先看看大学的 “进化史”。

第一代大学是中世纪的博洛尼亚大学、巴黎大学,核心就一个 —— 教知识,老师讲学生听,像 “古代版培训班”;

第二代是 1810 年的柏林大学,第一次把 “教学和科研绑在一起”,老师不光教书,还得做研究,这才有了 “教授搞实验” 的场景;

第三代是美国威斯康星大学,加了 “社会服务” 功能,比如帮当地农民改进种植技术,大学开始跟社会挂钩。

而第四代大学,是到 21 世纪才冒出来的 “新物种”—— 核心从 “知识传授” 变成了 “价值创造”。

简单说,以前大学是 “你学我教”,现在是 “一起解决真问题”。

比如南科大、西湖大学这些学校,不搞大而全的专业,专攻新工科、新医科这些国家急需的领域;不拼招生人数,每届只招几十到几百人;不唯论文论英雄,反而盯着 “卡脖子技术”“产业真需求”。

像福耀科技大学,老师不仅要会讲课,还得有企业研发背景,学生刚入学就能跟着老师做企业的技术攻关项目,这在前三代大学里几乎不可能。

第四代大学能火,不是凭空冒出来的,而是传统工科教育 “拖了后腿”。

现在的传统工科,有三个大问题,已经跟产业脱节得厉害。

第一个是知识体系 “过时”。

比如机械工程专业,课本里还在重点讲内燃机原理,可现在车企都在造氢燃料电池汽车了;微电子专业的教材,讲的还是几年前的芯片工艺,比行业实际水平落后 3 代以上。

企业里天天迭代新技术,高校教材却好几年不变,学生毕业到岗,还得重新学一遍,等于大学四年白忙活。

第二个是培养模式 “太死板”。

现在搞个光刻机研发,需要光学、材料、AI、控制工程等好几个学科一起上,可传统高校里,机械系只教机械,电子系只教电子,学科之间像隔了堵墙。

华为 “天才少年” 招的都是跨界人才,恰恰说明高校培养的 “单一学科人才”,根本满足不了产业需求。

第三个是科研方向 “跑偏”。

很多高校搞研究,只盯着 “发论文”,不管能不能用。

有所顶尖大学五年发了 2000 篇自动驾驶相关论文,可真正能落地的关键技术全在企业手里。

论文写得再好,解决不了实际问题,对产业一点用都没有。

第四代大学就是来解决这些问题的。

它们不教过时的知识,只盯产业最需要的技术;不搞单一学科,按项目组队,需要什么专业就拉什么人;不唯论文,把 “企业技术攻关”“解决卡脖子问题” 当成目标。

比如上海科技大学研究纳米材料,既能发顶刊论文,又能同步申请发明专利,既赚了 “学术影响力”,又有 “产业价值”,这才是现在需要的大学。

很多人疑惑:第四代大学招太少了吧?

深圳理工大学 2024 年只招 120 人,西湖大学 90 人,福耀科技大学才 50 人,跟传统高校一届招几千人比,简直是 “小作坊”。

可这恰恰是第四代大学的优势 ——“小而精” 才能搞精英教育,这跟国外顶尖大学的玩法是一样的。

第四代大学学的就是这个路子:小班化教学,师生比能做到 1:3 到 1:5,老师能盯紧每个学生;每个学生都有 4 位导师,从学业到科研再到就业,全流程指导;人均科研资源是传统高校的 10 倍以上,实验室工位、仪器设备随便用,学生大一就能进实验室做项目。

更关键的是,高分考生愿意来。

深圳理工大学第一年招生,最低分 624 分,跟广东的 985 高校中山大学持平;西湖大学的考生分数普遍超 650 分,有的省份甚至到 670 分。

这说明家长和学生都认:与其去传统高校当 “流水线上的一员”,不如去第四代大学接受精准培养,学的都是真本事,毕业就能对接产业需求,这比单纯的 “名校光环” 管用多了。

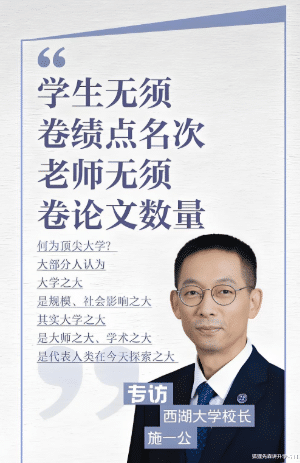

第四代大学的厉害,不光在培养模式,更在打破了传统高校的 “老规矩”。

传统高校的管理像 “行政机关”,层级多、决策慢,学术的事往往行政说了算;评价体系更死板,老师看论文和经费,学生看绩点,不管实际能力怎么样。

第四代大学完全不一样。

管理上搞 “扁平化”,学术决策交给教授,比如重大科研方向由跨学科教授小组投票定,不用层层上报;还拉企业进来一起管,企业高管直接参与专业设置和培养方案制定,确保教的就是企业要的。

比如福耀科技大学,企业有技术难题,直接 “揭榜挂帅”,老师带着学生一起攻关,学校和企业无缝对接。

评价体系更是 “反套路”。

学生不用只拼绩点,而是看 “能力矩阵”—— 批判性思维、跨文化沟通、解决问题的能力都算;老师考核不光看论文,还看 “帮企业解决了多少技术问题”“制定了多少产业标准”;科研评价不唯论文,专门设 “应用研究特区”,搞卡脖子技术的团队,用 “技术成熟度” 来评估,只要能把技术做出来、能用,就算厉害。

这种革新太重要了。

以前高校像 “象牙塔”,跟现实脱节;现在第四代大学把 “象牙塔” 拆了,跟产业、社会连在一起,教的、研究的都是 “真问题”,这才是大学该有的样子。

以前说起顶尖大学,大家想到的都是哈佛、MIT、牛津剑桥,觉得中国高校只能 “跟跑”。

可第四代大学的崛起,让情况变了 —— 我们第一次在高等教育的办学理念、培养模式上,和发达国家站在了同一水平线上,甚至在某些方面更有优势。

国外的顶尖大学虽然强,但跟产业的结合不一定有中国紧密。

中国有完整的产业体系,从芯片到新能源,从高端制造到生物医药,需要大量创新人才,第四代大学刚好能对接这种需求,产教融合的深度比很多国外高校还深。

比如南科大从 2012 年招 188 人,到 2025 年稳定在 1400 人,13 年时间既保证了质量,又扩大了规模,走出了一条中国特色的精英教育路。

第四代大学不是少数几所的 “试水”,而是中国高教转型的 “信号”。它说明我们不再是照搬国外模式,而是根据自己的产业需求、科技发展,创造出了更适合中国的大学形态。

未来,随着更多第四代大学的出现,中国高等教育不仅能跟发达国家并跑,还能在某些领域 “领跑”,培养出真正能解决卡脖子问题、引领产业发展的创新人才。

这,才是中国高教的未来。