内容提要

身为内务府正白旗包衣汉人的《红楼梦》作者曹雪芹,通过特征性物事赋予晴雯、香菱汉女身份,并置于薄命司前列,表达了对本民族女性命运的特殊关注。他并以“写汉”托言寓意,寄托自己和包衣曹家坚守汉文化本位的民族情感,以及继承家族的使命担当在民族斗争与融合的历史进程中用汉语言文字创作为载体延续中华文脉的深远用意。

曹雪芹的“写汉”并非“悼明”,更非“反清复明”,与小说的“大旨谈情”并不矛盾,而且相容相成,它是《红楼梦》自觉文化担当的特殊方式,值得认真研究。

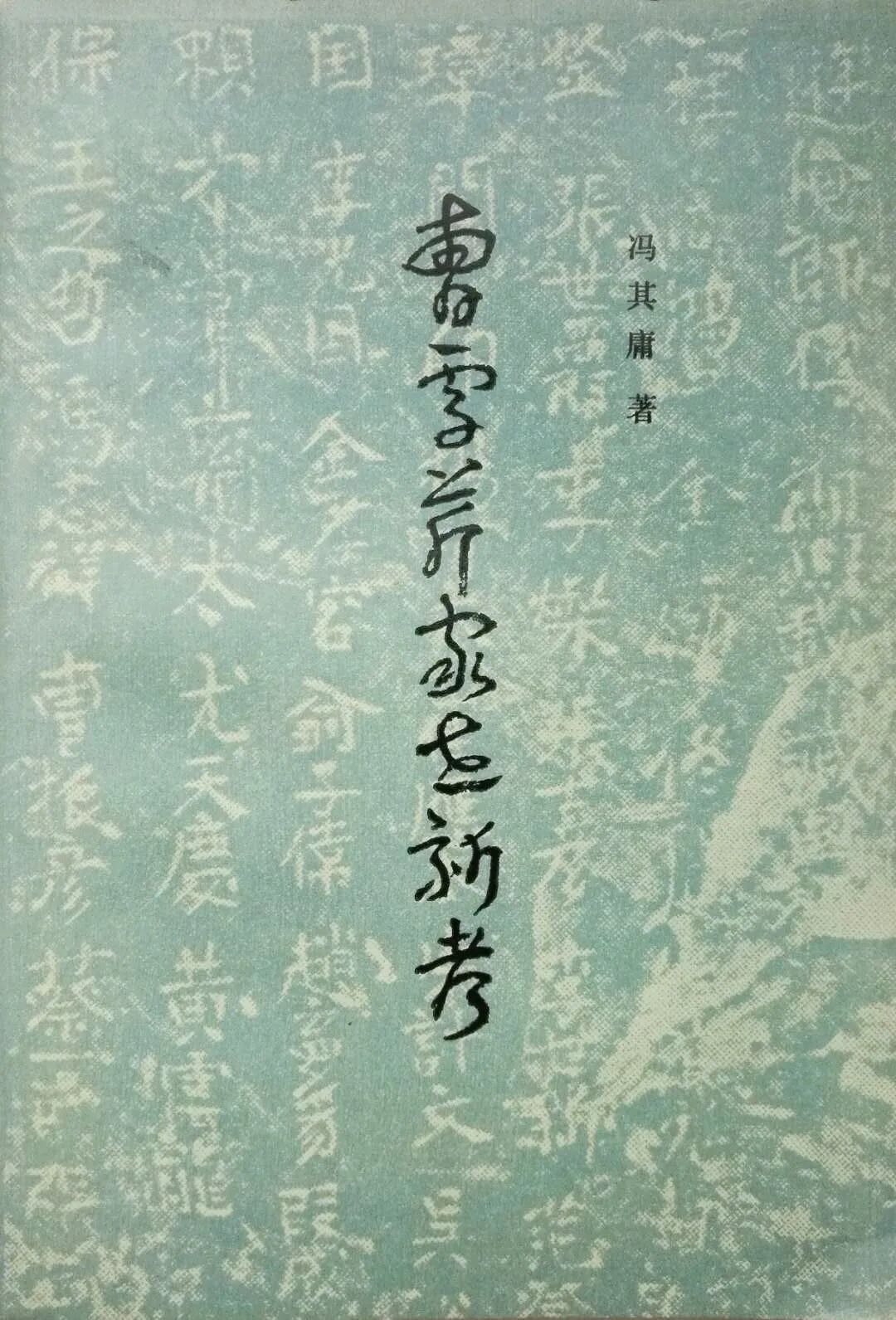

曹雪芹邮票

一

在《红楼梦》[1]里,晴雯和香菱是两个不相关的人物。一个是贾宝玉的大丫鬟,一个是薛蟠的侍妾;一个住大观园怡红院,一个长在园外。在我的印象中,两人似乎从无交集。

然而,在曹雪芹的小说构思里,她们却有着举足轻重密切相关的分量。这是因为,她们是曹雪芹特意设置的两位“汉女”形象。

在这部“不拘拘于朝代年纪”,有意模糊真实历史的小说里,曹公并没有给她们贴族类标签。他用了一种特殊手法,暗示其民族身份。这就是那个特殊时代的已经成为汉族女性标志的缠足。

著名满俗专家启功特别指出小说里贾府“清代旗籍里上层人物的家庭生活,更写得逼真活现。”[2]

张爱玲就敏感到“十二钗是大脚”,“难怪这样健步,那么大的园子,姊妹们每顿饭出园来吃。”[3]然而,在这个“天足”的旗人世界里,却有两个缠足汉女。

晴雯的缠足,有两个对应的标志,脂评本(后来为程本删去)第七十回描写她与芳官麝月以及宝玉打闹时穿的“红睡鞋”:

那晴雯只穿着葱绿院绸小袄,红小衣,红睡鞋,披着头发,骑在雄奴(芳官)身上,麝月是红绫抹胸,披着一身旧衣,在那里抓雄奴的胳肢。雄奴却仰在炕上,穿着撒花紧身儿,红裤绿袜,两脚乱蹬,笑的喘不过气来……(965页)

赵成伟绘晴雯

“红睡鞋”的描写,对应第七十八回贾宝玉的《芙蓉女儿诔》的往事回忆“捉迷屏后,莲瓣无声”,证明她是缠足的小脚。

民国时期的王伯沆(王瀣,1871-1944)可能是最早注意到这个问题的学人。他批校《红楼梦》所依据的虽是程甲本,但在参校戚序本时发现多了“红睡鞋”三个字,于是写了一长段批语,谓:“此亦本书载缠足之一证。按鞋有走睡之分。……晴雯非旗人,定非大脚矣。”[4]

《启功教你读红楼》介绍“清代旗人妇女禁止缠足”的情况云:

清代只要是旗人,无论正身还是包衣,在制度上一律禁止妇女缠足,……汉人则不同,幼女若不缠足,则影响日后出嫁与彩礼厚薄。但是在现实生活中,个别旗人家庭中出现缠足婢妾也不足为奇……旗人家庭的缠足婢妾一般来自购买的汉女和汉人奴仆之女。

据此,合乎逻辑的结论当然是,从小失去父母的晴雯是旗人之家买来的汉女。

改琦绘香菱

香菱没有写睡鞋,却写了与缠足相关的膝裤。第六十二回香菱裙子弄湿了,宝玉道:“你快休动。只站着方好,不然连小衣儿膝裤鞋面都要拖脏。……”(861页)启功引此阐释道:

“膝裤”即缠足妇女在小胫上系的一种饰物,又称“裤腿”,这是缠足装束所特有的。[5]

王伯沆批云:

“膝裤鞋面”,系汉装妇人语,但未明言缠足耳。[6]

如此看来,通过睡鞋膝裤等缠足相关的特征性物事,暗示晴雯、香菱二人的汉民族身份,确是作者描写手法的特点,也是着意用心所在。

二

那么,作者为什么在描写旗人上层生活的贵族之家里,要赋予并无交集的晴雯、香菱二人汉女身份呢?他们有什么共同特点?

首先,她们都是全书的贯穿性人物,在结构和情节叙事中具有重要作用。

戴敦邦绘香菱

原名甄英莲的香菱故事从第一回直贯前八十回末以至八十回以后,晴雯故事则从第五回贯通至第七十八回。

小说里还写到其他缠足女子,如尤二姐、尤三姐,但她们是只出现于片段情节的一过性人物。像晴雯、香菱这样完整描写生命全过程的贯穿性人物,书中也只有宝黛等极个别人物,可见意义不同一般。

第二,她们都在第五回的《金陵十二钗》“薄命司”命运簿册的突出位置上,晴雯是又副册第一人,香菱是副册第一人,都是贾宝玉最早看到,又通过贾宝玉的眼睛告诉读者的人。

按照作者的设计,十二钗正册是贵族小姐,副册是侍妾类人物,又副册是丫鬟,都处于贵族社会底层。晴雯含冤夭亡,是前八十回作者描写的最大悲剧,据判词,香菱在八十回后被折磨而死,第八十回已露端倪。因而她们是薄命司中最薄命者。

第三,她们都系幼年失家沦落者,作者有强烈共情。

邮票《晴雯撕扇》

第四回王府夹批:“我为幼而失父母者一哭。”正是作者心声。香菱(甄英莲,谐“真应怜”,甲戌夹批“设云应怜也”。[7])是书中描写的第一位薄命女。(第四回甲戌批:“可怜真可怜。一篇薄命赋,特出英莲。”)[8]

香菱三岁被拐,缠足应该是在被拐后,拐子为了多卖钱而强逼缠足,其痛苦可想而知;晴雯则是被逼缠足后成为孤儿。缠足都成为卖身价的重要条件。而她们都不愿意回忆往事,对别人的询问都是“不记得家乡父母”,实际上都掩盖着刻骨铭心的记忆。(第七回,第七十七回)

第四,她们都有美而才的天赋,其美,包含内质外貌,是贾宝玉所尊崇的“清净女儿”的代表。晴雯的美,《芙蓉诔》赞誉为“其为质则金玉不足喻其贵,其为性则冰雪不足喻其洁,其为神则星日不足喻其精,其为貌则花月不足喻其色。”(1108页)

香菱之美,第四十七回有署名脂砚斋的评语感叹:“细想香菱之为人也,根基不让迎探,容貌不让凤秦,端雅不让纨钗,风流不让湘黛,贤惠不让袭平,所惜者幼年罹祸,命运乖蹇,至为侧室。”[9]所以作者特别安排“香菱学诗”一段以为弥补,借以赞扬香菱之美而才。

如此看来,在曹雪芹构思的“千红一哭万艳同悲”的女儿悲剧中,除了与家族史命运密切相关的十二钗正册的贵族女性以外,在沦落底层的侍妾奴婢女性中,作者是有意把

晴雯、香菱为代表的汉女悲剧放在突出地位。

因为,除了其他女性遭受的礼教男权压迫、阶级等级奴役之外,她们还要遭受民族压迫下的社会欺凌。她们是民族、阶级和性别三重压迫的牺牲者。从一定意义上说,晴雯和香菱的“汉女”身份,就是作者这种认识思考的艺术表现。

人民文学出版社版《红楼梦》

三

曹雪芹虽然间接写了汉女小脚,却并没有多做文章。实事求是地说,他还未必理解缠足给女性带来的痛苦。

从文学表现看,比他年轻四十余岁的李汝珍(约1758或1763-约1830年)才在《镜花缘》里写到女子缠足之苦:“始缠之时,其女百般痛苦,抚足哀号,甚至皮腐肉败,鲜血淋漓,当此之时,夜不成寐,食不下咽。”

小说里“睡鞋”只提一次,其意义隐约难寻。贾宝玉留恋晴雯的“莲瓣无声”,反映了弥漫于上层及士林畸形审美风尚的严重影响。但宝、晴诀别时,晴雯以指甲内袄作为生死之念,二人不言睡鞋,可见所谓睡鞋“性的私密性”,并不存在于宝晴纯净情感之中。

《镜花缘会评会校本》

但另一方面,包含张爱玲赞美“体态轻盈”的“莲瓣无声”的晴雯的出众美却成为王夫人及婆子们羡慕嫉妒恨的焦点。“缠足确实会改变妇女的姿势:身体重心变化的结果,产生出踯躅的步履——与高跟鞋的效果异曲同工·——此即诗人所吟咏的‘莲步’”[10]。

这也许就是女性“风流美”的一种外在形态。“风流灵巧招人怨”,“狐狸精”“祸害妖精”的罪名接踵而来。“红睡鞋”怎样成为致死晴雯的“莫须有”罪证,夏薇等已有所探讨[11]。

香菱的故事未完,“膝裤”的影响无法看到。但我们可以肯定,作者写晴雯“睡鞋”香菱“膝裤”的目的并非缠足或小脚本身,而是作为“汉女”的标签,写出那个特殊语境下,“千红一哭万艳同悲”中汉族女性的更为深重的苦难。简而言之,他为了“写汉”。

包衣曹家不是早已入旗,成为内务府满洲旗人了吗?为什么曹雪芹还如此关注汉女的命运呢?

笔者认为,最根本的原因,是在满清王朝的民族压迫和歧视政策下,包衣曹家坚守的民族文化本根立场和民族情感心结。对此,笔者在《走近曹雪芹》和《曹寅与曹雪芹》已经作了许多论述。仅以姓氏这个最明显的民族标志为例,在入清以后“称名不举姓”的满洲化风气席卷内务府汉军之时,包衣曹家(及李煦)是仅有的坚持汉姓,并从汉文化原典为子孙命名的家族[12]。

与京城严格的旗民隔离不同,三代四人近六十年的江南织造苏州南京岁月,包衣曹家事实上是回归了原生的汉民族生活圈,复活了民族情感。

福建人民出版社版《曹雪芹江南家世考》

在曹雪芹生活的幼少年江南时代,除了少数旗人官员及家属之外,围绕曹雪芹日常生活起居的丫鬟仆役,被他称作“姐姐妹妹”的,绝大多数是汉族少女,而非旗女。他们的命运,从何而来,到何而去,不得而知。

据清代档案,曹頫抄家时共抄没人口114人,除了家人,仆役百人以上。在京只留三对半七人。李煦抄家227人,仆役217人,全部在崇文门市场发卖。[13]

这些同胞姐妹,有多少牵动幼少年的曹雪芹之心?在为了避免文字祸有意模糊历史和民族面貌的语境里,用特殊手法表达对汉女的命运关切,不是很可以理解的吗?

四

曹雪芹特写“汉女”,不只是为了突出表达对汉民族女性悲剧命运的关注,他的更深用意,乃是为了借“汉女”写“汉族”,寄托他和包衣汉军曹家在特殊历史关头对本民族命运的深沉关注。

依据现有材料,我们很难判读晴雯和香菱两个艺术形象创造的现实来源。曹雪芹友人敦敏诗句“秦淮旧梦人犹在”,如果作疑问句,或者可以探寻作者少年时代所接触和亲近的汉女原型,姑谓之“型像”,但也可能是作者并无现实原型,而是依据主观意念情感寄托需要所构思,谓之“意象”。

《曹寅与曹雪芹》(增订本),刘上生著,浙江古籍出版社2024年4月版。

笔者之见,晴雯和香菱两个人物,反映现实的“型像”和寄托意念的“意象”两种成分都有,这使得她们都具有本体与映射双重功能,而又各具特色。

“根并荷花一茎香,相逢遭际实堪伤。自从两地生枯木,致使香魂返故乡。”被癞头和尚称为“有命无运累及爹娘之物”的不幸女子香菱的短促一生,经历了在“鼠窃狗偷,民不安生”的乱世中被拐卖、被争夺、被贪官背弃、被霸占、被凌虐致死的过程,这位柔弱女子几乎遭受了社会、官场、家庭所有恶势力的摧残,的确深刻反映了汉族(而非旗人)女性命运无法自主的悲惨命运。

另一方面,作者又巧妙设计了“甄(真)贾(假)”的符号对映功能,以甄士隐(真事隐)家的末世隐喻包衣曹家的末世,如以甄家元宵后大火烧为白地隐喻包衣曹家雍正六年元宵前被抄家。(“好防佳节元宵后”甲戌夹批:“前后一样。不直云前而云后,是讳知者。” [14])

特别重要的是,在甄英莲的命运构思里,曹雪芹融入了以“汉(女)”隐“汉(族)”的用意,而且这一用意肯定得到了圈子内亲友的认同。

在和尚称英莲为“有命无运累及爹娘之物”,有甲戌本长段批语:

八个字屈死多少英雄?屈死多少忠臣孝子?屈死多少仁人志士?屈死多少词客骚人?今又被作者将此一把眼泪洒与闺阁之中,见得裙钗尚遭逢此数,况天下之男子乎?

看他所写开卷之第一个女子便用此二语以订终身,则知托言寓意之旨,谁谓独寄兴于一情字耶?

武侯之三分,武穆之二帝,二贤之恨,及今不尽,况今之草芥乎?

家国君父事有大小之殊,其理其运其数则略无差异。知运知数者则必谅而后叹也。[15]

孙温绘一僧一道

这明明是借题发挥。所谓“武侯(诸葛亮)之三分”和“武穆(岳飞)之二帝”,在历史流传过程中,都已经成为汉民族屈辱时期寄托民族雪耻复兴期望的独特符号。

脂批如此长篇感叹言论的意图,显然看出了作者写“甄英莲”“有命无运累及爹娘(按:祖先的代称)”的隐含寄托。这说明,不止雪芹,围绕他的包衣曹家的亲友都有着鲜明强固的汉民族本根情结,理解并共情他的“写汉”意图。

但这又不是要否定小说“大旨谈情”,而是启发读者领略作者的“伤心人别有怀抱”。甄英莲(香菱)的设置,也就不只是为了打开“千红一哭,万艳同悲”主题的首页,而是已经涉及“写汉”的隐喻构思意图中了。

《从曹学到红学》,刘上生著,浙江古籍出版社2024年4月版。

五

“霁月难逢,彩云易散。心比天高,身为下贱。风流灵巧招人怨。寿夭多因诽谤生,多情公子空牵念。”晴雯的悲剧则更像双重功能的叠合。晴雯的家世书写极为简略,而且直到其临近生命终点才补叙其幼失父母、十岁买入贾府的经历。

据笔者依据书中“不写之写”的留白研究,晴雯的原生家庭很可能是江南一位高级织补工匠。美而才的天赋和沦落不幸遭遇使她形成任性自尊的刚强性格和风骨人格。

作者在她的遭遇和悲剧里找到了包衣曹家和自己精神人格的寄托寓体。晴雯幼失父母,卖身为奴,但来到贾府后,因聪明伶俐,得到贾母喜欢,更成为贾宝玉的童年玩伴,而其独立风骨人格,更受到宝玉敬重宠爱,成为精神知己。然而,却因其美而才遭到猜忌嫉妒谗害,含冤屈死。

可以联系对映的是:包衣曹家虽然“从龙入关”,对满清皇室的忠诚无可怀疑,但曹家并没有得到主子的充分信任,在内务府和宫廷政治中备受打击猜忌,这在曹寅《楝亭集》诗文中留下了许多痕迹。

康熙二十四年江宁织造曹玺逝世后,包衣曹家遭受“薏苡明珠”之谤,康熙皇帝改变了让曹寅接替署理江宁织造的安排,曹家举家北归,这是一次重大的信任危机。曹寅在《放愁诗》《北上杂诗》《摘诸葛菜寄子猷》等诗中有强烈反映。直到曹寅在江宁织造任上被满洲总督阿山噶礼等诬告。

《曹寅评传年谱》

康熙四十八年曹寅的《避热》组诗中有“非干李蔡居中下,未许曹刘在上前”,“无媒径路生憔悴,有类江蓠别等差”,“湖海又闻收赤帜,岩廊谁合铸黄金。后生莫更多谣诼,不是蛾眉妒不深”,“春秋霜露天何惨,道义文章世反疑”等诗句揭露批判当朝政治,隐含自己和包衣曹家被排挤打击和谣诼陷害等不平遭遇。

这些遭遇,完全可以与《芙蓉诔》为晴雯冤屈鸣不平的“诼谣謑诟,出自屏帏;荆棘蓬榛,蔓延户牖。岂招尤则替,实攘诟而终……”等相联系。作者在晴雯形象和悲剧意蕴上打下了深刻的家庭和个人印记。

概而言之,就是一方面,丫鬟晴雯“天比天高,身为下贱”的风骨和人格是包衣曹家精神传承和作者个人精神人格的寄托;另一方面,美而才的汉女晴雯的冤屈夭亡映射了包衣曹家和作者个人所感受的民族压迫歧视及由此激起的无比悲愤。[16]

张书才先生上世纪八十年代初就通过大量考证,论述了包衣曹家隶属内务府包衣汉军的身份。他特别指出,这些在主子眼中被认为“原系汉人,并非满洲”的奴才的实际地位:

《曹雪芹家世生平探源》

由于清代是一种主奴之分、民族等级都异常森严的封建制度,这就决定了内务府汉军旗人的身份地位不仅低于身为国家平民的满洲、蒙古、汉军旗人,而且低于同为皇室家奴的内务府满洲和蒙古旗人,受着双重的歧视与压迫。……

并且,内务府汉军旗人所受的这双重歧视与压迫,特别是旗人间的民族歧视与压迫,在雍正乾隆年间日见其严重……[17]

了解这种“日见其严重”的民族歧视与压迫,我们就更能理解,晴雯的悲剧,不仅打上包衣曹家的个体悲剧印记,也打上了作为汉女的民族印记的隐含意义。而在《芙蓉诔》里,“高标见嫉”、“直烈遭危”,其意义又进入超越个人与家族的无比深广的历史文化和人性领域了。

六

除了晴雯、香菱二汉女的设置,《红楼梦》中还可以找到一些较为明显的“写汉”内容。它们是作者的情怀寄托。其中最为重要的,是作者有意彰显却为研读者长期忽视的第二十九回清虚观打醮“神前拈戏”一节:

贾珍一时来回:“神前拈了戏,头一本《白蛇记》。”贾母问:“(白蛇记》是什么故事?”贾珍道:“是汉高祖斩蛇方起首的故事。第二本是《满床笏》。”贾母笑道:“这倒是第二本上?也罢了。神佛要这样,也只得罢了。”又问第三本。贾珍道:“第三本是《南柯梦》。”贾母听了,便不言语。

《探骊:从写情回目解味红楼梦》,刘上生著,浙江古籍出版社2019年4月版。

借神佛意旨,选出三个剧目,递相连接,暗示贾府即隐含的包衣曹家入清创业——兴盛一一衰败史。

值得注意的是“神”拈的第一本《白蛇记》,如果说,演此戏借刘邦斩蛇起义当皇帝隐寓贾府祖先国公爷创业,那是触犯“僭越”禁忌的。那么,“神佛要这样”,是何用意?

我以为只有一个解释,即确认家族之根。因为刘邦“汉高祖方起首”的主要辅佐,除了萧何,就是曹参。而这正是曹寅时代包衣曹家对始祖追溯的集体记忆。

笔者多年来反复论述,在沦为满清贵族和皇室世代家奴的屈辱之后,包衣曹家的集体记忆,不断向前延伸,从明初安国公曹良臣、宋初(谥封)武惠王曹彬直到汉初平阳侯曹参为终点,确认包衣曹家是汉民族开国元勋的后裔,这是一种极为强固的民族自豪自信和忠诚情感的表露。他们都在《红楼梦》中留下印记,绝非无心之笔。[18]

此外,薛宝琴的诗作也令人注意。薛宝琴是一个很值得研究的写实与隐喻二重性人物,笔者此处不拟讨论。

改琦绘薛宝琴

有关诗作,其一是她所述真真国女孩子的诗:“昨夜朱楼梦,今宵水国吟。岛云蒸大海,岚气接丛林。月本无今古,情缘自浅深。汉南春历历,焉得不关心?”(708页)

朱楼(明)——水国(清),寓示明清鼎革。尾联“汉南”句,借用庾信的《松树赋》“昔年移柳,依依汉南;今看摇落,凄怆江潭,树犹如此,人何以堪!”所用典故是东晋桓温北伐,也是涉及汉族历史命运的故事。[19]

一个外国女孩子何以“关心”“汉南”?显然这是暗含对汉民族汉文化命运的牵系之情。《红楼梦》一直用真假(甄贾)手法,唯独这首诗是“真真”国人做的,其意乃强调此诗情感寄托之“真”,下面写反应:“众人听了,都道:‘难为他,竟比我们中国人还强。’”这是吐露“中国人”无法直说的情感。

其二是宝琴所编怀古诗十首,其中交趾怀古和青冢怀古二首是写民族关系的。抒情主人公流露出明显的汉文化本位意识。《交趾怀古》云:“铜铸金铺振纪纲,声传海外播戎羌。”《青冢怀古》云:“汉家制度诚堪叹,樗栎应惭万古羞。”(686-689页)

前一首歌颂汉民族的强盛,歌颂民族英雄,充满自豪感;后一首感叹“汉家制度”的没落,讽刺无能误国之辈,相互映照。

第六十三回,宝玉给芳官取名耶律雄奴,并大发议论。这是一段与基本情节和人物基本性格游离的文字。历叙晋唐以来,强调“大舜之正裔”,这是为被奴役的汉民族争历史地位的意味深长之语。[20]

第七十八回,林四娘《姽婳词》的写作。林四娘事有多种记载,但为明末清初传说殆无疑问。见《聊斋・林四娘》、《池北偶谈》、《林四娘记》(林云铭)等。

尚小云《林四娘》稿本

林四娘实为明末清初衡王抗清时死难,《红楼梦》隐去这一时事,自然可以理解。作者把消灭明王朝(汉族政权)的清军置换为当年推翻汉王朝的黄巾赤眉起义军,借歌颂林四娘的忠义精神寄托对汉民族政权的怀念,也暗中批判了导致明朝灭亡的腐朽政治。“天子惊慌恨失守,此时文武皆垂首。何事文武立朝纲,不及闺中林四娘。”

与前述宝琴怀古诗“汉家制度诚堪叹,樗栎应惭万古羞”遥相呼应。特别在第七十八回同一回里,《姽婳词》与《芙蓉诔》并列对映,两位汉女的不同悲剧,沉重叠加。在表层意义上,它与《红楼梦》“为闺阁昭传”的意图一致;而在深层意义上,乃为体现“写汉”意旨。

“写汉”与“悼明”情感内涵与意义,并不相同。但在明末清初确有关联。

在公元十世纪唐朝灭亡,特别是十二世纪初宋室南渡之后,原来由汉族基本统一的全国性疆域陷入民族争斗分裂之中,十四世纪朱明王朝是唯一的汉族统一政权。

明初诗人高启“四塞河山归版籍,百年父老见衣冠”,表达了那时民族复兴的欣喜。但明朝二百七十余年即告灭亡。从汉民族本位观念说,这种王朝悲剧确实同时也是民族悲剧。“汉”与“明”的符号具有紧密相关性。

《高启:诗人的穷途》

但另一方面,理性的历史家和思想家更看到了二者的区别。顾炎武就在当时提出了著名的“国”与“天下”相区分的深刻思想,明确划分了代表一姓王朝的“国”和与百姓苍生利益息息相关的“天下”的界线。

他说:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。……保国者,其君其臣肉食者谋之,保天下者,匹夫有责焉耳矣。”(《日知录》卷十三《正始》)

历史和人的思想都是复杂的。如果说,在鼎革之初,满清的残酷杀戮所导致的汉民族反抗和明遗民“悼明”,混杂着民族与王朝兴亡的交响,那么,在满清王朝已经建立全国统一政权,国计民生已趋安定之后,情况就不同了。

满清王朝一方面实行民族压迫,但另一方面,又实行了接受汉文化传统和推动多民族融合等符合历史进步的政策,在这个历史关头,包衣曹家形成了政文异向双重忠诚和身心相悖双重人格的家族精神传承。

所谓“政文异向双重忠诚”,即在政治上拥护忠诚于统一的满清王朝,同时坚持对汉民族本根文化传承的守护忠诚。[21]包衣曹家与明遗民的交往和情谊,曹雪芹与接受汉文化的满清旗人的交往,都是如此。

笔者在曹寅研究中,特别论述到曹寅戏曲《续琵琶》突出蔡邕蔡琰父女以续《汉史》为人生使命的“写汉”意旨[22],可见“写汉”已经成为包衣曹家自觉的民族使命担当。曹雪芹继承家族的民族使命担当,用本民族语言文字写作《红楼梦》,并有意识的隐入以晴雯、香菱汉女为标志的“写汉”内容,是对民族和人民命运的忠诚和关切,而决不是对已经丧失人心被农民起义推翻的腐朽明王朝的追怀哀悼。

《曹寅全集》

可以说,曹雪芹“写汉”的第三个层次,或者说,其最终极目标,是用汉语言文字写作《红楼梦》传世,以保护和延续以汉文化为主体和以旗汉融合为基本载体的中华文明。

七

《红楼梦》是首先是从旗人圈开始传播的,从地域说,是首先从旗人集中的北京向外传播的。它与曹雪芹“写汉”并不矛盾。

这种情况,是与满清政权在京城的严格旗民隔离政策,曹雪芹的写作生活环境,以及在京城交游圈密切相关的。

曹雪芹与祖父曹寅不同,曹寅的交游广泛得多,特别是与汉族官员与文士的情谊深厚,有许多动人事例。见曹寅《楝亭集》,方晓伟《曹寅评传》及笔者《曹寅与曹雪芹》,这是因为他一生大半时间生活在江南,回归了本民族生活圈。

《曹雪芹家世新考》

而曹雪芹十四岁回京后,就生活在旗民严格分离的京城,交游受到极大限制。但即使如此,在已知旗人交友圈中,仍然可以看到两个不同群体:

一个是脂砚斋、畸笏叟等亲友群体,他们在一定程度上参与了最早的创作评论,不但对作者了解最多,也最能共情。

从前引对甄英莲的甲戌批语就可以看到,他们是最能感觉并理解曹雪芹在“大旨谈情”的同时有心“写汉”的人,因而也必定是虽然入旗却保持汉民族文化情结的人。他们是曹雪芹的最亲近者。

另外一个旗人群体则是满清宗室后人,他们因为各种原因与曹雪芹交往,得以看到早期或修改书稿,从不同角度喜爱《红楼梦》,如明义所见“风月繁华之盛”,永忠题诗之“不是情人不泪流”,也有“恐有碍语”不敢看的,如墨香。

敦氏兄弟与雪芹交往密切,但没有留下阅读印记。

这两个群体所见文本是否一致,也还存疑。脂砚斋所批阅,都称《石头记》,《红楼梦》是书名之一,有明显的为他们所肯定的“写汉”内容。

而明义等所见,均名《红楼梦》,而且从明义题诗可知,它应该只是曹雪芹的写作初稿。“春风秋月总关情”,却未见涉政的家族史痕迹。也许这就是曹雪芹掩人耳目的自我保护一法。

这样看来,以早期旗人传播作为否定《红楼梦》“写汉”的民族情感之论,是站不住脚的。

《绿烟琐窗集》,刘晓江点校,香江人民出版社2022年1月版。

当然,也还要指出,这两个群体有共同特点,就是都接受汉文化文学传统,并且进行汉语言文字阅读与写作,也都对“大旨谈情”的小说感兴趣,有共同的人性沟通基础,而非思想顽固保守排斥说部的贵族遗老。这就有了对《红楼梦》的不同程度接受的基本条件,包括据传喜欢和评论过的满清高层人物如乾隆慈禧等也应是如此。

语言文字是民族文化之根。《红楼梦》的根本文化属性,是由其汉语言文字写作和汉文化文学传统决定的。通过自己的写作,继承和创新本民族文化文学传统,延续其文脉这才是曹雪芹“写汉”的核心。

曹雪芹用“无朝代年纪可考”的烟云模糊手法,其目的之一也是为了突破那个时代的满汉旗民隔膜,便于接受传播。事实证明,他做到了。因为他使用了本民族乃至整个中华文明的语言文字通行证。

《曹雪芹丛考》

从这个意义上说,曹雪芹通过晴雯、香菱二汉女“写汉”,只是一种附加,或者说,他借此有意传递一种特殊信号,以年轻女性命运为代表,表达他对本民族生存状态的特别关注。

在“避席畏闻文字狱”的乾隆时代,这其实是一个很敏感的话题。钞本系统脂本所共有的“红睡鞋”三字,印本系统全都消失。脂本第六十三回宝玉给芳官改名“耶律匈奴”及相关议论全部删去,第七十回的“雄奴”一律改回“芳官”。

这都表明,刻印者对于文本中的明显表露的民族信息是很忌讳并且刻意掩饰的。但这也从反面证明了曹雪芹是有意彰显这些“写汉”文字民族情感的信息表达的,脂本的流传也证明同道者是接受这些信息的。

作为满清旗人,这样做,当然是有风险的,但这也正可以看到作者本人及其同道者坚守汉民族本根立场的风骨和勇气。

八

为了正确阅读和传播《红楼梦》,也为了正确认识《红楼梦》的民族意识和曹雪芹的“写汉”,除了“拨乱”,还必须“反正”,加强正面研究。笔者很同意苗怀明先生的意见:

遗憾的是,《红楼梦》的民族意识问题长期以来主要是索隐式研究者所关注的话题,甚至成为判别索隐派的一个重要标志。学界对此问题的关注不多,甚少正面的探讨。

《风起红楼》增订本

为此,他并且提出“解决这一问题有两个基本的出发点”:

一是要看相关人物、事件的具体描写及所流露的倾向,看其在作品中是否构成了民族情绪或民族意识这样一个话题;二是要结合作者的家族背景和生平经历来进行判断。[23]

余英时先生在上世纪八十年代与海外索隐派有所论争辩证。他曾从解读敦诚《寄怀曹雪芹》诗,指出“曹雪芹已十分明确地意识到自己本是汉人。……这种激动自然不会达到‘反清复明’的程度,但偶而对满清朝廷加以讥刺则完全是可能的。曹雪芹因家恨而逐渐发展出一种‘民族的认同感’,在我看来,是顺理成章的心理过程。”

他认为:“‘反清’或‘刺清’在《红楼梦》中只是作为偶然的插曲存在,它决不是《红楼梦》的主题曲。”[24]

台湾联经版《红楼梦的两个世界》

不过,余英时当时是从“反清”等政治层面讨论作者的思想问题;而我们今天从“写汉”的文化层面讨论,视野可能要开阔的多。

应该承认,《红楼梦》小说民族情感的流露和曹雪芹的“写汉”意图,都是客观存在的事实。索隐派“反清悼明”说,不绝如缕,也是因为他们感受到了这一客观存在,却在认识上走入了歧途。别有用心者,如借机否定曹雪芹著作权,或借机炒作以博取眼球流量,必须严肃批评。至于各种原因的误读误从,那都是可以通过正确的研究指引得到矫正的。

最近,北京曹学会执行副会长位灵芝接受澎湃新闻专访,指出;“要真正理解《红楼梦》,首先要理解曹雪芹独特的思想高度。”“曹雪芹的思想底色以禅宗为武器,具有直面本质的能力,其视野远远超越具体朝代更替。”[25]就是一种精彩阅读导引。

讨论研究曹雪芹的“写汉”,不能否定《红楼梦》的“大旨谈情”。在第一回里,作者改造佛家语言的十六字真言“因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空”,实际概括了小说“家族史叙事”(家事,政事)与青春梦叙事(情事)两大叙事板块及其内在关联,以及终极意蕴。不能用“写汉”否定“谈情”,正如也不能用“谈情”否定“写汉”。

总之,不要走入思维片面性误区。《红楼梦》的博大精深,如天空,如海洋,容纳得下一切真知灼见和有益探索。

《启功给你讲红楼》

据说,现在海外有一种“新汉学”,主张蒙满民族入主的元朝清朝历史非中国史,其用心叵测,要害在于否定和割裂几千年传承不断的以多民族融合的汉文化为基本载体的中华文明史。由此观之,认识曹雪芹“写汉”的无上价值,就更有必要了。

2025年12月16日写定于深圳

注释:

[1] 本文所引《红楼梦》,均据中国艺术研究院红楼梦研究所校注本《红楼梦》,人民文学出版社2008年版,注明页码。

[2] 启功《读红楼梦札记》,载《北京师范大学学报》1963年第3期。

[3] 张爱玲《红楼梦魇》“红楼梦未完”003页,上海古籍出版社1995年版。

[4] 苗怀明整理《王伯沆评批红楼梦》,南京大学出版社2008年版,976页。

[5] 《启功教你读红楼》,中华书局2008年版,31-32页。

[6] 《王伯沆批校红楼梦》(三),872页。

[7] 【法】陈庆浩编著新编石头记脂砚斋评语辑校》,中国友谊出版公司·,16页。

[8] 【法】陈庆浩《新编石头记脂砚斋评语辑校》,99页。

[9] 【法】陈庆浩编著《新编石头记脂砚斋评语辑校》,600页。

[10] 【美】高彦颐著,苗延威译《缠足:“金莲崇拜”盛极而衰的演变》,凤凰出版传媒集团江苏人民出版社2009年版,172页。

[11] 夏薇《<红楼梦>中的“睡鞋”与明清两代小说的史料价值小议》,《红楼梦学刊》2014年第1辑,刘上生《一条隐藏恶邪恶信息链——夏薇晴雯“红睡鞋”研究之补议》,古代小说网2023-7-29

[12] 刘上生《走近曹雪芹——<红楼梦>心理新诠》,湖南师范大学出版社1997年版;11-24页,

[13] 《关于江宁织造曹家档案史料》,故宫博物院明清档案部编,中华书局1975年版,187页,208页。

[14] 【法】陈庆浩编著《新编石头记脂砚斋评语辑校》,22页。

[15] 【法】陈庆浩编著《新编石头记脂砚斋评语辑校》,21-22页。

[16] 参见刘上生《走近曹雪芹——<红楼梦>心里新诠》,湖南师范大学出版社1997年版,161-170页;《探骊——从写情回目解味<红楼梦>》,浙江古籍出版社2019年版,312-321页。

[17] 张书才《曹雪芹旗籍考辨》,载《红楼梦学刊》1982年第3辑,《不惑之获》,文化艺术出版社2020年版,153-154页。

[18] 参见刘上生《论曹学与红学的内在沟通》,载《中国文学研究》1998年第3期,刘上生《<红楼梦>“神前拈戏”<白蛇记>的意图隐藏》,载《中国文学研究》2026年第1期,刘上生《走近曹雪——<红楼梦>心理新诠》,湖南师范大学出版社1997年版,72-92页;刘上生《从曹学到红学》,浙江古籍出版社2024年版,141-148页;刘上生《曹寅与曹雪芹》,浙江古籍出版社,2924年版,20-24页。

[19] 参见《晋书.桓温传》《世说新语.言语》

[20] 参见《走近曹雪芹》228至229页。

[21] 刘上生《曹寅与曹雪芹》(增订本),第一章,6页。

[22] 刘上生《曹寅与曹雪芹》(增订本),326-328页。

[23] 苗怀明《现实批判与民族意识—<红楼梦>思想的两点思考》,载《红楼梦学刊》2024年第4辑,22页。

[24] 余英时《关于<红楼梦>的作者和思想问题的商榷》,胡文彬周雷编《海外红学论集》,上海古籍出版社1982年版,240页。

[25] 《<红楼梦>是悼明之作?把曹雪芹看低了》,载《红迷会》微信公众号2025-12-12。