艺术收藏界永远在上演着令人瞠目的价格神话。在香港英联拍国际拍卖会上,一件和田玉六角瓶以260万港元高价成交,而同场拍卖中,清代和田玉挂件仅以210元起拍。这种极端分化的市场现象,揭示了顶级藏家秘而不宣的"五维估值法"——它早已超越了简单的材质定价逻辑。

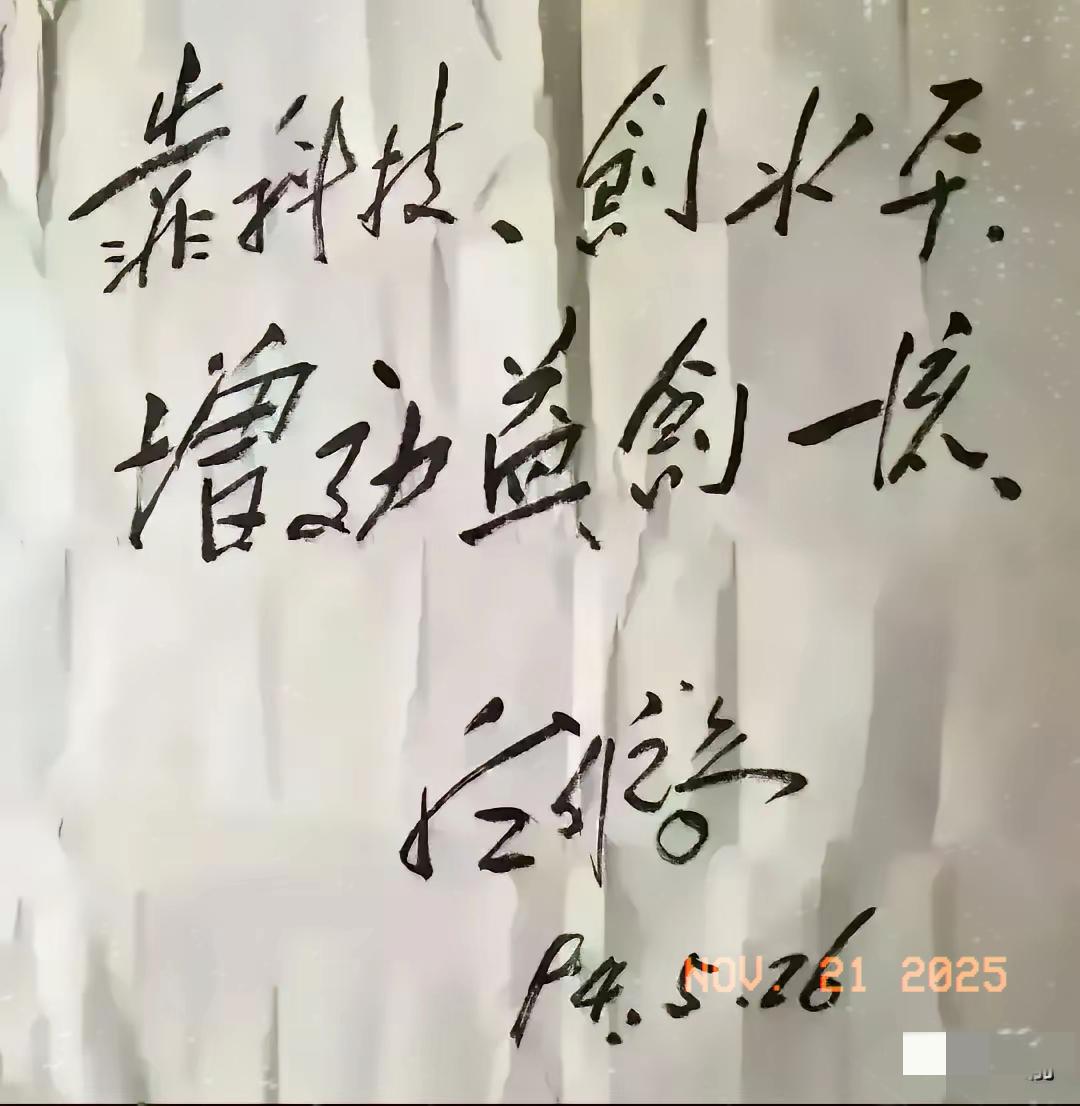

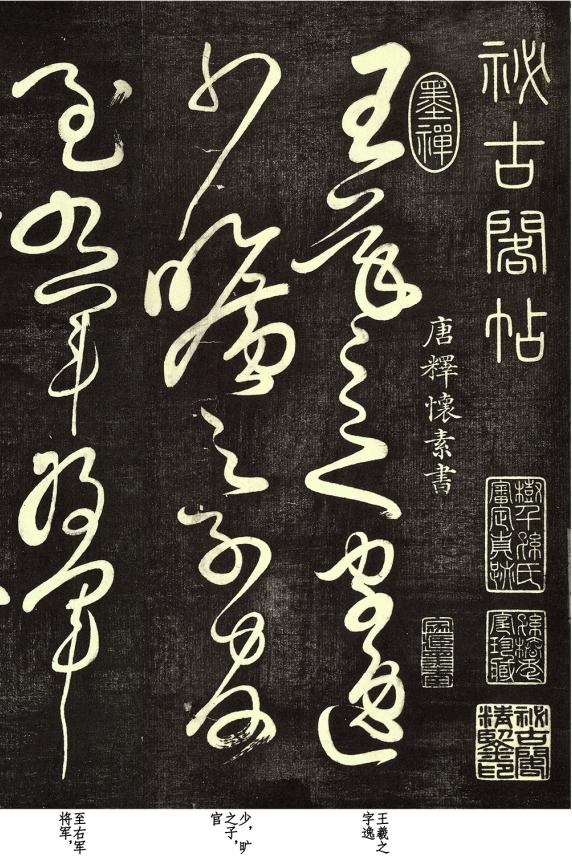

清乾隆白玉交龙钮「乾隆御笔」玺曾以4307万港元成交,创造了玉器拍卖的传奇。但若仅以材质论英雄,同为和田玉的作品为何价格相差两万倍?答案藏在历史的褶皱里。宫廷御制玉器因其独特的纪年特征、工艺水准和帝王背书,形成了难以复制的稀缺性溢价。正如那方「自强不息」宝玺以1379.5万港元成交,市场对"有明确纪年+海外回流"的宫廷玉器始终保持着近乎狂热的追捧。

当石家河文化玉神祖纹像以312万港元落槌时,行家们看到的不是普通材质,而是一件承载着上古礼仪制度的立体文献。这件高仅5.4厘米的玉立人,因其服饰细节对研究当时社会制度的特殊价值,完成了从工艺品到文化载体的蜕变。和田玉六角瓶同样如此,其六角造型可能暗合古代"六合"宇宙观,这种深层的文化叙事远比玉石本身更能触动藏家的神经。

五维估值法的隐秘维度顶级藏家评估玉器时,往往在五个维度建立坐标系:材质纯净度只是地基,历史见证性、工艺独特性、流传有序性和文化符号性才是决定高度的关键。清乾隆粉青釉「千秋万代」葫芦瓶能以1.46亿港元成交,正因其完美契合这五个维度。反观那些流拍的唐三彩器具,即便出自仇焱之旧藏,也因缺乏明确的文化叙事而折戟沉沙。

六角瓶的溢价解码这件和田玉六角瓶能突破260万港元,极可能因其暗合了当下市场两大趋势:一是对高古玉器的重新发现,如中国嘉德香港春拍中古玉专场斩获4767.4万港元;二是对特殊形制的文化解读,类似西晋马钮金印创下的1079.7万港元古印玺纪录。当一件玉器同时具备工艺美学价值和文化研究价值时,它便不再是简单的收藏品,而成为可以穿越经济周期的硬通货。

艺术市场的定价玄机永远在提醒我们:最昂贵的从来不是物质本身,而是人类赋予它的故事与意义。从清乾隆玉玺到和田玉六角瓶,价格的密码始终藏在文化价值与稀缺性的交汇处。在这个两极分化的市场里,唯有读懂器物背后的文明基因,才能破解下一个天价神话的诞生逻辑。