村口那架老纺车的木轴早就朽了,可在华北老农王老栓的记忆里,母亲踩着踏板的吱呀声,曾和稻田里的蛙鸣缠了一辈子。从明清的 “十亩地养一家人”,到如今 “土地入股拿分红”,中国小农的营生像块被岁月反复揉搓的粗布,纹路里全是生存的挣扎与转型的阵痛。

清代江南的田埂上,永远走着弓腰的农人。苏州唯亭的佃农们种着 “早红莲”“芦花稻” 这些老品种,却攥不住越来越碎的土地 —— 乾隆年间一户五口得种 20 亩地才够活,到道光时户均耕地只剩 8.5 亩,有人甚至守着三五亩租田过日子。

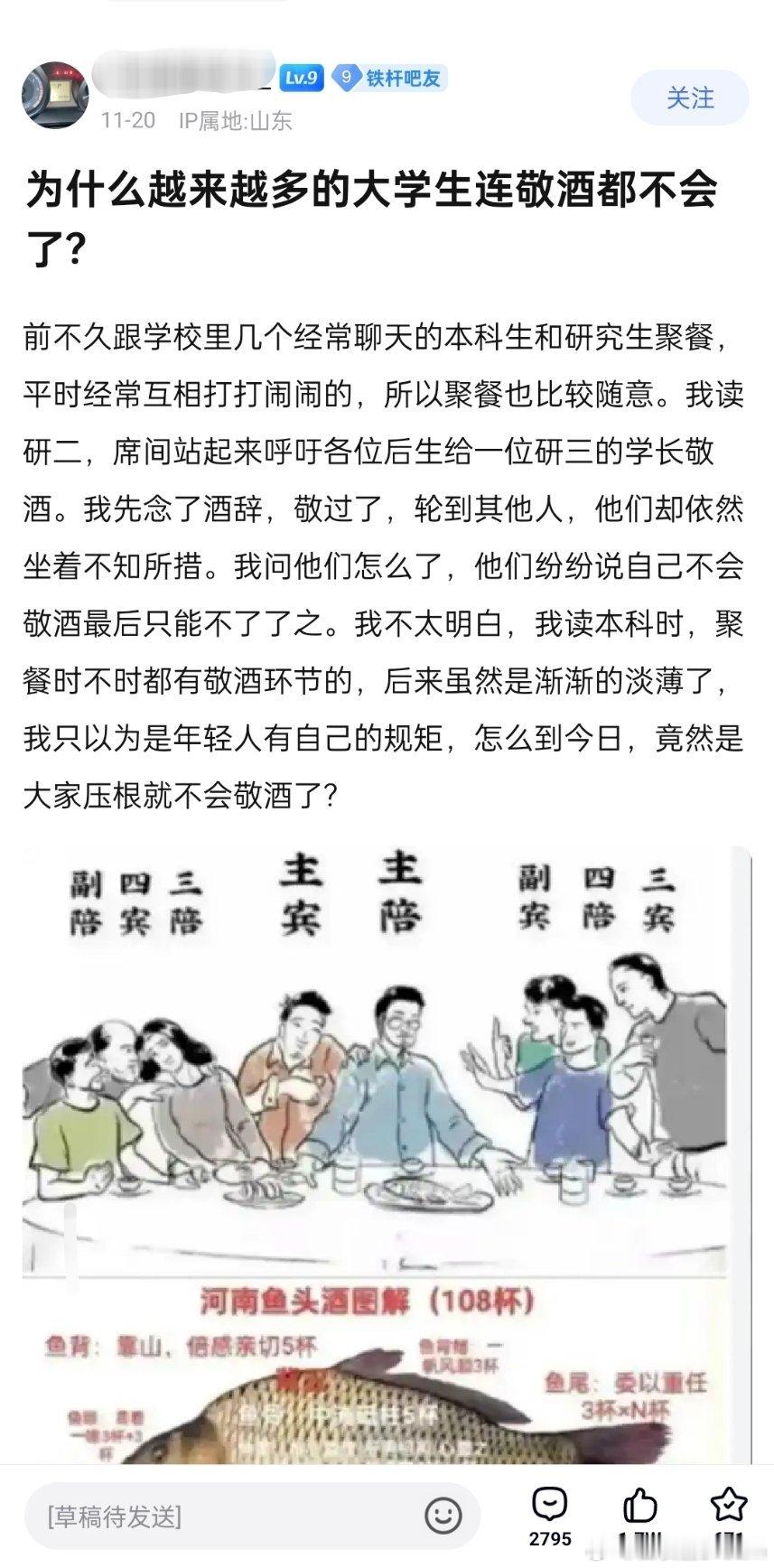

那时的小农全靠 “男耕女织” 两条腿撑着。男人把稻谷挑去交了地丁银,自家粮缸就见了底,一年到头顶多够吃三四个月;女人坐在纺车前纺纱织布,一匹土布能换半袋米,撑起大半年的嚼谷。江南农户管这叫 “六十日财主”:秋收后能宽裕俩月,剩下的日子全靠织布填窟窿。

可到了清末,这平衡碎得彻底。1840 年前后,江南农户种 10 亩地的收入比开销还差 37%,光绪年间缺口飙到 65%,一亩地的收成连税都不够交。有老农蹲在田埂上算过账:种一季稻子的功夫,不如去镇上帮工挣得多,可祖祖辈辈的田地,又怎能说丢就丢?

1840 年鸦片战争炸开了国门,最先勒紧小农脖子的是洋布。英国商船载着机织棉布涌进港口,比土布便宜三成还结实。1894 年洋纱只占土布用纱的四分之一,到 1913 年就吞了 70% 的市场,福建、广东的纺车先停了转。

河北农户王老栓的遭遇在全国遍地都是。1905 年他还能靠妻子织布换盐钱,1910 年织一匹布要赔两升米,寒冬里只好把祖传纺车劈了烧火。到 1936 年,全国土布产量比 1840 年减了四成,“男耕女织” 的老底子彻底破了。

更狠的是土地兼并的刀子。军阀混战年代,四川军阀刘文辉一家占了 20 万亩地,而陕北农民人均耕地不足 3 亩。1930 年江苏句容县,佃农要把六成收成交给地主,遇灾年只能卖儿卖女。抗战前的统计扎心:全国破产农民超 1 亿,占农户总数的一半,路边的饿殍里,多是丢了土地的农人。

1950 年土改像场翻身仗,3 亿农民分到了土地。苏州唯亭的农户捧着土地证哭了 —— 折进户人均分得 2.6 亩地,折出户按 2.8 亩标准补齐,连地主都能留份地自食其力。可小农经济的脆弱性没改,1953 年江南遭灾,单家独户连种子都凑不齐。

合作社慢慢冒了出来:20 户凑农具的互助组,变成统一核算的高级社,1958 年人民公社一成立,土地、耕牛全归了集体。河北周家庄的社员们记得,那时队长安排一切活计,修剪冬青树挣 5 个工分,收小麦时一平方米掉粒超 13 粒就要罚分,372 项工种的工分标准记得清清楚楚。

这十年彻底打碎了 “以家为单位” 的小农模式。好处是能集中力量办大事:1950 到 1978 年修了 8 万座水库,粮食亩产从 130 斤涨到 337 斤;代价是农民没了生产自主权,安徽凤阳 “三年困难时期” 的悲剧里,藏着农业积累被抽去炼钢造机器的无奈。周家庄的老社员说:“不用操心干啥活,可也啥都说了不算。”

改革开放:进城潮冲散的田地

1978 年安徽小岗村 18 户按红手印分地,当年粮食就够吃了,小农好像活过来了。可这复苏是昙花一现 ——90 年代化肥、农药价格翻倍,粮食收购价却十年没怎么涨。山东农民李守业算过账:1998 年种 10 亩小麦,除去成本只赚 800 块,不如去东莞打工一个月。

1993 年粮价放开后,民工潮彻底起来了。农民扎着被褥包、扛着编织袋涌向沿海,“进厂”“包吃包住” 成了最时髦的词。广州火车站人山人海,开往北京的火车里连厕所都挤满人,车到郑州得往下拉 70 多人才能开。他们怕查暂住证,怕工资被拖欠,可还是愿意留城 —— 毕竟一个月能挣几百块,比种地强太多。

村里的田地开始抛荒,河南某村甚至 “十户九空”。小农们悄悄分成了两拨:有本钱的搞大棚蔬菜,投几十万搞集约化种植;没本事的就 “半工半耕”,男人进城务工,女人在家种口粮田。2000 年全国农民工达 1.2 亿,田埂上的脚印越来越稀。

2006 年取消农业税,小农喘了口气,可更大的风暴在后面。现在种 10 亩地要投两万块,化肥、机械成了标配,普通农户根本扛不住。更要命的是信息差:电商主播能把烟台苹果卖全国,山区老农连快递点在哪都不知道,只能被收购商压价。

如今的小农早不是老样子,分成了泾渭分明的三拨。山东寿光的王老板种 50 亩大棚,搞精细化管理,年入百万成了家庭农场主;江西老张在广州当保安,妻子在家种 3 亩脐橙,学着拍短视频卖货补家用;还有些老弱农户,把地流转出去,每亩一年 500 块流转费,刚够买降压药。

到 2025 年,全国耕地流转率超 40%,合作社数量突破 220 万家。当年 “三十亩地一头牛” 的梦想,变成了 “土地入股拿分红” 的新活法。村口的老纺车早就没了,可田埂上的拖拉机还在跑 —— 小农没消失,只是换了种活法,在时代浪潮里继续往前走。

![这就是大户人家的样子[赞]](http://image.uczzd.cn/3263558994687044305.jpg?id=0)

![都说江浙沪富裕其实是离不开勤奋勤劳的[赞]我妈妈身边的阿姨们,个个家里存款](http://image.uczzd.cn/12460646859157684064.jpg?id=0)