近日,谷歌Gemini3横空出世,在深度推理、多模态理解与智能体编码上全面升级,以1501分的登顶LMSys Elo Arena排行榜,为产品行业按下了加速键。

这意味着AI不再是产品研发的辅助工具,而已成为重构产品逻辑、提升落地效率的核心生产力。当产品思维与AI功能深度融合,产品经理的职业边界被彻底拓宽,新的行业机遇正在涌现。

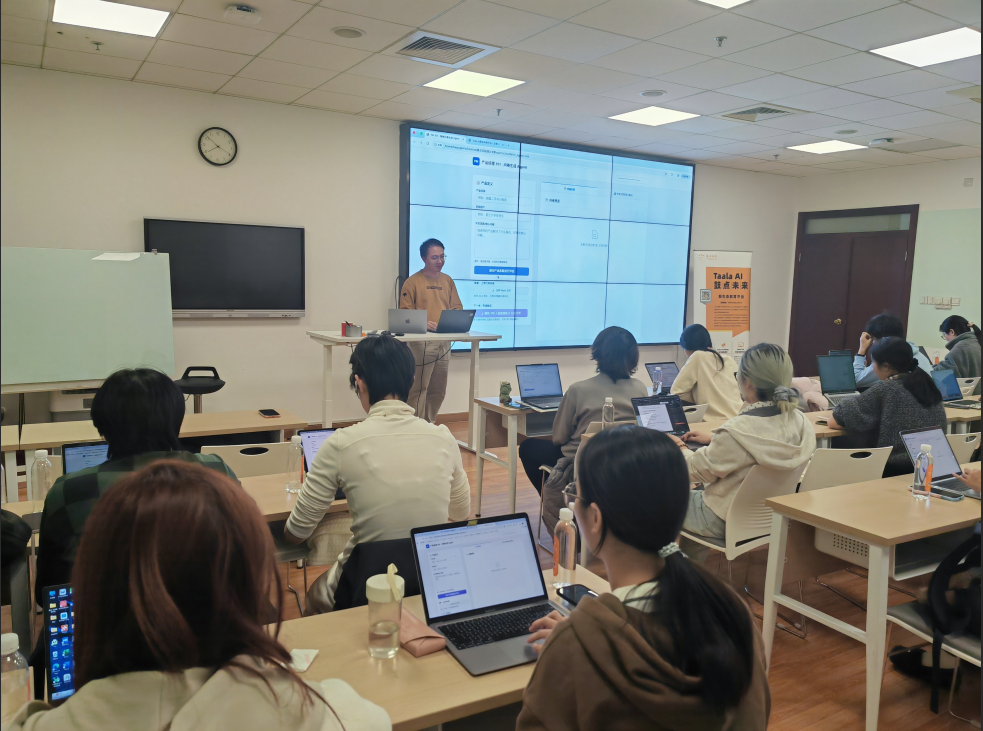

11月23日18:00,“文科+AI=?”工作坊主题之“产品经理创造营”活动在复旦大学邯郸校区成功举办。本次活动以“AI时代的产品”为核心,从理论认知到实战落地,为现场同学们带来了一场产品真实体验,贯通了“认知-方法-工具-实践”的全链路成长路径。

1.筑牢产品认知根基

Taala AI资深产品经理田老师率先登场,用通俗易懂的语言为同学们搭建起产品知识的底层框架。她从“什么是产品”这一核心问题切入,打破了大家“产品就是实体商品”的认知,具体诠释“产品是被人们使用和消费,并能满足用户需求的任何东西”的概念。

在产品经理的核心职责模块,田老师重点强调:“产品经理不是画原型的工具人,而是需求的翻译官、问题的解决者、团队的协调者。”

通过对实际工作场景的拆解,她详细阐述了产品经理从产品策划、市场调研、需求分析,到产品设计、需求评审、项目管理等全流程内容。

在能力模型部分,她进一步拆解出产品经理的“能力金字塔”:

软实力:具备用户同理心、逻辑思维、沟通协调能力;

硬技能:复杂需求设计、产品解决方案等核心技能;

知识储备:熟悉行业动态、经营管理知识和技术常识;

工具应用:除Axure、Figma等传统工具,也要熟悉Trae、Cursor等AI工具,实现工作效率的倍增。

2.破解职场真实挑战

系统化了解产品概念认知后,来自中移上海产业研究院区域CEO姜老师进一步为同学们揭开了产品经理在真实职场环境下面临的多样挑战与破局方法。

应对组织内部的“软性挑战”是产品经理的第一课。姜老师结合自身经验指出,在大型组织中跨部门协调是常态更是难题。“不同部门的目标与节奏天然存在差异。”他分享道,“产品经理不能坐等指令,必须主动搭建沟通桥梁,以产品目标凝聚共识。 这恰恰需要文科生所擅长的共情、沟通与协调能力。”

在外部竞争中,塑造产品的影响力则构成了另一重挑战。产品成功不仅依赖于自身功能,更需要通过社交媒体、行业展会、客户口碑、战略合作等多元渠道系统性地构建市场认知。这个过程正需要文科生深厚的文字功底、文化理解与灵活的创意,将技术优势转化为打动人心的品牌故事。

姜老师总结道:“很多人认为技术是产品的市场壁垒,但事实上,理解人性的能力、沟通协调的艺术和系统化的商业思维,才是决定一个产品能走多远的深层密码。”这无疑为在座人文社科专业的同学们注入了一剂强心针。

3.解密AI产品诞生密码

Taala AI联合创始人韦豪则从实战角度,为同学们揭示了AI产品的设计思路。以核心产品之一Taala Explore为例,韦老师详细拆解了产品从0到1的搭建过程。

▲Taala AI联合创始人 韦豪

他表示,产品功能设计的核心始终是“精准解决用户痛点”。基于青年人“职业定位模糊、发展路径不清”的核心需求,打造了两大核心功能:

1.通过专业的职业性格测试,生成全面且精准的个人职业适配报告,帮用户看清自身特质与职业匹配度。

2.结合用户的专业背景、兴趣偏好等,智能生成专属的职业发展路径地图,清晰标注不同阶段的成长目标、能力要求及提升方法,真正让年轻人在职业探索中少走弯路。

韦老师的分享让同学们深刻认识到:优秀的产品,从来不是技术的堆砌,而是“需求洞察+产品思维+AI工具”的深度融合。

4.借助AI工具创造产品

本次创造营最受期待的实战环节“产品经理101”,聚焦AI编程工具Trae的实战应用,以“带走一款自己开发的产品”为目标,完成了从需求文档梳理到原型初步搭建的全流程操作。

在韦老师的带领和指导下,在座的即使是零代码技术背景的文科生,也在现场亲身体验到产品开发全流程:

需求转译:用自然语言将产品想法转化为技术需求文档;

原型生成:通过简单的指令创建基础的产品界面框架;

逻辑验证:快速测试产品功能流程的合理性并复盘优化。

在职业技能加速重构的背景下,产品经理的核心竞争力正从“单一技能”全面转向“复合能力”。本次活动中,我们希望同学们理解的,不仅限于产品经理的工作职责、流程与方法论,更在于当下众多公司如何将前沿AI工具的技术能力,融入到各行各业的日常工作场景中,在大幅提升效率的同时,更好地实现用户的真实需求。

在“产品经理创造营”工作坊的沉浸式学习过程中,同学们所演练的每一个案例、掌握的每一种AI工具、习得的每一种产品思维,都将沉淀为求职简历上极具说服力的硬核竞争力。

AI已不再只是加分项,而是产品经理的“新标配”。掌握AI,就意味着把握了职业进阶的加速器。