洪武年间的金陵城,青石板路上飘着糖粥的甜香。

忽然,巷口传来一声粗犷的吆喝:“杀猪嘞——新鲜猪肉嘞!”

话音未落,几个穿皂隶服的公差“唰”地围上来,一把攥住屠夫的衣领。围观百姓吓得缩着脖子,有人小声嘀咕:“完了,准是犯了‘朱’讳……”

这不是戏说,而是明初许多百姓可能遭遇的真实困境。

皇帝姓朱,百姓日常说“杀猪”“吃猪肉”竟成了高危行为?可猪肉是百姓餐桌上的常客,养猪是农户的生计根本,总不能因为皇帝姓朱,天下人就都得跟猪 “划清界限”?

出身放牛娃的朱元璋,最终用一个字的改动,化解了这场闹得人心惶惶的 “文字危机”。

避讳这事儿,在中国历史上可不是新鲜事,早成了刻在文明基因里的敬畏规则。北宋时,州官田登忌讳别人说 “登” 字,连 “点灯” 都得改成 “放火”,才有了 “只许州官放火,不许百姓点灯” 的笑谈。

而比官员名讳更碰不得的是 “国讳”,也就是皇帝的名字,犯了就得治罪。

秦始皇叫嬴政,“正月” 就改成了 “端月”;唐太宗叫李世民,“民部” 直接改成了 “户部”,连官署名都得为避讳让路。

避讳的本质,是皇权对社会生活的深度渗透。它要求百姓“看皇上的脸色说话”,稍有不慎便可能被治“大不敬”之罪。

明朝的“朱”姓避讳,却卡在了最接地气的地方——谁家不吃猪肉?哪个村不养几头猪?

"猪羊贵贱,年丰俭之所系也"。从农户圈养到市集交易,从年节祭祀到日常饮食,猪贯穿了百姓生活的每个环节,产业链养活了无数人家。

当新朝建立,可偏偏“朱”与“猪”同音,这下麻烦大了。

市井间突然人人自危。肉铺掌柜吆喝前要四下张望,农户卖猪得说"出栏牲口",文书记载更是绞尽脑汁,甚至出现"黑毛畜生"这样费解的代称,生怕一招不慎,就掉了脑袋。

这场避讳,正在悄然改变着民间的生活秩序。

深宫中的朱元璋听闻民间困境,这个放过牛、讨过饭的皇帝,比任何士大夫都懂得猪对农户的意义。

在凤阳老家的记忆里,谁家猪圈肥壮,就意味着这户人家"圈里有财,锅里有油"。

朱元璋的狠辣世人皆知,可少有人提他的“共情力”,登基后他轻徭薄赋、鼓励垦荒,他推行“户帖制度”保障农耕,严惩贪腐时喊出“剥皮实草”,都是为了老百姓能够“吃饱饭”。

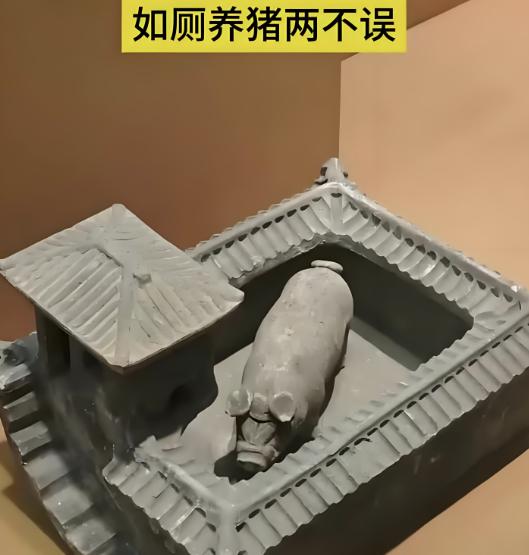

面对“猪”与“朱”的矛盾,他没摆帝王架子,反而想起幼年在皇觉寺混饭时,看农户杀年猪的热闹:灶台上的猪肉飘香,孩子们围着抢猪油渣,老人们念叨“家有肥猪,日子不愁”——“家”字不就是“屋顶下有猪”么?

对他来说,皇权尊严要维护,但百姓的日子更不能过不下去。很快朱元璋给出了解决方案,决定将 “猪” 改称 “豕”。

“豕” 字可不是凭空造出来的,甲骨文里就有这个象形字,一看就像头猪的模样,本来就是猪的古称。

《说文解字》里早有注解:“豕,彘也。”“豕”本就常见于古籍——《诗经》有“有豕白蹢”,《礼记》记“太牢用豕”,连“狼奔豕突”这样的成语都是常用的。

百姓对于这个字不算陌生,就算不识字的农户,听人说 “杀豕”“豕肉”,也能立刻明白指的是啥,几乎不用花时间学习适应。

这一改完美平衡了皇权与民生。既避开了 “朱” 的谐音,保全了皇家颜面;又没改变事物本身,养猪、杀猪、吃猪肉的生活照旧,农户的生计没受影响,市集的秩序也恢复了正常。

明朝避讳不可谓不严,但朱元璋偏在这件事上“松了手”。

他没有要求百姓销毁所有带“猪”的器物,没搞文字狱式的清算,反而用最经济的办法化解矛盾。

这种“最小成本解决最大问题”的思维,藏着明初统治的务实底色。而这些看似琐碎的日常,恰恰是历史最鲜活的模样。