咱普通人聊生娃,最先算的都是 “经济账”。可这账在不同地方,简直是两本账。

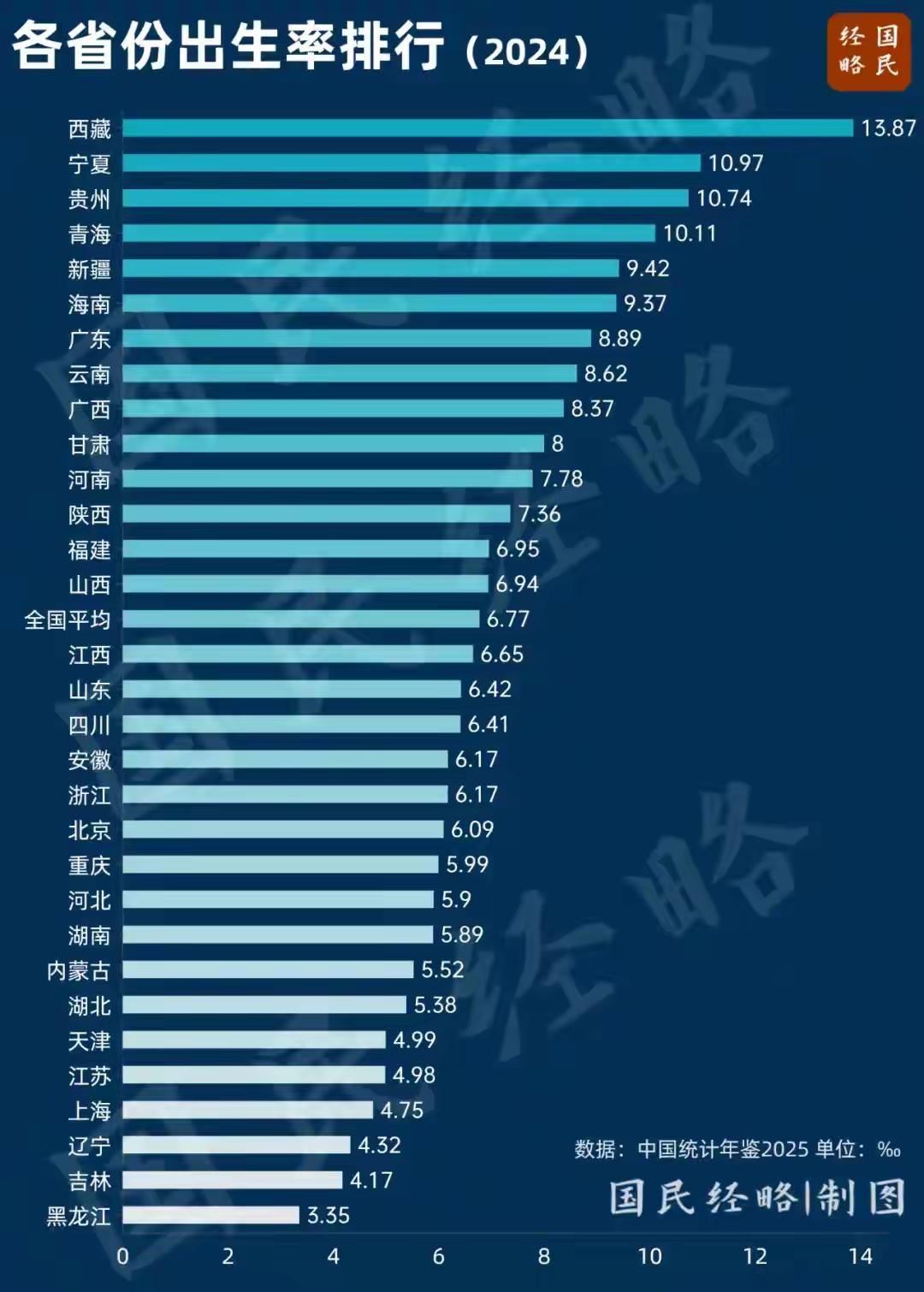

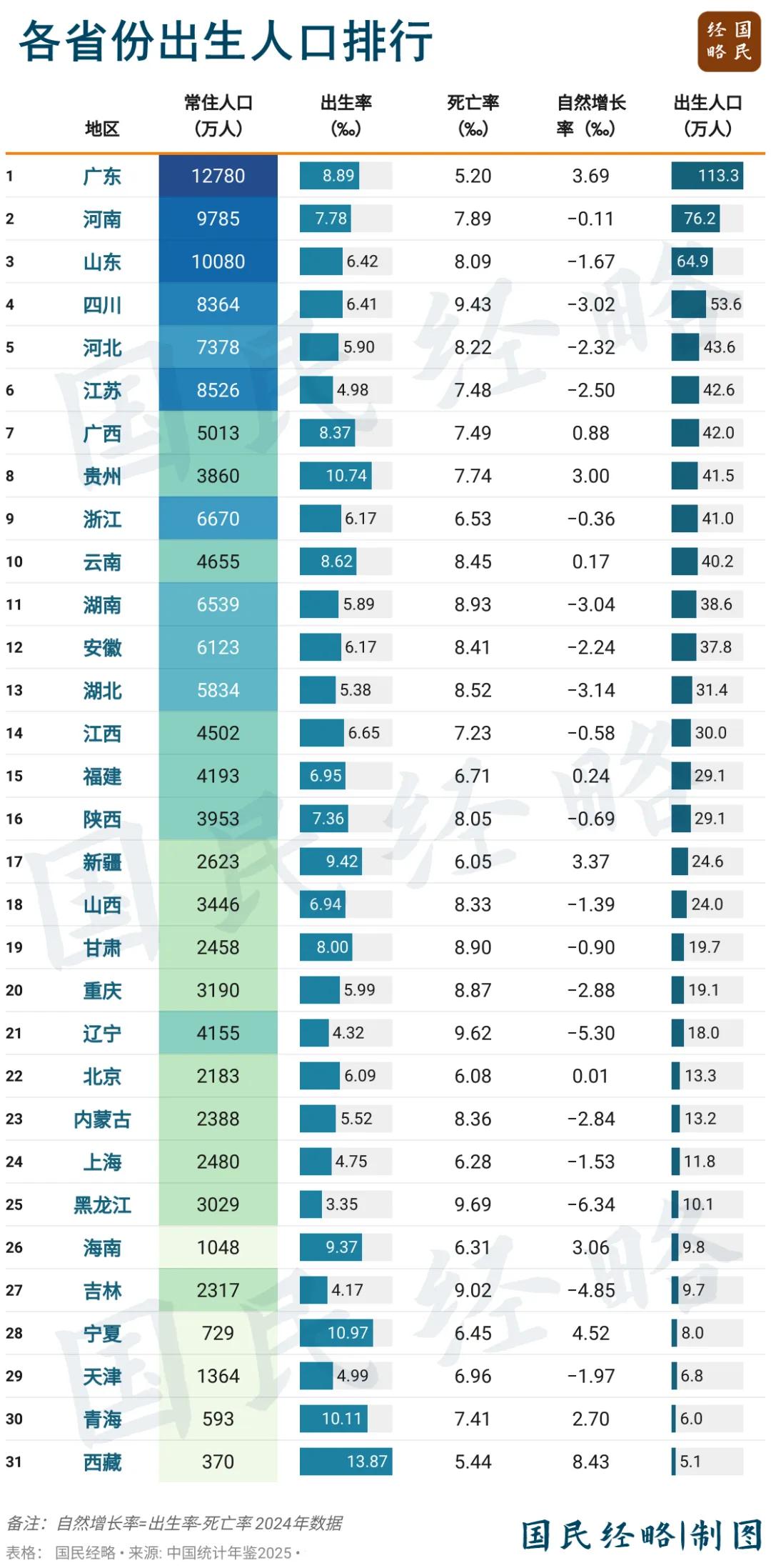

西藏、宁夏这些西部省份为啥敢生?除了多民族聚居的文化传统,说白了是 “养娃成本没那么吓人”。街坊大妈带娃不用请月嫂,孩子穿百家衣、吃农家饭,上学花不了多少钱,自然不怵多生。可到了东北,情况就反过来了:黑龙江 10 多年少了近 800 万人,年轻人都往南方闯,村里的小学都合并了,哪还有生娃的底气?去年东北三省加起来才生 38 万人,还不如广东一个零头。

说广东 “最敢生”,真不是吹的:去年生了 113 万人,连续 7 年超百万,比江浙沪加起来还多,相当于 3 个东北三省的量。这底气哪儿来的?可不是单靠 “有钱”。

潮汕的朋友最有体会:过年回老家,长辈还会念叨 “多子多福”,宗族里的亲戚互相帮衬带娃,不用全家围着一个孩子转。而珠三角更关键 —— 每年几百万年轻人 “孔雀东南飞”,东莞 15-59 岁的劳动人口占比高达 81.41%,全是适合生娃的年纪。这些 “广漂”“深漂” 站稳脚跟后,生娃意愿自然比老家高。更实在的是,广东工厂里有托儿所,医院开了夜间产检,住房政策还向多子女家庭倾斜,这些 “小事” 比喊口号管用多了。

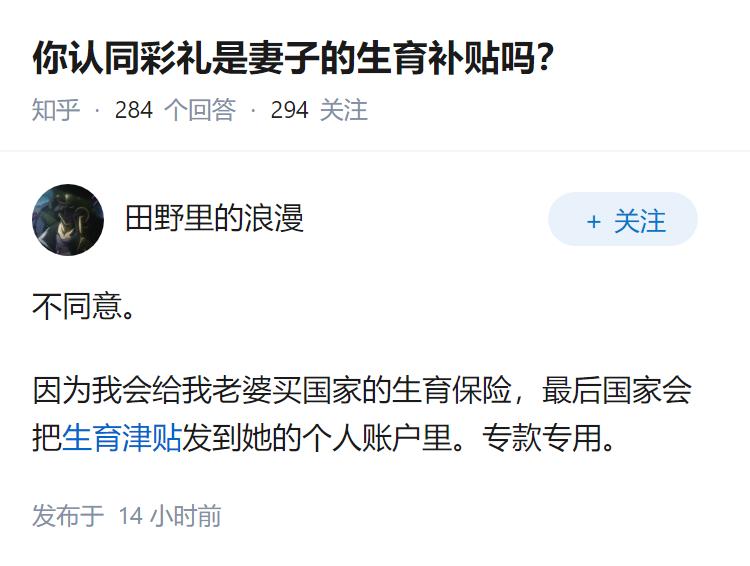

最近育儿补贴终于落地了:0-3 岁每年给 3600 元,还是直接打个人账户,官方说这是 “首次普惠式补贴”。可网友的评论挺实在:“够娃半年的奶粉钱,不够一个月的早教费”“要是能免学区房,我立马生二胎”。

这话戳中了要害:现在生娃的顾虑,早不是 “让不让生”,而是 “生了咋养”。以前说 “高房价是避孕药”,可现在房价稳了,生育也没大反弹 —— 因为养娃的 “隐性成本” 太高:没人带娃,请个月嫂每月八千;职场对孕妇不友好,生二胎可能丢工作;教育内卷严重,不鸡娃又怕落后。这些问题,不是 3600 元能解决的。

不过政策也算踩对了方向:大班免保教费了,“12 年免费教育” 也快了,从 “放宽生育” 到 “刺激生育”,终于开始往 “养得起” 上使劲。但老辈儿说得对:“生娃是过日子,不是领补贴”。得让幼儿园不难进、房贷能减负、产假有保障,年轻人才能放下包袱。

结尾:你老家的 “生娃氛围” 浓吗?广东的早茶店里,带俩娃的父母很常见;东北的小区里,遛弯的老人比孩子多 —— 这就是最真实的生育图景。数据里的差距,其实是老百姓过日子的差距:谁不想儿女绕膝?可得有 “生得起、养得起” 的底气。

3600 元补贴是个好开头,但更盼着后续的 “组合拳”:比如公司能有托育班,医院能多开产检号,学区房能不那么 “卷”。