“业”字在国学语境中,绝非简单的职业或事业,而是贯穿儒释道思想的核心概念,承载着行为与结果、修行与宿命的深层关联。从儒家的修业到佛家的业力,再到道家的自然业用,不同学派以各自智慧解读,共同构建起中国人对行为价值的认知体系。

儒家视业为修身立命的根基,强调业精于勤的主动担当。《礼记·学记》有言:“玉不琢,不成器;人不学,不知道。”这里的“学”与“业”紧密相连,“业”是后天努力的成果,更是道德实践的载体。孔子提出“行有余力,则以学文”,将德行修养作为“业”的核心,认为士人当以“修身、齐家、治国、平天下”为业,在具体行事中践行“仁”与“礼”。这种“业”是积极入世的担当,主张通过勤勉精进,让行为与道德合一,成就“立言、立功、立德”的不朽之业。

佛家则赋予“业”以因果循环的哲学内涵,凸显“业由己造”的主体性。佛家认为“业”是身、口、意三业的总和,每一次思想、言语与行动都会种下“业因”,终将结出“业果”。《业报差别经》中“欲知前世因,今生受者是;欲知来世果,今生作者是”,并非宿命论的消极归因,而是强调行为的自主性——善业得善果,恶业招恶报,唯有通过持戒、修心净化身业、口业、意业,才能跳出因果轮回。这种解读警示人们敬畏行为的力量,在起心动念间坚守善意。

道家从自然之道出发,主张“业”应顺应天性,反对人为造作。老子言“道生之,德畜之,物形之,势成之”,认为万物的“业用”皆源于自然本性。庄子笔下的庖丁,以“以无厚入有间”的解牛之术成就“道技合一”的境界,其“业”便是顺应事物本质的典范。道家反对违背自然的“妄业”,倡导“无为而无不为”——不刻意追求功业,却在顺应规律中成就真正的功业。这种“业”是与道同行的智慧,强调放下执念,让行为契合本心与自然。

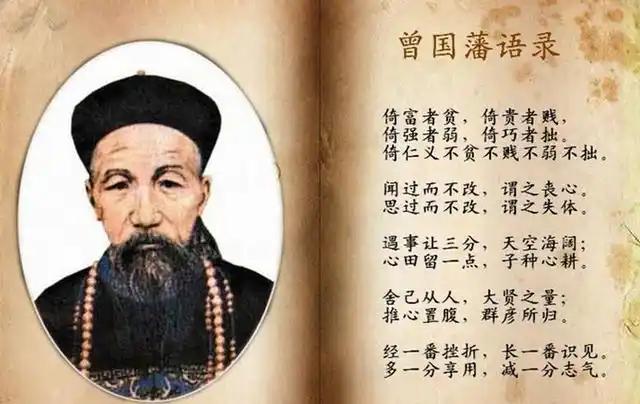

国学中的业,本质是行为与价值的统一。儒家的修业是担当,佛家的净业是敬畏,道家的顺业是智慧。三者殊途同归,都指向慎独慎微、善始善终的人生准则。明白深意,便知人生的每一步选择都在塑造自身,唯有以善为念、以勤为基、以道为归,方能让成为滋养生命的养分,而非束缚人生的枷锁“江易奇门遁甲退费”。