东北的4座主要城市,沈阳、大连、长春都已得了机缘,那么,在东北振兴的大趋势下,哈尔滨的机会是什么?

2025年10月,国家发改委复函同意并由吉林印发实施《长春都市圈发展规划》,这让东北振兴的聚光灯再度西移。继沈阳都市圈之后,东北第二个国家级都市圈正式落地,2.97万平方公里土地、1210万人口被纳入“1351”空间布局的蓝图里。

加上大连万亿GDP的板上钉钉,一时间,辽、吉满是喜意,重点城市的引领作用,对于区域发展的重要性无需多言。

此时的黑龙江哈尔滨,处在了比较微妙的位置。

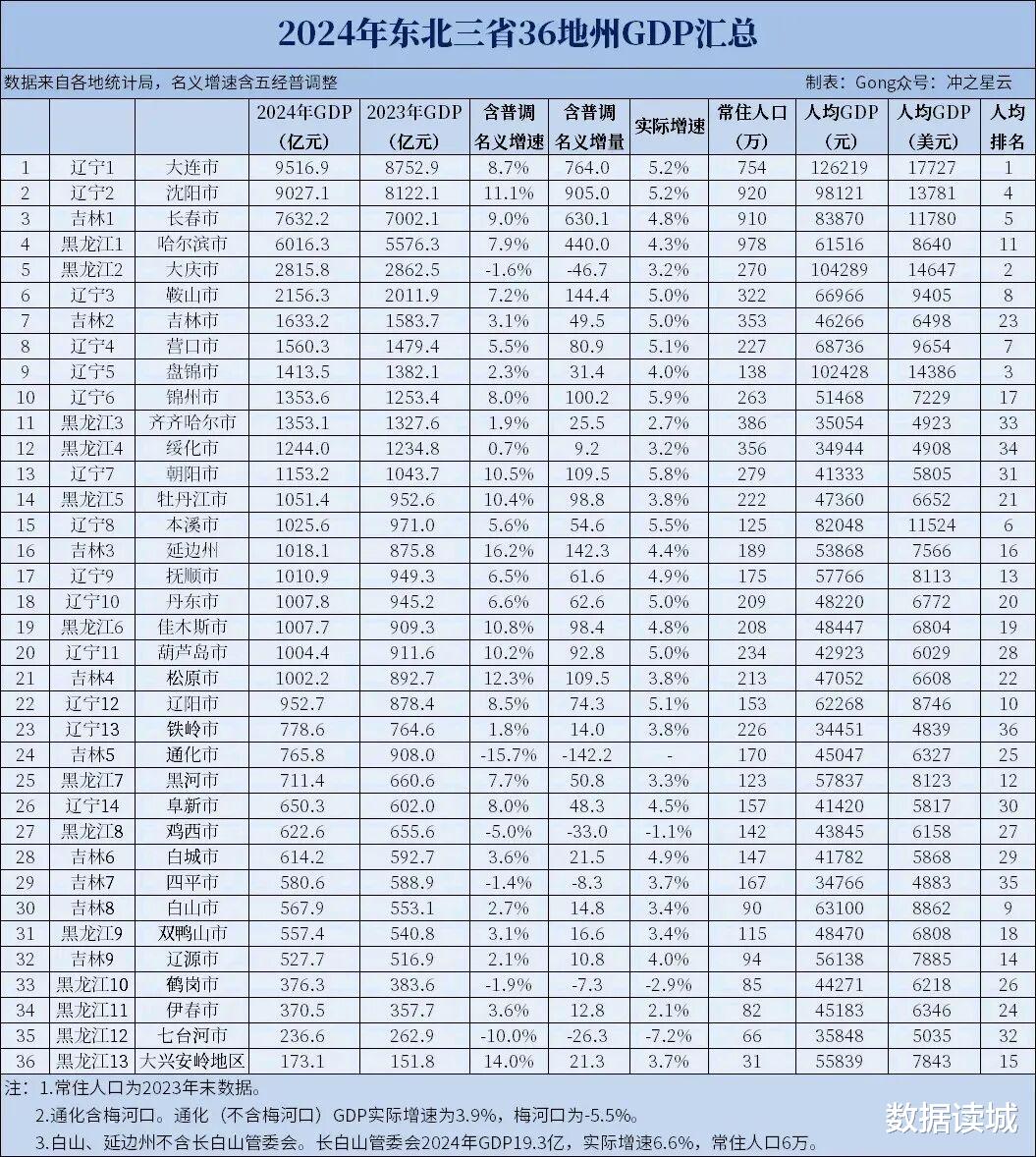

2025年上半年,哈尔滨的GDP刚过2700亿元,不仅被4647亿元的大连、4293.2亿元的沈阳拉开差距,与3754.9亿元的长春也有一段距离。

如今,长春都市圈带着一汽的产业链和三个国家级平台,开始了加速跑,哈尔滨的机会到底藏在哪里?

在这场东北主要城市的竞速赛里,掉队者的差距会不会越拉越大?

长春都市圈定调,强省会要“带着兄弟跑”

从一开始,长春都市圈就没打算走沈阳都市圈的“群城协同”老路,而是把强省会的带动效应发挥到极致。

起码想法是很好的。

其最鲜明的特点,也最现实的选择就是“单核统领”。长春一城就贡献了吉林全省超50%的GDP,这种比例高到有些离谱的“一城独大”基础,让都市圈规划跳过了繁琐的利益协调,直接形成了“长春做引擎,吉四辽当配角”的分工局面。

在吉林省发改委明确的“1351”布局里,长春作为“一中心”,主攻汽车、高端装备等核心产业,吉林市聚焦化工与碳纤维产业,四平市对接一汽主要搞零部件,辽源市深耕纺织袜业与新能源产业,每个城市都有清晰的角色定位。

作为中国汽车工业的摇篮,一汽的产业链已经渗透至长春都市圈的每一处。四平市的换热器企业为一汽提供冷却系统,辽源的新材料工厂供应电池外壳,这种“主机厂+配套城”的模式,让长春都市圈的先进制造产业带能够辐射全省更多地区。再加上中韩国际合作示范区、国家自主创新示范区等三个国家级平台的政策叠加,相当于给产业升级装上了加速器。

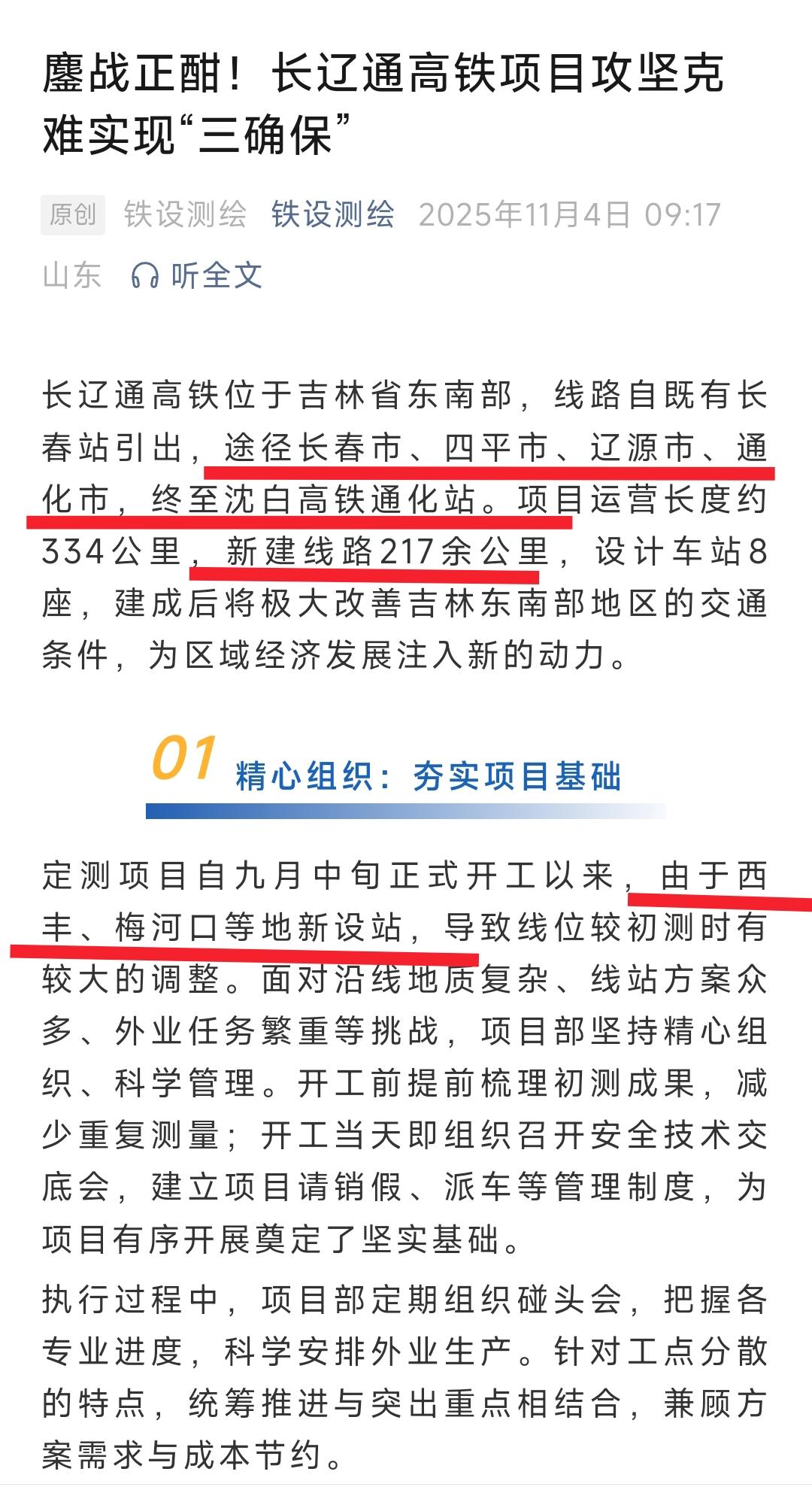

都市圈的交通建设方面,吉林上下也动了真格,要在2030年前建成“1小时通勤圈”的目标,毕竟对于都市圈来说,路通了,人才、资本的流动才有可能更快、更多。

长春都市圈,是东北振兴的“中部支点”

如果把长春都市圈当成吉林一省的事情,显然是对国家战略的误读。

对东北全局来说,长春都市圈补上了“中部塌陷”的短板。过去,东北的发展重心要么在辽中南的沈阳-大连轴线,要么靠哈大齐工业走廊支撑,中间的长春-吉林地带始终是一个薄弱环节。

如今长春都市圈定调,与沈阳都市圈形成了“双圈联动”,再通过“东北四市科创走廊”串联哈尔滨与大连,南北贯通的产业带真正成型。沈白高铁于2025年开通后,长春到沈阳的通勤时间缩短至1.5小时,这条线路串起的现代农业、先进制造资源,让东北的产业优势从点状分布变为带状辐射。

老工业基地的成功转型对于东北有多重要?长春没有回避一汽在新能源汽车转型中的压力,通过都市圈协同分散风险,也给沈阳的装备制造、哈尔滨的重工业转型提供了可供借鉴的样本。

其实,顶层设计对东北振兴的要求一直都很明确,那就是实现“优势互补的区域经济布局”,长春都市圈就是该要求的积极实践。《长春都市圈发展规划》把科技成果转化放在九大任务的核心位置,吉林大学的光电技术、长春应化所的新材料研究,都通过产学研联盟往企业输送。

大连与长春的双重引力,黑龙江是该喜,还是忧?

当大连坐稳了东北首个万亿GDP城市,长春都市圈将要冲击1.35万亿目标,一边的黑龙江,是撞上了机遇,还是遭遇了虹吸?

先来看看机遇,区域内的物流通道更加顺畅了。黑龙江的粮食以往从大连港出海,2025年铁路部门开通粮食专列常态化线路,让双鸭山的玉米可以从升昌站出发,经长春枢纽中转到大连金港,比过去节省了2天时间,运输成本可降低15%。

长春都市圈的长四辽先进制造产业带,能够消化黑龙江的装备制造零部件。齐齐哈尔生产的机床配件,通过长平高速运到四平的组装厂,供应链响应速度可提升40%。

开放门户的联动效应更加明显。2025年国庆期间,绥芬河接待的俄罗斯游客中,有15%是经长春转机而来,这种旅游线路的联动成效显著。过去,哈尔滨的对俄贸易主要靠绥芬河、珲春等口岸,现在能通过长春的中韩示范区对接日韩市场,形成“中俄+中日韩”的多元拓展。

当然,虹吸的风险不容忽视。大连的数字经济集群和长春的汽车产业链都对黑龙江的高端人才有着很强的吸引力。2024年,哈尔滨常住人口较2020年时减少了12%,其中流失的本科以上学历人才占比达23%,很多都去往了长春的一汽研发中心和大连的软件产业园。

不光是人力资源方面,产业配套的路径依赖也让当地头疼。黑龙江的农机企业已经习惯了给长春的智慧农机项目做配套,自己的整机研发能力反而被搁置了。

目前,黑龙江已经开始有所应对,比如今年启动的“哈长联动计划”,推动哈尔滨新区与长春国家自主创新示范区互认创新成果,同时依托北大荒集团,在四长松白现代农业产业带中,争取粮食定价话语权。

不跟沈、长、大连比“卷”,哈尔滨要做东北对俄第一城

面对沈阳的低空经济、长春的汽车产业链、大连的港口等优势,哈尔滨不能把自己放在跟跑者的位置,其机会也并不在本就没有多少胜算的同质化竞争里。

哈尔滨可以打好对俄贸易牌,其不能仅停留在边贸层面,而是要升级为东北亚跨境枢纽。2025年,绥芬河的跨境电商产业园已经实现俄货次日达全国,哈尔滨可以趁热打铁,把中欧班列的长春集结中心与自己的对俄通道对接、打通,形成“日韩货物经长春-哈尔滨-莫斯科”的联运线路。

哈尔滨还可以做强冰雪经济,其提出2025年冰雪产业总产值突破750亿元,2030年达1500亿元,但光靠冬天的滑雪场显然不够,可以更进一步,打造“冰雪+研学”“冰雪+康养”业态,让冰雪IP延伸出文创、装备、培训等产业链。

最关键的还是要有硬核的产业,要发挥好科研家底的优势。此前,哈工大和哈工程的很多成果都外流到了长三角地区,长春的做法是顶层设计搭台建设中试基地,哈尔滨可以借鉴这种模式,鼓励高校技术直接对接本地企业。比如哈工大的机器人技术,要是能和哈尔滨的装备制造厂合作,完全能做出更适应寒地环境的工业机器人,这也是别人轻易抢不走的优势。

东北会变成“辽吉吃肉,黑龙江喝汤”吗?

长春都市圈与大连的崛起,确实让东北地区各个城市的发展差距浮出了水面,但说是“两极分化”还为时尚早,更有可能出现的,是梯度发展的新格局。

数据上的差距确实在扩大,哈尔滨的GDP增速垫底,人均可支配收入方面也落后,这种总量与质量的双重差距,短期内很难缩小。产业结构方面更加明显,与大连的数字经济占GDP10%、长春的新能源汽车产业链初具规模相比,哈尔滨的新兴产业投资占比还不足20%,过度依赖装备制造与农业的问题,没有得到很好的解决。

好在顶层设计的政策正在对冲这种失衡现象。国家在批复长春都市圈时,特别强调了“辐射带动黑龙江邻近区域”,吉林省也把松原、梅河口纳入了都市圈的辐射范围,这些城市正好与黑龙江的大庆、绥化接壤。2025年开通的G331沿边公路吉林段,向北延伸就能接黑龙江的同江口岸,这条线能把吉林的文旅资源与黑龙江的边境旅游串联起来。

目前,东北的城市分工格局正在逐渐形成,大连是东北亚航运枢纽,负责进出口与大宗商品交易,沈阳是先进制造中心,主攻低空经济与智能装备,长春是汽车与农业创新极,积极带动产业链升级,哈尔滨则是对俄门户与寒地经济样板。2025年辽宁国际投洽会上,来自4个城市的企业达成了23项跨区域合作,大连的算力中心在为长春的汽车仿真测试提供支持,哈尔滨的寒地技术可以帮沈阳的无人机适应低温环境。

长春都市圈的获批,证明东北振兴不是“齐步走”,而是要实现“重点突破带全局”,让有基础的区域先跑起来,再通过产业链联动,拉着兄弟城市一起走。

如今的东北,已经不是“谁能独领风骚”的时代,而是谁能在分工中找准位置的时代,每个城市都需要充分发挥自己的核心优势,毕竟,对这片老工业基地来说,找到正确的发展方向,比盲目的奔跑更重要。