在华夏历史的长河中,晋国曾是一颗耀眼的明星,其辉煌的霸业贯穿了春秋时期。从最初周成王 “桐叶封弟”,将唐地赐予叔虞,晋国便开启了它波澜壮阔的历史篇章。在漫长岁月里,晋国凭借着优越的地理位置、强大的军事力量以及卓越的政治智慧,逐渐崛起为中原地区的霸主,在春秋五霸中占据重要一席。其疆域横跨今山西、河南、河北等地,势力范围之广,影响力之大,令其他诸侯国难以望其项背。

然而,历史的车轮无情转动,曾经强盛一时的晋国,最终走向了分崩离析的命运,“三家分晋” 这一重大历史事件,成为了晋国辉煌落幕的终曲,也奏响了战国时代的序曲,被后世史学家视为春秋与战国的分水岭,意义深远。那么,曾经强大的晋国为何会走向分裂?三家分晋又是怎样的一番情景呢?这一切,还得从晋国权力的转移说起。

西周时期,晋国在周王室的庇佑下,保持着相对稳定的发展态势。然而,随着周幽王烽火戏诸侯,西周灭亡,周平王东迁洛邑,周天子的权威急剧下降,各诸侯国开始蠢蠢欲动,晋国也不例外。晋文侯协助周平王东迁,借机扩张领土,获得了黄河西岸和汾水流域的土地,实力大增。但与此同时,晋国内部的矛盾也开始逐渐显现。

晋文侯去世后,晋昭侯继位,他将叔父成师封到曲沃,史称曲沃桓叔。曲沃城池规模比晋都翼城还大,这一违背礼制的分封,犹如埋下了一颗定时炸弹,引发了晋国内部长达 67 年的内战,史称 “曲沃代翼”。在这场内战中,曲沃桓叔及其子孙凭借着曲沃的富庶和自身的实力,不断向晋君大宗发起挑战,先后杀害五位晋国国君,迫使一位出走。公元前 678 年,曲沃武公终于攻占翼城,完成了小宗取代大宗的逆袭,成为晋国的新主人。

曲沃代翼虽然让晋国实现了统一,但也给晋国公室带来了沉重的打击,公族间的信任荡然无存。晋献公即位后,为了防止类似的内乱再次发生,对公族进行了残酷的清洗,几乎将所有公族成员诛杀殆尽,实行 “国无公族” 制度。这一举措虽然在短期内巩固了晋献公的统治,但从长远来看,却为晋国的灭亡埋下了隐患。公族势力被削弱后,异姓公卿大夫的势力开始崛起,他们逐渐掌握了晋国的军政大权。

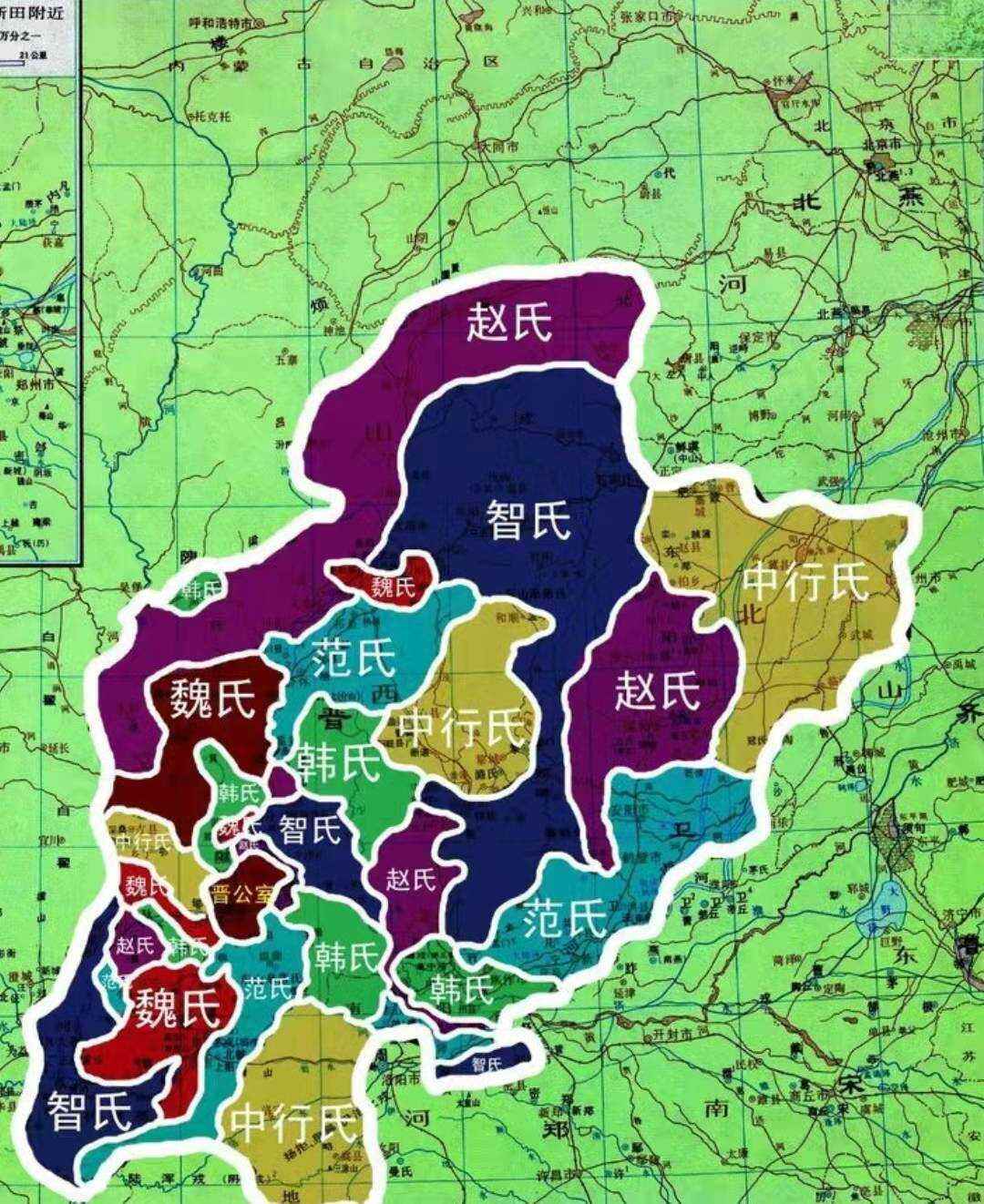

晋文公重耳流亡归来后,为了增强晋国的实力,作三军设六卿,六卿不仅掌握军政大权,还直接参与国家事务的决策,成为晋国政治结构中不可或缺的一部分。此后,六卿的权力越来越大,逐渐形成了尾大不掉之势。到了晋平公时期,六卿中的韩、赵、魏、智、范、中行氏六家相互倾轧,争斗不休,晋国公室名存实亡。

晋文公创立的六卿制度,最初确实发挥了积极作用,六卿之间相互协作,使得晋国的军政事务得以高效运转。在对外争霸中,六卿率领晋国军队南征北战,多次击败楚国、秦国等强敌,使晋国的霸业达到了巅峰。然而,随着时间的推移,六卿制度的弊端逐渐显现。由于六卿采用世袭制,各卿族的势力逐渐坐大,形成了尾大不掉之势,卿族之间的权力斗争也日益激烈。

在这场权力的角逐中,各卿族为了争夺更多的土地、人口和财富,不惜相互倾轧,甚至兵戎相见。从公元前 6 世纪中叶开始,晋国卿族之间的斗争进入了白热化阶段。先是狐氏与赵氏争权,狐氏败北,狐射姑逃亡狄国;随后,先氏因先榖叛乱而被灭族;接着,郤氏在晋厉公时期权倾一时,引起了其他卿族的不满,最终被栾书和中行偃联合晋厉公设计杀害,“三郤” 被杀,郤氏家族几乎覆灭;栾氏在栾盈时期,因与范氏的矛盾激化,栾盈发动叛乱,失败后栾氏被灭族 。

经过一系列的争斗,到了晋平公时期,晋国的十一个卿族只剩下韩、赵、魏、智、范、中行六家,史称 “六卿专政”。这六家卿族瓜分了晋国的大部分土地和人口,他们在自己的封邑内拥有独立的政治、经济和军事权力,俨然成为了国中之国。晋平公虽然名义上是晋国的国君,但实际上已经被六卿架空,成为了一个傀儡。

六卿专政的局面并没有持续太久,六卿之间的矛盾再次爆发。公元前 497 年,赵氏家族内部发生了一场冲突,成为了六卿之间大规模兼并战争的导火索。赵氏宗主赵鞅为了增强自己的实力,要求其族弟、邯郸大夫赵午将卫国进贡的五百户人口迁到晋阳。赵午起初答应了,但后来又反悔了,这引起了赵鞅的不满,赵鞅认为赵午违背了自己的命令,损害了赵氏的利益,于是将赵午召到晋阳,并处死了他。

赵午的儿子赵稷得知父亲被杀后,在邯郸起兵反叛。赵鞅派军包围邯郸,攻打赵稷。中行氏的家主中行寅是赵午的舅舅,他与范氏的家主范吉射关系密切,且两家与赵氏一直存在矛盾。于是,中行寅和范吉射决定联合起来,出兵救援赵稷,攻打赵鞅。赵鞅不敌,被迫退守晋阳。

这场赵氏内部的纷争,迅速演变成了六卿之间的一场大战。韩氏、魏氏与赵氏关系较为密切,且他们对范氏和中行氏的势力扩张也心存忌惮,因此选择站在赵氏一边。智氏的家主智跞虽然与中行氏同源,但他为了自身利益,也加入了韩、赵、魏一方。智跞向晋定公进言,称范氏、中行氏擅自攻打其他卿族,违反了晋国的国法,应该予以讨伐。晋定公本就对六卿专权不满,希望借此机会削弱六卿的势力,于是便同意了智跞的请求。

在晋定公的支持下,智、韩、魏三家联军与赵氏军队一起,对范氏和中行氏发动了进攻。范氏和中行氏虽然势力强大,但在四家联军的围攻下,逐渐陷入了困境。战争初期,范氏和中行氏占据了上风,他们多次击败联军,一度将赵鞅围困在晋阳。然而,随着战争的持续,范氏和中行氏的内部出现了矛盾,他们的士兵也开始出现厌战情绪。而联军方面则团结一致,士气高昂。最终,在公元前 490 年,范氏和中行氏被联军击败,中行寅和范吉射逃亡齐国,他们的土地和财产被智、韩、赵、魏四家瓜分。

这场战争后,晋国的六卿只剩下智、韩、赵、魏四家。其中,智氏的势力最为强大,智伯瑶成为了晋国的执政卿,掌握了晋国的军政大权。智伯瑶野心勃勃,他不满足于现有的权力和地位,企图进一步削弱韩、赵、魏三家的势力,实现自己独霸晋国的野心 。于是,他以增强晋国国力、抵御外敌为由,要求韩、赵、魏三家各献出一百里土地和户口给晋国公室。韩康子和魏桓子畏惧智伯瑶的势力,不敢违抗,被迫献出了土地。而赵襄子则坚决拒绝了智伯瑶的要求,他认为智伯瑶的要求是无理的,是对赵氏的公然挑衅。

晋阳之战:命运的转折点智伯瑶见赵襄子拒绝割地,不禁恼羞成怒,他认为赵襄子的行为是对自己权威的公然挑战。为了达到自己的目的,智伯瑶决定给赵襄子一点颜色看看。于是,他以晋出公的名义,联合韩康子和魏桓子,率领三家联军,气势汹汹地向赵氏领地进发,一场惊心动魄的大战 —— 晋阳之战,就此拉开了帷幕 。

面对智、韩、魏三家联军的强大攻势,赵襄子深知自己的实力难以与之抗衡。经过深思熟虑,他决定采取避其锋芒的策略,率领赵氏军队退守晋阳。晋阳是赵氏经营多年的根据地,城池坚固,粮草充足,民心归附。赵襄子希望凭借晋阳的有利条件,与联军展开长期对峙,等待时机反击 。

智伯瑶率领联军抵达晋阳后,立即发动了猛烈的进攻。一时间,晋阳城外喊杀声震天,联军士兵如潮水般涌向城墙。然而,赵军依托坚固的城墙工事,顽强抵抗,他们用弓箭、滚木、礌石等武器,一次次击退了联军的进攻。双方激战数月,联军始终未能攻克晋阳城 。

强攻不下,智伯瑶陷入了沉思。他意识到,晋阳的防守十分严密,仅凭强攻难以取胜。于是,他开始寻找其他的破城之法。一天,智伯瑶在巡视战场时,发现晋水从晋阳城外流过,他灵机一动,想出了一个毒计 —— 引晋水灌城。他命令士兵在晋水上游修筑堤坝,拦截水流,然后挖开渠道,将晋水引入晋阳城。随着水位不断上升,晋阳城内逐渐变成了一片汪洋泽国,房屋被淹没,百姓流离失所,赵军的处境也变得岌岌可危 。

面对如此严峻的形势,赵襄子心急如焚。他明白,如果不能尽快想出对策,赵氏必将面临灭顶之灾。在这关键时刻,他的谋士张孟谈提出了一个大胆的计划 —— 分化瓦解联军,策反韩、魏两家。张孟谈认为,韩、魏两家虽然表面上与智伯瑶联合,但实际上他们对智伯瑶的野心也心存忌惮。只要能够说服他们,让他们认识到唇亡齿寒的道理,就有可能让他们倒戈相向,共同对抗智伯瑶 。

赵襄子采纳了张孟谈的建议,派他秘密出城,前往韩、魏军营。张孟谈见到韩康子和魏桓子后,开门见山地说:“两位大夫,如今智伯瑶率领联军攻打赵氏,赵氏若亡,下一个遭殃的恐怕就是你们两家了。智伯瑶为人贪婪,野心勃勃,他不会满足于仅仅消灭赵氏,日后必定会对你们下手。现在我们三家若不联合起来,共同对抗智伯瑶,必将被他各个击破。” 韩康子和魏桓子听了张孟谈的话,心中暗自思量。他们本就对智伯瑶的专横跋扈不满,又担心赵氏灭亡后,自己会成为智伯瑶的下一个目标。经过一番权衡利弊,他们最终决定与赵氏联合,共同对抗智伯瑶 。

公元前 453 年,在一个月黑风高的夜晚,韩、魏两家按照事先约定,突然对智军发动了攻击。他们派人掘开堤坝,将晋水引入智军大营。智军士兵在睡梦中被洪水惊醒,顿时乱作一团。赵襄子见时机已到,立即率领赵氏军队从城中杀出,与韩、魏联军里应外合,对智军展开了猛烈的攻击。智伯瑶万万没想到,自己精心策划的阴谋竟然会被韩、魏两家反戈一击。在三家联军的围攻下,智军全军覆没,智伯瑶也被赵襄子擒杀 。

晋阳之战以智氏的惨败而告终,这场战役不仅改变了晋国的政治格局,也为 “三家分晋” 奠定了基础。智氏的灭亡,使韩、赵、魏三家成为了晋国最强大的势力,他们瓜分了智氏的土地和财产,实力得到了进一步增强。而晋国国君则彻底沦为了傀儡,失去了对国家的控制权 。

晋阳之战后,智氏的覆灭让晋国的政治格局发生了翻天覆地的变化。曾经在晋国政坛上叱咤风云的智氏家族,一夜之间灰飞烟灭,其庞大的领地被赵、韩、魏三家毫不留情地瓜分。这一瓜分行动,并非简单的土地划分,而是一场基于权力实际控制和各方实力博弈的复杂过程。

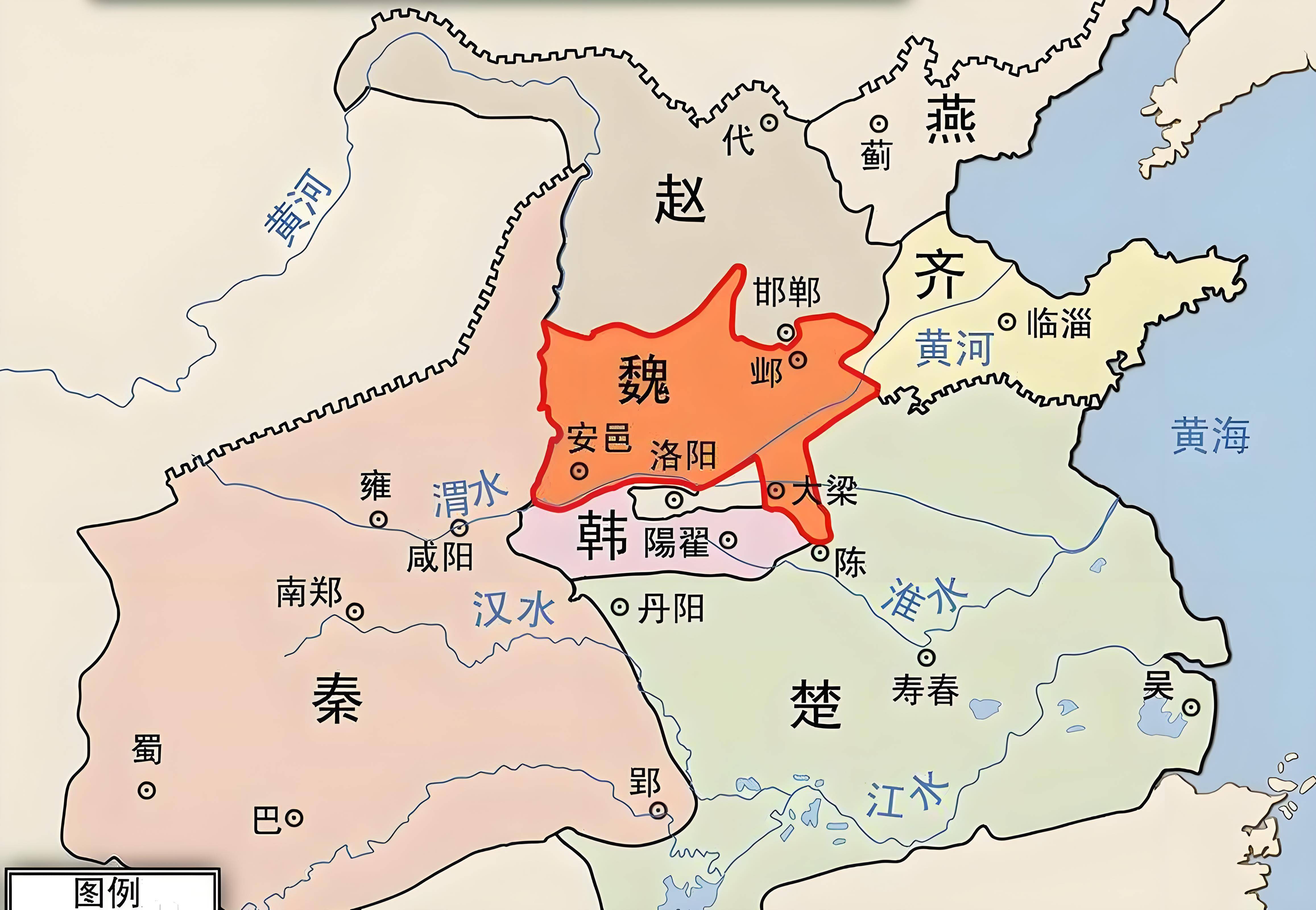

三家分晋并非是对晋国领土的平均分配,而是依据各自的实力和在晋国的实际控制区域进行划分 。赵国在赵襄子的领导下,凭借晋阳之战的胜利,获得了晋国北部的大片土地,包括晋阳及其周边地区。这些地区地势险要,易守难攻,为赵国提供了坚实的战略屏障。同时,赵国还向东越过太行山,占据了邯郸、中牟等地,势力范围延伸到了华北平原,人口和资源得到了极大补充 。

魏国则分得晋国的中部和西部部分领土,其领土呈东西分割之势 。西部的河东地区,是魏国早期都城安邑的所在地,这里土地肥沃,农业发达,有着 “河东沃野” 的美誉,为魏国的经济发展提供了坚实的基础。而河西地区,是魏文侯时期通过吴起变法,从秦国手中夺取的战略要地,成为魏国抵御秦国东进的前沿阵地 。在东部,魏国通过不断向中原地区扩张,占据了大梁(今河南开封)、许昌等重要城市,这里地处中原腹地,商业繁荣,交通便利,使魏国得以在中原地区站稳脚跟。但魏国东西两部分领土之间,被韩国的部分领土隔开,这种不连贯的领土格局,给魏国的军事防御和行政管理带来了一定的困难 。

韩国在三家分晋中,获得的领土相对较小,主要位于晋国的南部 。其领土包括今天山西省的东南部和河南省的中西部地区,大致可分为南北两部分 。北部的上党地区,位于太行山与中条山之间的盆地,地势险要,是韩国抵御北方赵国和西方秦国的战略屏障,同时也是连接晋阳和河东地区的重要枢纽 。南部则以新郑为核心,这里地处中原腹地,农业发达,交通便利,但四周强敌环伺,无险可守,易受到魏国、楚国和秦国等国的威胁 。韩国的领土还被魏国和赵国包围,发展空间受到极大限制 。

三家分晋后,各自的疆域范围和特点对其未来的发展产生了深远的影响 。韩国由于领土相对较小且被包围,发展空间受限,成为战国七雄中实力较弱的国家 。但韩国占据了重要的战略要地,如宜阳铁山,其冶铁技术先进,制造的兵器精良,“天下强弓劲弩皆从韩出”,在一定程度上弥补了其领土和实力上的不足 。魏国虽然领土较为广阔,但东西分割的局面使其不得不面临两线作战的压力,在与秦国、齐国等强国的竞争中逐渐处于劣势 。不过,魏国凭借着早期的变法图强和强大的经济实力,在战国初期曾一度称霸中原 。赵国领土被中山国切断,东西部无法协同,军事调度困难 。但赵国通过赵武灵王的 “胡服骑射” 改革,增强了军事实力,最终消灭中山国,打通了东西领土,为日后成为抗秦主力奠定了基础 。

战国新篇:分晋后的三晋与天下格局公元前 403 年,周威烈王正式册封韩、赵、魏三家为诸侯,这一具有里程碑意义的事件,标志着三家分晋得到了周天子和天下的正式承认 。从此,韩、赵、魏三国以独立诸侯国的姿态登上了历史舞台,与秦、楚、齐、燕并称为 “战国七雄”,战国时期的政治格局就此形成 。

三家分晋后的三晋,在战国初期的政治舞台上扮演着重要角色 。魏国在魏文侯的领导下,率先进行变法图强,重用李悝、吴起等一批杰出人才 。李悝推行的 “尽地力之教”,鼓励农民精耕细作,提高了土地的利用率和粮食产量,促进了魏国农业的发展;他还制定了中国历史上第一部比较系统的法典 ——《法经》,以法律的形式规范了社会秩序,加强了魏国的中央集权 。吴起则在军事上进行改革,创建了强大的魏武卒部队,魏武卒经过严格的选拔和训练,战斗力极强,“衣三属之甲,操十二石之弩,负服矢五十个,置戈其上,冠胄带剑,赢三日之粮,日中而趋百里” 。凭借着变法的成果,魏国迅速崛起为战国初期的强国,成为三晋的核心,在对外战争中屡屡获胜,称霸中原 。

赵国在赵烈侯时期,也开始进行改革,任用公仲连进行政治改革,选贤任能,推行法治,使赵国的政治逐渐走向清明 。赵武灵王时期,赵国面临着来自北方游牧民族的威胁,为了增强赵国的军事实力,赵武灵王毅然推行 “胡服骑射” 改革 。他要求赵国军队改穿胡服,学习骑射技术,组建了一支强大的骑兵部队 。这一改革使赵国的军事力量得到了极大提升,赵国不仅成功抵御了北方游牧民族的侵扰,还先后攻灭了中山国,夺取了林胡、楼烦等地,领土得到了大幅扩张,成为战国后期唯一能与秦国抗衡的国家 。

韩国在韩昭侯时期,任用申不害进行变法 。申不害主张以 “术” 治国,加强君主集权,他通过整顿吏治、加强对官员的考核和监督,使韩国的政治局面得到了一定程度的稳定 。同时,韩国还利用其占据的宜阳铁山的丰富铁矿资源,大力发展冶铁业,制造出了精良的兵器,“天下强弓劲弩皆从韩出”,韩国的军事实力也得到了一定的增强 。

然而,三晋之间的关系并非始终和睦 。在战国初期,由于共同的利益和历史渊源,三晋曾保持着相对紧密的联盟关系 。魏文侯时期,他深知三晋在当时都不是大国,面对西方的秦国、南方的楚国、东方的齐国和北方的燕国等强敌,三晋必须团结起来才能有对抗的能力 。因此,当韩国国君请求与魏国联合攻打赵国,以及赵国国君请求与魏国联合攻打韩国时,魏文侯都予以拒绝 。他的这种做法赢得了韩、赵两国的尊重和信任,使三晋之间的关系更加紧密 。在这一时期,三晋多次联合出兵,共同对抗其他诸侯国,在对秦、齐、楚等大国的战争中都能占到很大的便宜,极大地提高了三晋的国际地位 。

但随着时间的推移,三晋之间的矛盾逐渐显现 。魏国在战国初期实力最强,长期占据着三晋联盟的主导地位,这引起了韩、赵两国的不满 。魏武侯时期,魏国虽仍保持霸权,但实力比魏文侯时期已经衰弱了不少,尤其是在逼走吴起之后,楚国、齐国渐渐崛起,魏国的实力优势开始丧失 。此时,三晋内部的同盟开始松动,魏国与赵国之间更是直接出现了战争 。到魏惠王时期,魏国虽仍是大国,但早已没了当年一强独霸的威风,国力进一步衰落,而三晋之间的联盟也已名存实亡 。魏国为了恢复自己的霸主地位,不断对外发动战争,其中就包括对韩、赵两国的战争 。公元前 354 年,魏国联合宋、卫两国军队围攻赵国的邯郸,引发了著名的桂陵之战;公元前 342 年,魏国又对韩国发起进攻,导致了马陵之战的爆发 。这两场战争使三晋之间的关系彻底破裂,三晋联盟不复存在 。

三家分晋不仅对三晋自身的发展产生了深远影响,也深刻地改变了战国时期的政治格局 。晋国作为春秋时期的强国,其分裂为三个国家,使得原本相对平衡的政治格局被打破,各国之间的力量对比发生了变化 。三晋在战国初期的崛起,使战国时期的竞争更加激烈,各国纷纷进行变法图强,以增强自身的实力 。同时,三家分晋也为秦国的崛起创造了机会 。秦国在战国初期相对较弱,但随着晋国的分裂,秦国得以摆脱来自晋国的强大压力,开始向东发展 。秦国通过商鞅变法,逐渐强大起来,最终成为战国时期最强大的国家,为后来统一六国奠定了基础 。

三家分晋,这一发生在两千多年前的历史事件,以其波澜壮阔的过程和深远的历史影响,成为中国历史长河中一座重要的里程碑 。它不仅是晋国辉煌历史的终结,更是一个新时代的开端,战国七雄在这片古老的土地上展开了激烈的角逐,演绎出了无数精彩的故事 。从权力的转移到六卿争雄,从晋阳之战的生死较量到三家分晋后的格局重塑,这段历史见证了一个时代的变迁,也为我们留下了宝贵的历史经验和深刻的启示 。