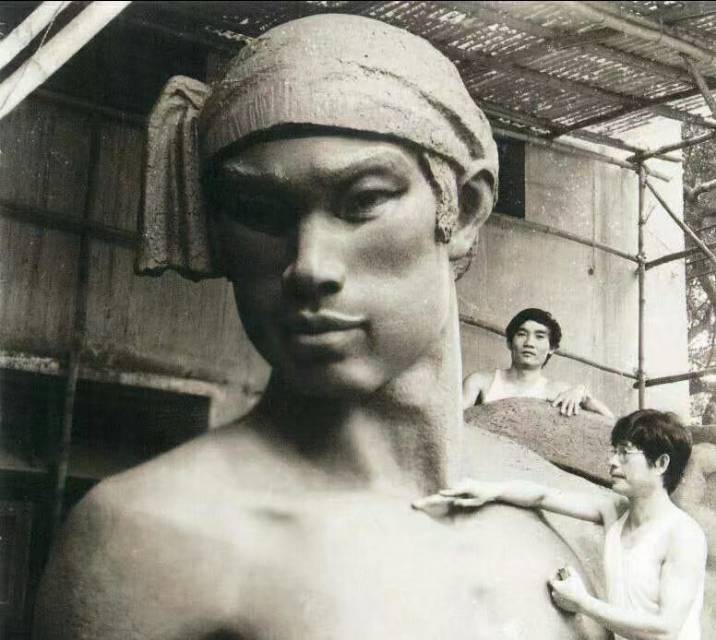

在当代艺术的喧嚣中,林尤壮先生的雕塑作品宛如一脉沉静而厚重的溪流。他扎根于海南黎族文化的沃土,用粗粝的陶土、斑驳的金属和朴拙的线条,在当代雕塑领域开掘出一条独特路径。林尤壮先生的艺术创作,早已超越了“民族风情”的浅层表达,而是将黎族文明视为一种活态的精神基因,在当代语境中使其重新呼吸、生长。

林尤壮先生对黎族文化的诠释,并非简单符号的罗列或民俗图像的挪用。他像一位深谙古老语言的文化解码者,在作品中注入黎族文化的神韵与哲思。那些布满粗犷图腾纹饰的陶土人形,肢体呈现出原始而庄重的姿态,仿佛从黎族创世神话深处走来,却又被赋予一种超越时间的永恒感。这种表达,使黎族文化符号从简单的“纹样装饰”跃升为精神象征的载体,在当代艺术中获得了强大的观念力量。

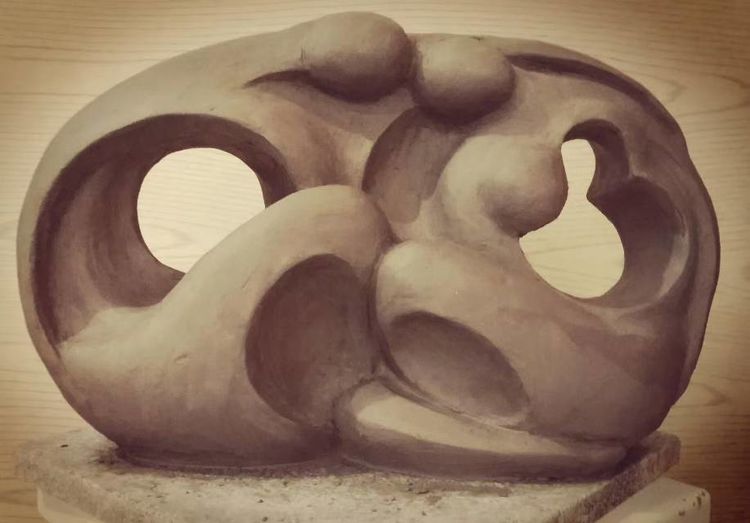

林尤壮先生的人体塑造,是黎族生命美学的图腾再造。那些被刻意拉长的脊柱、夸张隆起的肩胛、布满陶刺的肌肤,并非形式主义的变形游戏。作品中,七尊扭曲如古藤的躯体相互倚靠,以崩塌临界点的动态平衡,隐喻着黎族在历史风雨中的集体韧性。这些没有五官的面容,因去除个体特征而获得神性,粗糙的陶土肌理下搏动着原始的生命力。当观者凝视这些伤痕累累的躯体时,看到的不是苦难的展示,而是生命在磨难中淬炼出的尊严光辉。

林尤壮先生的雕塑空间,本质上是黎族宇宙观的物质显影。他摒弃了西方雕塑传统的单体纪念性,转而构建具有叙事纵深的“场域”。步入其作品的场域空间,高低错落的陶土柱体如凝固的祭祀队列,金属丝线在陶胎上蜿蜒出黎锦的神秘纹路,观者需穿行其间,在移步换景中感知黎族“万物有灵”的空间哲学。这种沉浸式体验,使雕塑从视觉对象升华为精神容器,承载着一个民族对山川草木的虔敬。

林尤壮先生的雕塑,是黎族古老灵魂在当代的回声,是粗粝陶土上复活的文明密码。他以当代之手,拂去历史的尘埃,让深埋于海南岛屿的文化血脉在雕塑中重新搏动。在文化日益趋同的今天,林尤壮的创作宛如一座精神的灯塔,它提醒我们:只有深深扎根于自己独特的文化沃土,才能真正拥有在全球化浪潮中保持清醒的力量。 中国美术家协会主席、中央美院院长 范迪安