你可能想象不到,我国历史上第一代超级水利工程,竟然是在战国时期,由一个只有数百万人口的诸侯国魏国所完成的,其影响之深远,可谓是震古烁今,譬如北宋时期以汴河为主,连通黄河、淮河乃至长江的水运工程,就只是鸿沟水系的一个很小的部分。这个工程的规模远非战国末期秦国开凿的郑国渠可以相提并论。

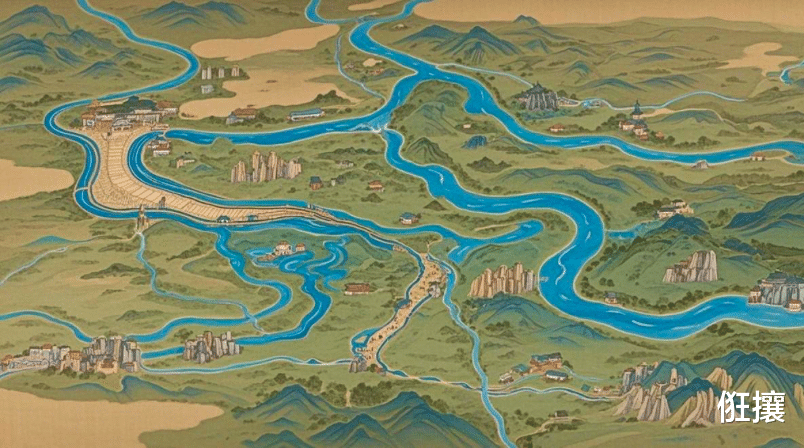

战国中期,魏国在中原腹地主持开凿的鸿沟水系,以荥阳为起点,贯通黄河、淮河两大流域,串联济、濮、汴、睢、颍等诸多河流,形成纵横交错的水运网络。这一工程不仅是中国古代水利史上的里程碑,更堪称战国时期“国家级战略工程”的典范。凭借此工程,中原大地也成为了水乡网络,通过水运连通,中原地区的工商业和农业迎来快速发展。

鸿沟水系

能够支撑如此浩大的工程,魏国的国力之强盛绝非偶然,而是体现在经济、农业、军事、技术等多个维度的系统性优势。可见战国时期的初代霸主魏国,是有鲸吞天下的雄心和实力的,身居四战之地,却能够强势崛起,其兴建的大梁城,以及重点发展的邺城,对整部中国历史都有着重要的象征意义,而鸿沟更是成为了楚汉争霸的天下分界线。所以,魏国不仅仅是战国七雄中的一个诸侯,放眼整部历史,其也身怀不小的功绩,而鸿沟渠就是重要体现之一。

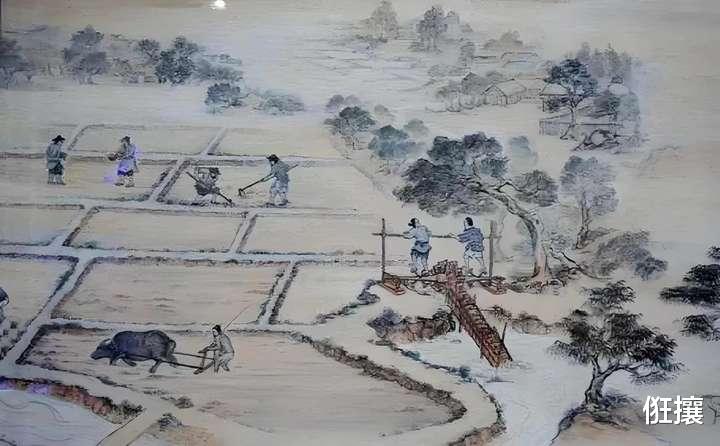

一、发达的农业:粮食储备是工程的“物质基石”

水利工程的开凿与维护,首要依赖充足的粮食供应,数十万役夫的日常消耗,是对国家粮食储备的巨大考验。而魏国恰恰拥有当时中原最富庶的农业产区,为鸿沟工程提供了坚实的物质保障。

魏国

魏国的核心疆域位于“三河之地”(河东、河内、河南),这里是黄河冲积形成的平原,土壤肥沃、灌溉便利。早在魏文侯时期,魏国就重用李悝推行“尽地力之教”,通过鼓励农民精耕细作、合理安排农时,将单位面积粮食产量提升至当时的顶尖水平。李悝曾测算,魏国一亩地在正常年份可产粟一石五斗,若遇丰年则能翻倍,远超周边诸侯国的平均产量。

同时,魏国对原有水利设施的修缮与升级也早有积累。在鸿沟开凿之前,魏国已对境内的漳水、沁水等河流进行过治理,其中西门豹治邺时修建的“漳水十二渠”,通过分洪灌溉,将原本多灾的邺地改造为“亩收一钟”的膏腴之地。发达的农业让魏国的粮食储备极为充盈,据《汉书·食货志》记载,李悝变法后,魏国“虽遇饥馑水旱,籴不贵而民不散”,这种稳定的粮食供应,正是支撑鸿沟工程长期施工的“后勤命脉”。

黄淮水系

二、繁荣的工商业:财政实力是工程的“资金引擎”

鸿沟开凿涉及勘察、筑堤、凿渠、造船等多个环节,需要耗费巨额财力,包括役夫的薪酬、工具的打造、物资的运输等,而魏国繁荣的工商业为工程提供了充足的财政支持。

魏国的手工业体系极为完备,尤其是冶铁业和木工技术,处于战国领先地位。魏国的河东地区(今山西南部)是当时重要的铁矿产地,冶铁作坊遍布各地,能够打造大量坚固的铁制工具,如开凿渠道用的铁锸、铁斧,修筑堤岸用的铁夯等,这些工具的普及大幅提高了施工效率。同时,魏国的木工技术也足以支撑大型水利设施的建设,从渠道闸门的设计到漕运船只的制造,都形成了成熟的产业链。

商业的繁荣则让魏国的财政收入多元化。魏国地处中原交通枢纽,境内的大梁、安邑等城市都是当时的商业中心,来自各国的商人在此交易丝绸、盐铁、粮食等商品。魏国通过征收“关市之税”(关税和市税)获得了丰厚的收入,尤其是鸿沟开凿的起点荥阳,后来成为黄河与鸿沟的转运枢纽,其商业价值在工程规划阶段就已被充分考量。此外,魏国还通过控制盐池(如河东盐池)实现“盐利”垄断,进一步充实了国库。这种“手工业+商业+资源垄断”的财政模式,为鸿沟工程提供了持续的资金注入。

鸿沟

三、强大的社会组织能力:人力调配是工程的“执行核心”

鸿沟水系全长数百里,涉及跨区域的土地征用、人口调配和技术协调,需要国家具备极强的社会组织与动员能力,这正是魏国政治制度优势的直接体现。

魏文侯时期推行的变法,为魏国建立了一套高效的中央集权体制。李悝制定的《法经》规范了社会秩序,而“食有劳而禄有功”的选官制度,让一批具备实际治理能力的人才进入官僚体系。在地方治理上,魏国推行郡县制,将全国划分为多个郡县,由中央直接任命官吏,这种制度能够打破地域壁垒,实现人力、物力的统一调配。据史料推测,鸿沟开凿高峰期动用的役夫可能超过十万,这些役夫来自魏国各地,通过郡县制的层层动员被集中到工地,且能够保证粮食、工具的按时供应,这在分封制残余浓厚的其他诸侯国中难以实现。

此外,魏国还建立了完善的“工官”制度,专门负责大型工程的规划与管理。工官之下设有“水官”“土工”等细分职位,形成了从勘察设计到施工监督的完整管理体系。鸿沟的开凿需要精确的地形测量,如确定渠道的坡度以保证水流顺畅,避免洪涝灾害,魏国的工匠通过观察天象、测量地势,制定了科学的施工方案,这种专业化的管理与技术团队,是工程顺利推进的关键。

魏国农业

四、战略威慑力:军事保障是工程的“安全屏障”

大型水利工程的建设周期长、投入大,且施工区域多在边境或交通要道,必须有强大的军事力量保障施工安全,避免受到其他诸侯国的干扰,这背后是魏国巅峰时期的军事威慑力。

战国初期,魏国通过军事改革成为“霸主”,其“魏武卒”是当时最精锐的重装步兵部队。魏武卒经过严格选拔,“衣三属之甲,操十二石之弩,负矢五十,置戈其上,冠胄带剑,赢三日之粮,日中而趋百里”,战斗力极强。在鸿沟开凿期间,魏国虽然已从巅峰期略有回落,但仍保持着对中原地区的军事控制。当时魏国的主要对手赵国、韩国虽与魏国相邻,但均因实力差距不敢轻易挑衅;而南方的楚国则因与魏国隔着淮河,难以对施工区域形成直接威胁。

更重要的是,鸿沟本身就具备军事战略价值。工程完工后,魏国的军队和粮草可以通过水运快速投送到各地,“一军之出,三军之食可随”,这种“以水为路”的军事投送能力,反过来又巩固了魏国的战略优势。因此,鸿沟的开凿既是国力的体现,也是魏国强化军事威慑的重要手段,形成了“工程保障军事,军事保护工程”的良性循环。

鸿沟遗址

五、国力的“双刃剑”:鸿沟与魏国的兴衰转折

值得注意的是,鸿沟的开凿也从侧面反映了魏国国力的“盛极而衰”。魏国在战国初期凭借变法成为霸主,但在扩张过程中树敌过多,先后与齐、秦、赵等国爆发战争,国力消耗巨大。鸿沟工程虽然短期内提升了魏国的经济与战略优势,但长期的巨额投入也加重了国家负担。尤其是在马陵之战(公元前341年)后,魏国精锐尽失,失去了霸主地位,鸿沟的控制权逐渐被秦国等国夺取。

不过,从历史影响来看,鸿沟的开凿恰恰印证了魏国巅峰时期的国力水平,它不是某一项优势的偶然结果,而是农业、工商业、政治制度、军事力量等多维度优势的“集大成者”。直到秦朝统一后,鸿沟水系仍在发挥作用,成为贯通南北的重要交通网络,而这一切的起点,正是魏国当年的国力底气。

魏国大梁水系

总结而言,魏国能够完成鸿沟开凿,本质上是“经济基础+制度保障+技术支撑+军事后盾”的综合结果。这一工程不仅是水利奇迹,更是战国时期魏国强大国力的“活化石”,见证了中原诸侯国在制度变革与文明发展中的巅峰成就。

评论列表