在湖北省谷城县冷集镇陈山村,一场持续十余年的山林权属纠纷,早已超出 “权属争议” 的范畴,直指基层工作人员的 “擅自处置” 与后续治理的 “责任空转”。2005 年村民张某超经集体认可合法承包的大田沟山林,在 2009 年林权确权时被时任村委干部吴某理违规划转至村民张某清名下;而关键真相是,被登记为权利人的张某清自始至终未主张过该山林权益,相关人士质疑全程系基层干部违规操作所致。十余年里,张某超家人奔波维权,核心诉求始终清晰:还原权属真相、追究失职责任、堵塞治理漏洞,让被 “错配” 的林权回归合法权利人,让基层失责行为得到应有追责。

(图片由村民提供)

林权易主:干部 “暗箱操作” 与权利人 “被动登记” 的荒诞剧

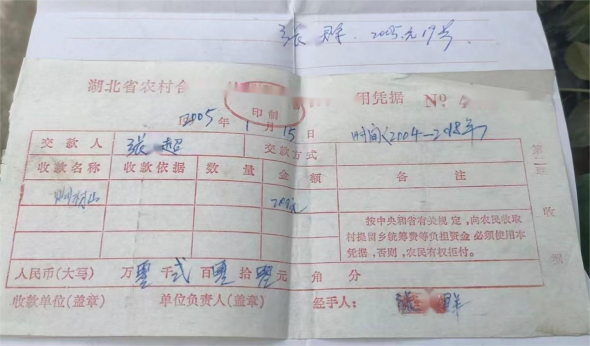

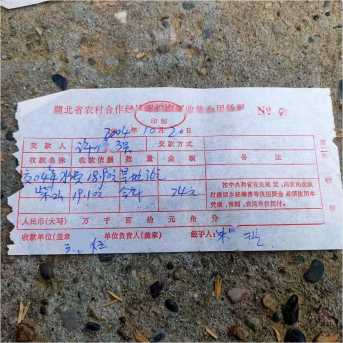

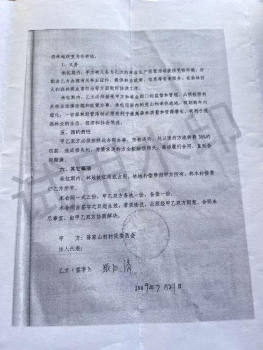

2005 年的陈山村,集体山林柴山公开处置的流程公开透明。村民张某超在村小组会议全票同意后,以村委统一开具的收款专用单据(金额明确、盖有村委相关印章)和详细标注边界的手写合同为凭证,正式承包了大田沟范围山林。“当时参会的十几户村民都在场,合同上写得明明白白:上从马永章,下从三合班边界,北从山顶,下从田畈,没人有异议。” 参与当年会议的村民罗某有回忆,事后包括张某群、张某国在内的 8 位村民还共同签署书面证明,确认 “张某超 2005 年购买(大田沟)自留柴一事情况属实”,这份兼具 “集体决议” 与 “书面凭证” 的承包关系,在当时的乡村治理语境中具备充分合法性。

转折发生在 2009 年全国林权确权登记的关键节点。彼时张某超因外出务工、家中老房被意外占用,常年无法回村,时任村委干部吴某理,在既未通知张某超本人、也未再次召开村小组会议征求集体意见的情况下,仅凭个人意志将大田沟山林的林权登记至村民张某清名下。这一 “暗箱操作” 在后续协调中被彻底揭开 —— 张某清在多次现场沟通中均明确表态:“我根本没想要这块山,也没交过一分钱,是吴某理硬把我的名字写上去的,这事儿和我没关系,你们要找就找村委会和吴某理”,这番表述被张某超家人完整录音,成为佐证 “擅自处置” 的核心证据。

更荒诞的是,张某清名下那份所谓的 “合法合同” 漏洞百出:合同显示承包期限为 2009 年 1 月 1 日至 2079 年 12 月 31 日,但落款签订日期却出现 “2008 年” 与 “2009 年” 两个版本,时间矛盾一目了然;而据多位村民证实,2005 年前后村集体处置山林时,普遍采用 “手写合同 + 收款收据” 的形式,极少有 “规范打印合同”,张某清这份 “待遇特殊” 的合同,更像是为掩盖违规操作而事后补做的 “虚假凭证”。

(图片由村民提供)

(图片由村民提供)

(图片由村民提供)

维权之路:十余年奔波与基层 “推诿塞责” 的拉锯战

“从 2010 年偶然得知林权被转,我们就没停止过维权,可每一步都像撞在棉花上。” 张某超的家人细数维权历程,满是无奈与疲惫。最初找到村委会时,时任村干部以 “事情过去太久、现任不了解前任情况” 为由推脱;事后向冷集镇相关部门信访,得到的答复是 “需纪律部门介入调查”;镇纪律部门受理后,做了笔录询问,未调取到当年的村小组会议记录、村务账目等关键证据,以 “证据不足” 收场。

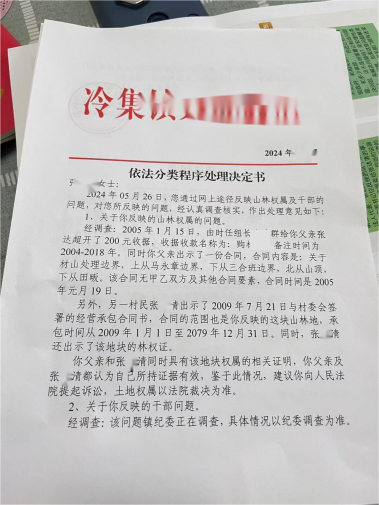

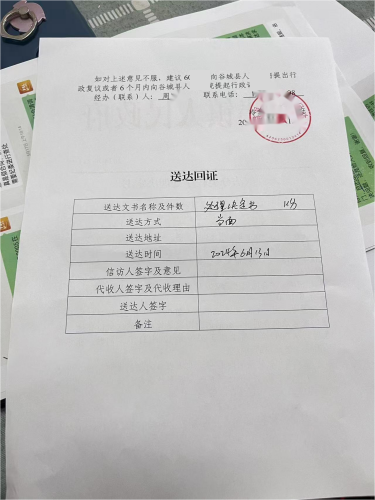

期间,张某超家人曾多次要求与吴某理当面对质,却被镇、村两级以 “避免冲突” 为由阻拦。更令人愤慨的是,吴某理在一次私下接触中竟直言:“镇纪律部门是我的人,有双重保护伞,你们找谁都没用,这事儿就这么定了”,这番狂妄言论进一步印证了村民对 “基层庇护” 的担忧。2024 年,冷集镇相关部门出具《依法分类程序处理决定书》,仅以 “双方均持有相关权属证明” 为由,将纠纷定性为 “民事权属争议”,建议 “通过司法诉讼解决”,对吴某理违规操作、张某清未主张权益等核心事实避而不谈。

更讽刺的是,当张某超家人向 12345 政务服务热线反映问题,要求核查合同真伪与款项去向时,村里不仅提供了与纠纷无关的其他山林合同作为 “佐证”,还试图修改原始村务记录,疑似伪造 “张某超自愿放弃权属” 的虚假材料,被细心的村民当场识破。现任村里工作人员在面对质询时,先是承认吴某理当年出具的收款单据 “属于村里正规凭证”,转头又以 “年代久远、账目未入公账” 为由,否认收到过张某清的承包款,这种前后矛盾的表态,让维权者陷入 “承认事实却不解决问题” 的怪圈。

(图片由村民提供)

核心诉求:还原真相、追责失责、堵塞漏洞

十余年的维权之路,张某超家人的诉求始终明确且坚定,背后是对合法权益的坚守和对基层公正的期盼:

明确权属归属:基于 2005 年村集体决议、收款单据、手写合同及多位村民旁证,结合张某清 “未主张权益、系被动登记” 的录音证据,要求相关部门依法确认大田沟山林的合法权属归张某超所有,撤销 2009 年违规办理的林权登记;

严肃追责问责:对时任村委干部吴某理未经法定程序擅自处置集体资产、侵害村民合法权益的行为,以及镇纪律部门调查流于形式、村委伪造证据、推诿塞责等失职失责行为,要求纪检监察部门依规依纪立案调查,追究相关责任人的责任,涉嫌违法的移交司法机关处理;

完善监管机制:要求冷集镇相关部门牵头,对全镇范围内的林权确权登记情况开展专项排查,重点核查 “无原始合同、款项未入账、登记人与实际权利人不符” 等异常情况;建立村级集体资产交易公示制度、村务账目终身追溯制度,堵塞基层权力寻租和违规操作的漏洞,避免类似纠纷再次发生;

补偿维权损失:要求相关责任方对张某超家人十余年维权过程中产生的交通、误工、律师咨询等各项合理损失予以补偿,让权益受损者不再为基层失责 “买单”。

“我们不是要争一块山,而是要争一个公道。” 张某超家人表示,基层干部的擅自处置让合法权益被侵害,后续的推诿塞责更让人心寒,“如果连白纸黑字的合同、集体认可的事实都不算数,那老百姓的权益还能靠什么保障?”

治理反思:基层失责不能让群众买单

这场持续十余年的山林纠纷,本质上是基层治理失序、权力监督缺位导致的 “人为矛盾”。吴某理的 “擅自处置”,是对村民财产权和集体决策程序的公然漠视;镇、村两级的 “推诿塞责”“模糊处理”,是对行政责任的逃避,将本应由基层部门纠正的行政过错,转化为群众的维权负担;而 “伪造证据”“权力庇护” 等行为,更是严重透支了基层治理的公信力。

在全面推进乡村振兴、强调基层治理精细化的今天,陈山村的案例具有典型警示意义:基层权力的运行必须被置于制度的笼子里,集体资产的处置必须坚守 “公开、公平、公正” 原则,林权确权等涉及群众切身利益的工作必须严格依规依纪,容不得半点 “暗箱操作”。张某超家人的诉求,不仅是为个人权益发声,更是对规范基层权力运行、完善乡村治理机制的呼唤。

目前,张某超家人已正式向谷城县相关部门提起诉讼,请求确认林权归属并撤销违规登记。这场官司的结果,不仅关系到一块山林的权属,更关系到基层治理的公平正义能否落地。期待当地有关部门能正视问题、主动作为,以彻底的调查、公正的处理回应群众诉求,让失职者被追责、权益者得保障、制度漏洞被填补,真正重建群众对基层治理的信任。