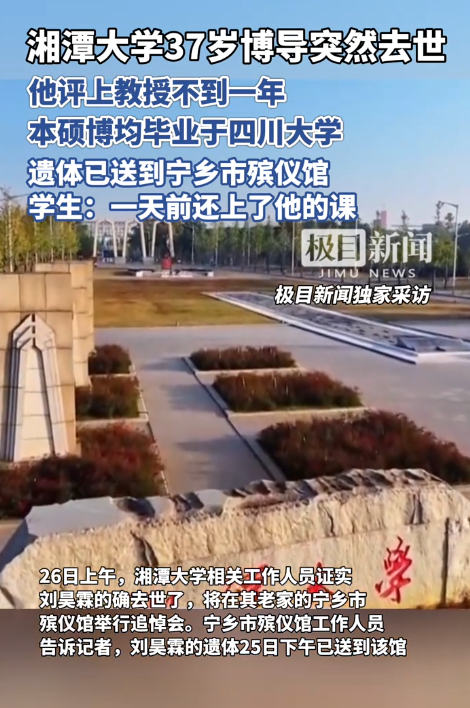

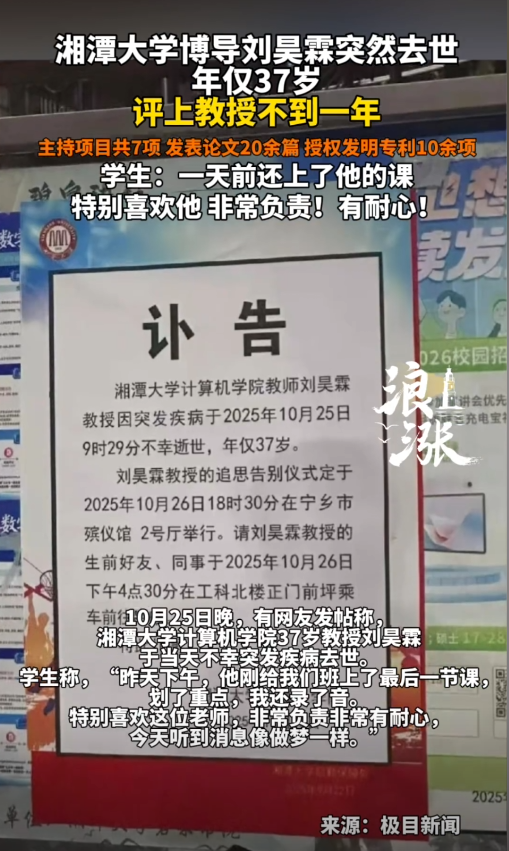

“昨天下午他刚在黑板上圈完 Linux 考点,还笑着说‘期末不难,记牢这些就行’,我录的音还在手机里,今天怎么就没了?”10 月 25 日晚,湘潭大学计算机学院的学生在社交平台上的一句话,让无数人破防 ——37 岁的博士生导师刘昊霖,前一天还站在讲台上给本科生收尾课程,第二天就因突发疾病永远离开了。

这不是什么遥远的 “学术大佬” 故事,而是一个普通老师最真实的遗憾:他的办公室灯还亮过无数个深夜,他的学生还等着跟他讨论论文,他刚获批的国家自然科学基金项目,连启动会都没来得及开……

10 月 24 日下午,湘潭大学第三教学楼的阳光斜斜照进教室,刘昊霖像往常一样,提前 10 分钟就到了。他蹲在讲台边调试投影仪,牛仔裤膝盖处还沾着点粉笔灰,学生们都知道,这是他常年板书留下的 “印记”。

“今天把最后一章讲完,重点我都标在 PPT 上了,你们记不住的话,拍照也行。” 他点开课件,屏幕上的代码注释得清清楚楚,连最容易出错的 “指针问题”,都用红笔圈出来,还举了个 “找快递” 的通俗例子:“就像你们找快递要先看小区再看单元,指针也得一步一步定位。”

课堂间隙有学生问 “老师,期末会不会考很难的算法题?” 他笑着摆手:“放心,不搞为难人的一套,把今天划的重点吃透,都能过。” 谁也没把这话当 “最后叮嘱”,直到第二天上午 9 点 29 分,学校传来消息:刘老师抢救无效,走了。

“我还等着下周一跟他汇报课程设计呢,电脑里还存着他上周批改的论文,批注比我写的正文还多。” 一名研究生在实验室里对着未关闭的屏幕哽咽,鼠标停在 “这里可以优化下数据结构” 的红色批注上,再也等不到回复。

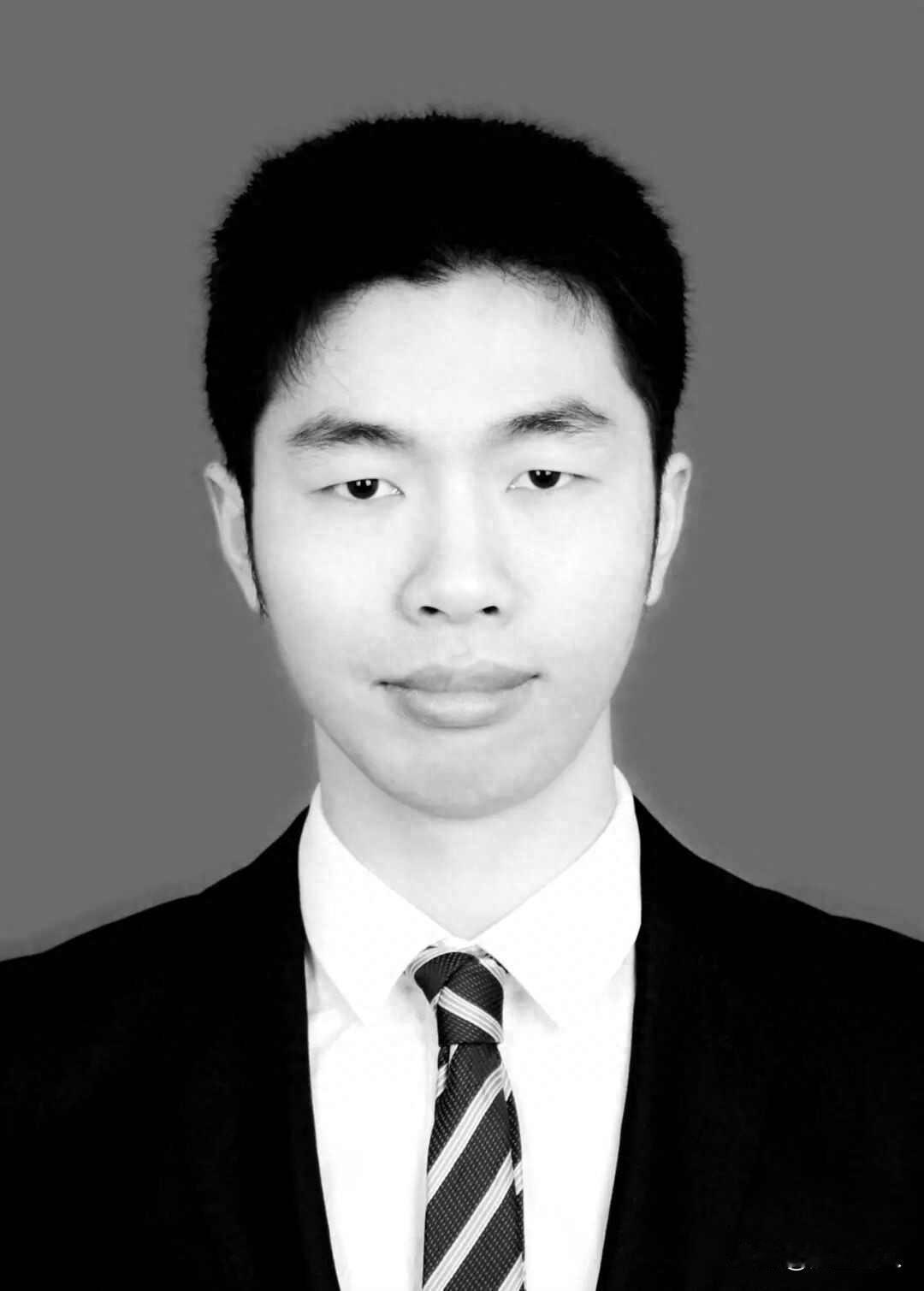

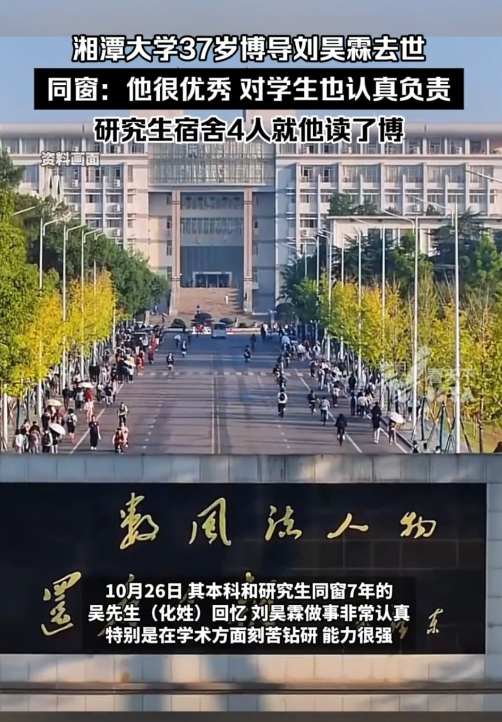

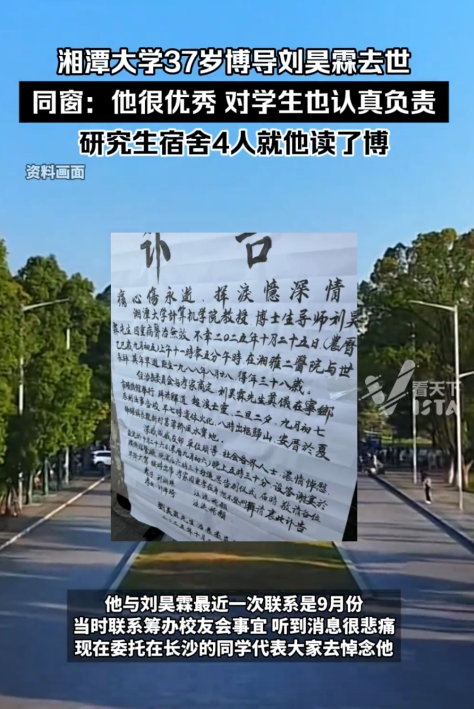

刘昊霖的人生轨迹,藏着太多普通学子的 “奋斗模板”:2006 年考进四川大学计算机专业,2010 年硕博连读,2015 年带着工学博士学位来到湘潭大学任教。34 岁时,他成了学院最年轻的博士生导师之一,同事王教授说:“他评教授那年,材料里的科研成果堆了厚厚一摞,可他从没跟人炫耀过。”

熟悉他的人都知道,刘昊霖的办公室有个 “习惯”—— 灯常常亮到深夜。有次凌晨 2 点,实验室助理小李路过,还看到他坐在电脑前帮学生调试算法模型:“老师说‘这孩子明天要中期答辩,今晚得帮他把 bug 找出来’,桌上还放着没吃完的外卖,是楼下 10 块钱的蛋炒饭。”

他的科研成果从来不是 “闷头搞理论”:主持 7 项国家级项目,包括好几个国家自然科学基金;在 INFOCOM、IEEE TC 这些顶级期刊发了 20 多篇论文,10 余项发明专利里,有 3 项还转化成了企业的实用技术。可他最在意的,从来不是 “头衔”—— 湖南省 “芙蓉青年人才”、智慧网络国际合作基地副主任这些身份,他很少跟学生提,反倒常说 “你们毕业能找到喜欢的工作,比我拿多少项目都开心”。

有个已毕业的学生记得,当年自己选的论文选题太冷门,没人愿意指导,是刘昊霖主动接手:“他陪着我泡了三个月实验室,连参考文献都帮我逐篇核对,有次我加班到晚上 11 点,他还特意给我带了热奶茶,说‘别熬太晚,身体要紧’。” 经他指导的学生,有人拿了 “校长奖”,有人成了互联网公司的技术骨干,可现在,那些还没毕业的 5 个博士生,再也等不到他的 “一对一指导” 了。

刘昊霖的离开,让高校圈里不少人想起一个扎心的数据:35-45 岁,早已成了青年教师的健康高危段。教学要备课、改作业,科研要写项目、发论文,行政上还要管实验室、参与推免工作 —— 刘昊霖 2025 年 9 月还在做研究生招生推免,10 月就猝死在岗位上,连年度考核 “优秀” 的奖状,都没来得及好好收起来。

“他总跟我们说,做科研就像打游戏,得一关一关‘升级’,可谁知道,他的游戏突然就停服了。” 实验室助理小李说,刘昊霖最近总说 “有点累”,可还是坚持每周跟研究生一对一交流,哪怕出差,也会开线上会议跟进进度。有次学生劝他 “老师你别这么拼”,他笑着说 “你们毕业要紧,我多盯点,你们少走点弯路”。

现在湘潭大学计算机学院的官网,已经把刘昊霖的简历页面调成了黑白色,校园公告栏上贴满了学生手写的缅怀卡片:“老师,您划的重点我都背下来了,可您怎么不回来监考了?”“您帮我改的论文,我已经投稿了,等有结果了,我去哪告诉您呀?”

10 月 26 日午后,宁乡市殡仪馆的告别厅开始布置,阳光透过玻璃窗落在挽联上,“杏坛星陨痛失良师,学海舟沉悲别益友” 的字样,被风轻轻吹动。那些他教过的学生、共事过的同事,捧着白菊赶来,没人说什么宏大的话,只反复念叨 “他是个好老师,太可惜了”。

现在学校已经安排了新的导师接手刘昊霖的学生,他的科研项目也会由团队继续推进。博士生小张红着眼眶说:“老师常说‘做研究要踏实,做人要真诚’,我们会把他的项目做完,把他教的东西学好,这才是对他最好的纪念。”

其实我们每个人的学生时代,大概都遇过这样的老师:他可能不显眼,却会提前到教室调设备;他可能没什么 “光环”,却会把你的论文批注得密密麻麻;他可能总说 “不搞为难人的一套”,却在你看不见的地方熬了无数个夜。