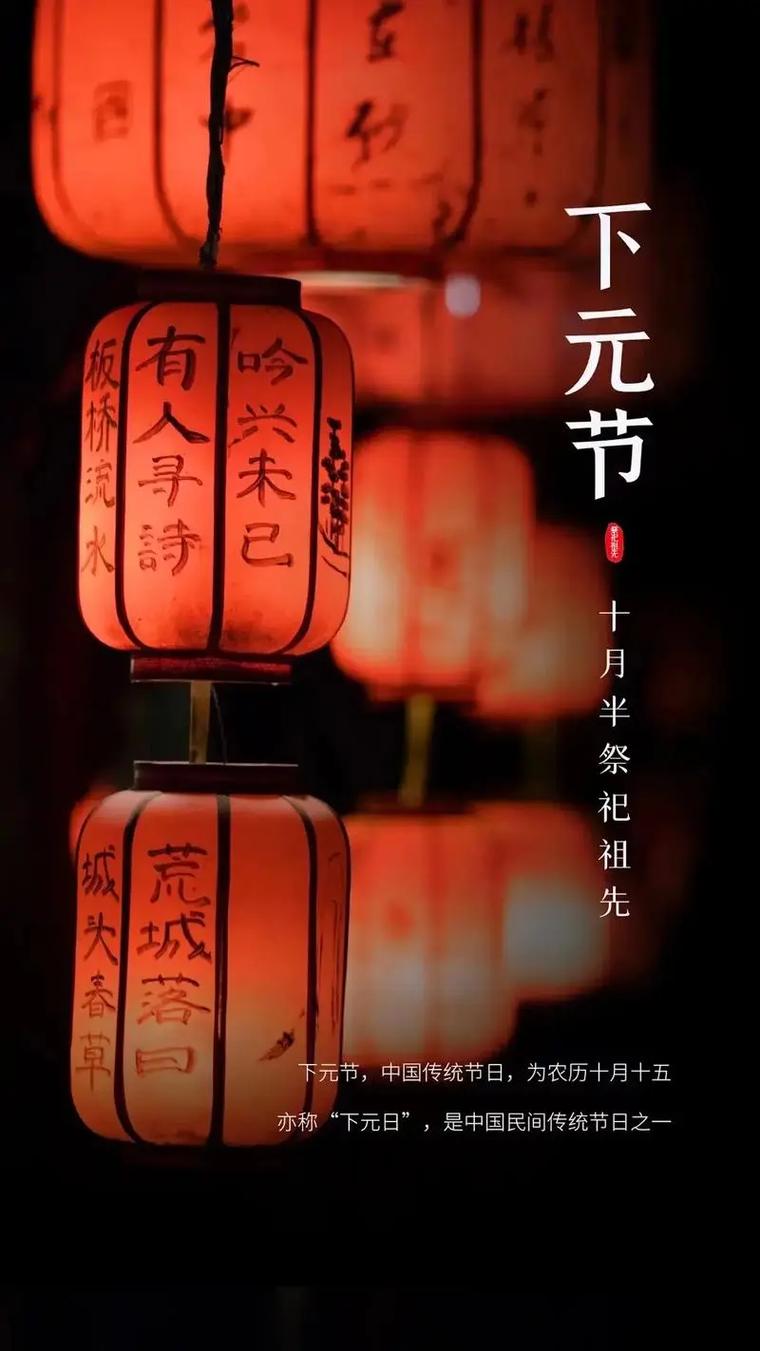

一提三元节,大家先想到正月十五闹元宵、七月十五祭祖先,可十月十五的下元节却越来越少人知晓。

其实这节日在古代地位极高,宋代甚至能放假三天,《续资治通鉴长篇》里明确记载 “下元节宜如上元,并赐休假三日”。

今天就好好说说,这 “水官解厄” 的日子该做些什么。

先得明白下元节的根在哪。

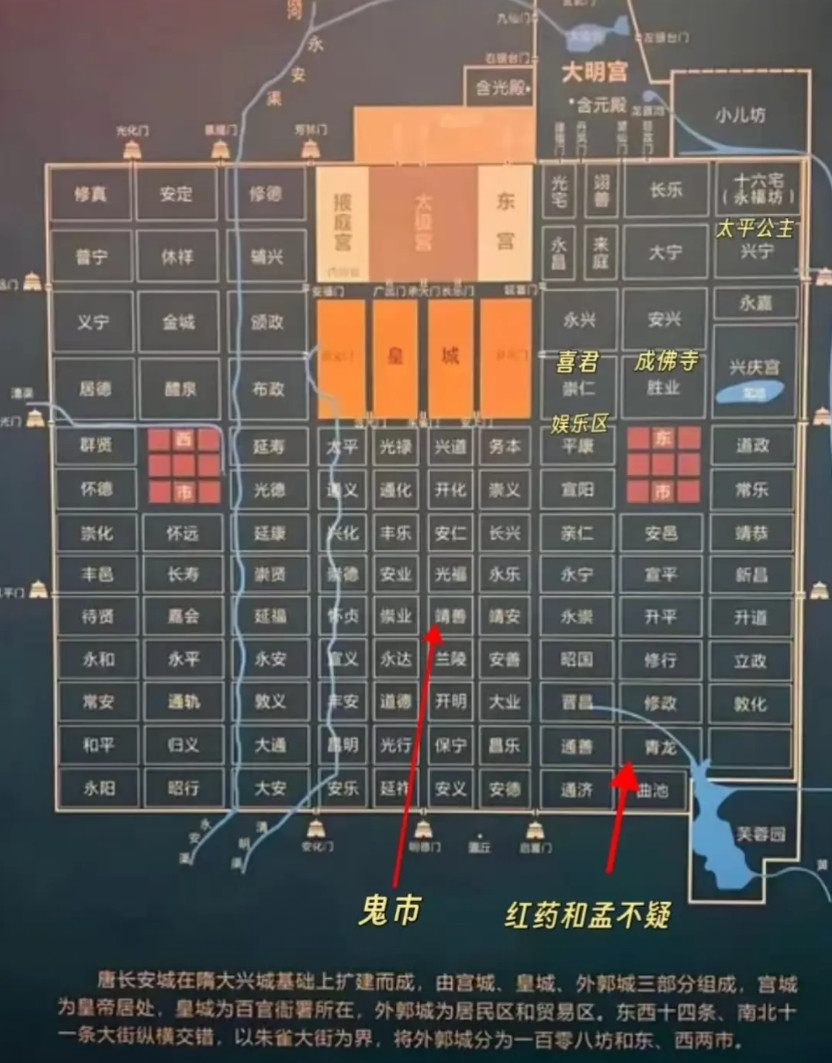

这节日打东汉就有了,和道教三官信仰分不开 ,

天官管赐福(上元)、地官管赦罪(中元)、水官管解厄(下元),十月十五正是水官大帝诞辰。

民间更认水官就是治水的大禹,《太上三官经》里 “水官解厄” 的说法流传了上千年。

古人靠天吃饭,水灾旱灾都是大麻烦,自然把水官看得很重,慢慢就演成了消灾祈福的节日。

最核心的习俗得算祭祀,分着祭祖先和祭神灵两拨。

作为一年最后一个月亮节,月圆之夜祭祖是老规矩。

天津人会备齐荤素菜肴,山东邹县要专门设宴,重庆涪陵更讲究,得剪纸衣焚化给先人。

祭神灵则花样更多:福建莆田人傍晚去田头摆供,插香祭拜水神求庄稼过冬;

河北新河说这是财神归家日,要烧五色纸衣 “贺财神”;台湾基隆还会搭坛棚演戏酬神,办 “谢平安” 祭典。

道观的 “修斋设醮” 仪式也很有看头。

北京白云观会连续诵经三个月,苏州人要请 “三官大帝” 灯笼回家,常州农家更隆重,门口竖天杆挂黄旗,写着 “天地水府”“风调雨顺”,晚上换三盏天灯祭拜。

清代诗人洪亮吉写过 “才过中元又下元,赛神萧鼓巷头喧”,可见当年热闹劲儿。

值得一提的是,铁匠等工匠这天还要祭炉神太上老君,毕竟道教炼丹炉的说法影响太深了。

吃的讲究南北各不相同,但都离不了 “新粮谢天” 的意思。

北方北京人吃 “豆泥骨朵”,就是豆沙包子,这习俗从明代就有了;南方更丰富,江苏武进用新谷做团子 “斋天”,

福建宁化打糍粑送亲友,莆仙地区做麻腐包子,

把麻籽磨糊过滤,掺黄米熬成馅,蒸出来油香细软。潮汕更有特色,蒸 “谷穗果”“箩筐果” 等象形食品,纪念神农大帝,米业界还会办宴席欢庆。

为啥这节日后来淡了?

民国以后道教式微是一方面,更关键的是农耕文明变了。

过去靠水吃饭时,祭水官求平安是刚需,现在水利发达,这层诉求弱了。但南方还保留不少遗存:

温州林家塔村有杨府爷刀轿巡安,把水神祭祀和抗倭记忆结合;香港道教联合会近年还办过 “解厄消灾祈祷盛会”,北京白云观也常参与这类活动。

其实下元节的 “解厄” 内核特适合现代人。

不用非得信教,把 “忏悔罪过” 换成反思过往,“祈福消灾” 变成期盼顺遂,再学古人做点节令吃食、追思先人,传统就活过来了。

毕竟这节日承载的,从来都是对生活的敬畏和对美好的向往,这份情感不该丢。