中国两千余年的文明长河中,文物是承载历史记忆的活化石——商周青铜的雄浑厚重、唐宋书画的飘逸灵动、明清瓷器的细腻温润,每一件珍品都凝结着古人的智慧与匠心。它们不仅是博物馆橱窗里的展品,更是解码历史的钥匙,具有不可估量的学术价值与文化意义。然而,随着科技进步,文物仿造技术也水涨船高,从“一眼假”到“以假乱真”,造假产业链愈发猖獗。黑心商家用3D扫描、激光雕刻等现代技术仿制文物,在市场上鱼目混珠牟取暴利,不仅扰乱了文物市场秩序,更对历史文化造成了隐性伤害。考古专家们常常对着高仿假文物头疼不已,感叹“科技让造假无孔不入”。

但在这片造假迷雾中,却有一件文物始终“独善其身”——它就是被誉为“青铜冶炼巅峰之作”的曾侯乙建鼓底座。这件由八对大龙与数十条小龙缠绕而成的国宝,至今没有一件成功的复制品,即便用当今最先进的科技,也无法破解其铸造奥秘。

在河南洛阳、陕西西安等文物大省的古玩市场,“高仿文物”早已不是新鲜事。上世纪90年代,造假者还在用手工翻模制作假青铜器,纹路模糊、包浆生硬;如今,他们借助CT扫描、3D打印等技术,能精准复刻文物的每一处细节——从青铜器的锈色层次到瓷器的开片纹路,甚至古书画的纸墨老化痕迹,都能模仿得惟妙惟肖。2019年,某拍卖公司曾上拍一件“宋代汝窑洗”,最终以2.8亿元成交,事后却被鉴定为现代仿品,造假者正是利用了纳米材料技术模拟汝窑的“雨过天青色”釉面。

文物鉴定专家马未都曾坦言:“现在的造假技术已经超越了传统眼学鉴定的极限,很多高仿品连碳十四检测都能蒙混过关。”为了应对造假,考古学界不得不引入更精密的检测手段,比如X射线荧光光谱分析、热释光测年等,但这些技术不仅成本高昂,还无法覆盖所有文物类型。更严重的是,假文物的泛滥模糊了历史的真实面貌——当一件“高仿商周青铜器”被当作真品研究时,得出的历史结论往往谬以千里。这种对历史的“篡改”,比单纯的牟利行为更具危害性。

然而,就在造假技术“无孔不入”的当下,曾侯乙建鼓底座却像一道“无法逾越的屏障”,让所有造假者望而却步。不是他们不想复制,而是即便倾尽全力,也无法还原这件文物的万分之一精妙。

1978年5月,中国人民解放军某部在湖北省随县(今随州市)扩建营地。当工程队在一处山坡进行爆破作业时,一声巨响后,地面突然塌陷出一个直径数米的大坑,坑底露出了一层整齐的青石板。带队军官意识到情况特殊,立即停止施工,并向上级汇报。很快,湖北省博物馆的考古队赶到现场。

考古队员用洛阳铲进行勘探后,惊喜地发现:这是一座规模宏大的西周时期诸侯墓,墓坑呈“卜”字形,深约13米,总面积达220平方米。由于古墓早年曾被盗扰,考古队决定进行抢救性发掘。在清理主墓室时,一件造型奇特的青铜器物吸引了所有人的目光——它像一个圆形底座,高54厘米,直径80厘米,表面缠绕着数十条龙纹,龙身镶嵌着翠绿的绿松石,在灯光下熠熠生辉。经考证,这是战国早期曾国国君曾侯乙的陪葬品,名为“曾侯乙建鼓底座”,是用来支撑建鼓(一种古代打击乐器)的基座。

随着发掘的深入,曾侯乙墓共出土文物15404件,包括闻名世界的曾侯乙编钟、青铜尊盘等国宝,但曾侯乙建鼓底座凭借其独一无二的工艺,被单独列为“世博八大国宝”之一,现藏于湖北省博物馆的“曾侯乙墓”展厅,与编钟并列展出。

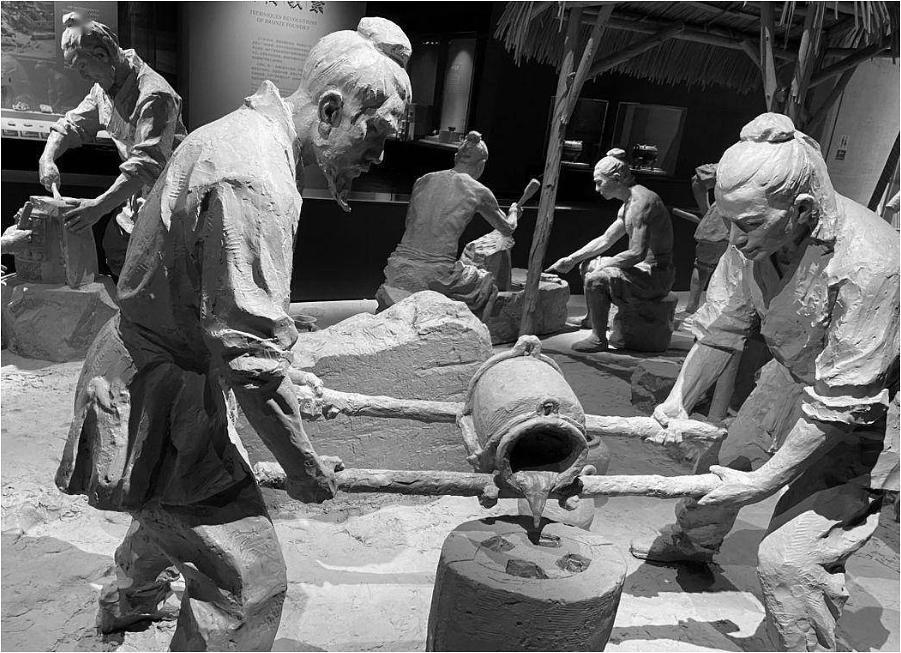

初见曾侯乙建鼓底座,人们最先被其复杂的造型所震撼:底座以八对大龙为主体,每对大龙昂首挺胸,龙身向四周舒展;在大龙之间,又缠绕着数十条小龙,小龙的身体相互纠结、穿插,有的从大龙的鳞片下钻出,有的攀附在大龙的龙角上,似在厮杀争斗,又似在共同向上攀爬。整个底座没有一处平整的表面,全是立体交错的龙身,形成了层层叠叠的镂空效果。

更令人惊叹的是龙身上的绿松石镶嵌——工匠们将绿松石切割成细小的菱形、三角形,严丝合缝地镶嵌在龙身的纹路中,构成了精美的云雷纹、鳞纹。经检测,绿松石的镶嵌误差不超过0.1毫米,在没有现代测量工具的战国时期,这样的精度堪称“逆天”。

考古专家们最初认为,这件底座可能是用“失蜡法”铸造的——失蜡法是古代铸造青铜器的高级工艺,先以蜂蜡制作器物模型,再敷上泥料制成陶范,加热融化蜡模后,将青铜液倒入陶范,冷却后即可得到器物。但当他们用X射线扫描底座内部时,却发现了一个颠覆认知的现象:底座内部的龙身缠绕处没有任何范线(陶范拼接的痕迹),且镂空部位的青铜厚度仅2-3毫米,均匀得如同机器切割。

“如果是失蜡法,这么复杂的镂空结构需要制作数百个蜡模部件,拼接时必然会留下痕迹。”湖北省博物馆研究员张昌平解释道,“但这件底座就像一次性整体铸造而成,龙身的每一个缠绕节点都天衣无缝,我们至今无法想象古人是如何设计出这样的铸造方案的。”

为了破解曾侯乙建鼓底座的铸造之谜,科研人员尝试了多种现代技术。2009年,湖北省博物馆联合清华大学、北京科技大学的专家,启动了“曾侯乙建鼓底座复制项目”。专家们首先用三维激光扫描技术,获取了底座表面10亿个点的坐标数据,构建了精确的数字模型;然后采用“3D打印蜡模+失蜡法”的工艺进行复制。

然而,复制过程困难重重。首先,3D打印的蜡模虽然能还原龙身的外形,但无法再现古代蜂蜡的柔韧性,在制作镂空部位时,蜡模极易断裂;其次,青铜液浇筑时,镂空部位的散热不均,导致铸件出现大量气泡和裂纹;最关键的是,龙身缠绕处的细节无法精准还原——古代工匠在铸造时,会对龙的鳞片、龙须进行手工修刻,这种“手工温度”是机器无法复制的。

2012年,项目组又尝试了“分体铸造+焊接”的方法,将底座分解成20多个部件分别铸造,再用激光焊接技术拼接。但拼接后,龙身的缠绕感荡然无存,原本浑然一体的造型变得生硬割裂,最终这个复制品被判定为“失败品”,未能公开展出。

更令人无奈的是,即便是最先进的显微技术,也无法解释绿松石镶嵌的奥秘。古代工匠如何将坚硬的绿松石切割成如此细小的颗粒?又如何在青铜胎体上精准开槽?这些问题,至今没有答案。北京科技大学冶金与材料史研究所的李延祥教授感叹:“这件文物的工艺水平,已经超越了我们对战国时期青铜铸造技术的认知上限。”

为什么一个小国能拥有如此高超的青铜技术?考古专家推测,曾国可能是周天子分封的“青铜铸造中心”,负责为王室铸造礼器和乐器。曾侯乙建鼓底座作为曾国国君的陪葬品,集中体现了当时最顶尖的工艺水平,是工匠们倾尽全力打造的“传世之作”。

这件文物的存在,也让我们重新审视古代工匠的智慧。在没有计算机辅助设计、没有精密铸造设备的年代,工匠们全凭经验和手感,完成了这样一件“不可能完成的任务”。他们不仅要精通冶金学、力学,还要具备极高的艺术审美——底座上的龙纹不仅是装饰,更是力学结构的一部分,每一条龙的姿态都经过了精密计算,确保底座的稳定性。这种“技术与艺术的完美融合”,正是现代复制技术最欠缺的核心。

![铭文在古代也不是说刻就刻的[6]](http://image.uczzd.cn/1416910133898202475.jpg?id=0)