广袤的河北平原上,四十岁的符存审勒马而立,望着眼前熟悉的战场。风卷起黄沙,拍打在他饱经风霜的脸上。他缓缓抬起右手,抚摸胸前铠甲下的累累伤痕,每一处伤疤都仿佛在无声地诉说着什么。

“将军,敌军已列阵待战。”副将的声音将他从回忆中拉回。

符存审点头,目光如炬。这一刻,他仿佛又回到了二十多年前那个决定命运的午后。

死囚新生

那一年,符存审还叫符存,是陈州宛丘县一个普通农家子弟。他怀揣建功立业的梦想,却因家贫无门,只能在乡里做个游侠儿。

“阿存,州府正在募兵,何不去试试?”同乡少年兴奋地告诉他。

年轻的符存眼中闪过光芒,连夜收拾行装赶往州府。可惜命运弄人,他不仅未能入选,反因与招募官发生冲突,被诬为盗匪同党,判了斩刑。

刑场上,烈日灼烤着土地。十八岁的符存被反绑双手,跪在行刑台上。刽子手的大刀在阳光下闪着冷光。他闭上双眼,等待着生命的终结。

突然,一阵急促的马蹄声由远及近。“刀下留人!”

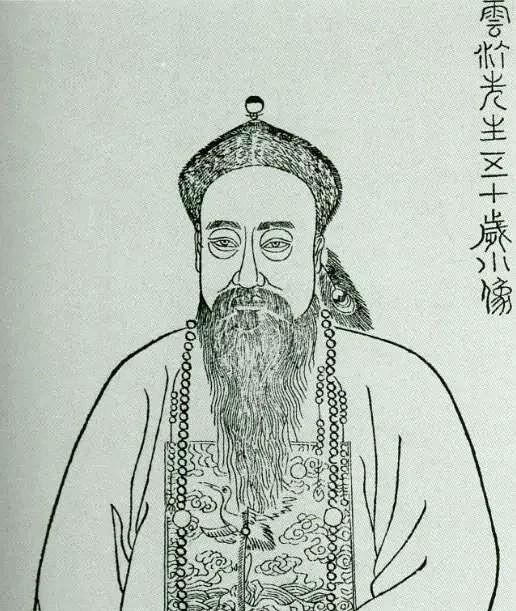

一位路过此地的节度使观察使见他气度不凡,心生怜悯,出面将他保释。从此,符存改名为符存审,意为“存而慎之”,投入李克用帐下,开始了他的军旅生涯。

百战创身

军中初时,符存审只是个无名小卒。但他作战勇猛,又善用智谋,很快在军中崭露头角。

一次与朱温大军的遭遇战中,唐军陷入重围。符存审率五百死士,趁夜突袭敌营,以火攻制造混乱,成功掩护主力突围。那一战,他身中三箭,仍坚持战斗直至黎明。

“将军,箭上有毒,必须剜去腐肉。”军医面色凝重。

符存审额上沁出冷汗,咬住一根木棍,点了点头。没有麻沸散,军医只能生生将他肩头的腐肉剜去。整个过程,符存审汗如雨下,却未发出一声呻吟。

李克用闻之,亲自前来探望,叹道:“吾得存审,如虎添翼也!”

从此,符存审随军南征北战,从一个小小的亲兵逐步晋升为将领。每一场恶战,都在他身上留下了印记。胸前背后的箭瘢刀痕,如同刻在身上的战功簿,记录着一次次生死搏杀。

智勇双全

同光元年,契丹入侵幽州,符存审受命迎敌。时值严冬,唐军兵力不足,形势危急。

“将军,契丹骑兵来去如风,我军多为步卒,难以抗衡啊。”部将忧心忡忡。

符存审凝望远方,忽然心生一计。他命士兵连夜赶制大量草人,给草人穿上军服,手持旗帜,置于阵后。又派小股骑兵不断骚扰敌军。

次日清晨,大雾弥漫。契丹主帅遥望唐军阵后旌旗招展,人影幢幢,以为唐军援兵已至,心生怯意。符存审趁机率精锐直扑敌营,大破契丹。

这一战,他以少胜多,智退强敌,名声大振。然而庆功宴上,他却毫无喜色。

“将军为何不乐?”亲信问道。

符存审抚摸着腰间新添的箭伤,沉声道:“今日之胜,实属侥幸。为将者,岂可每次都指望奇计退敌?”

他比任何人都清楚,战场上的每一道伤痕,都是死里逃生的见证。

箭瘢示子

同光二年,符存审病重。他的九个儿子围坐床前,个个锦衣玉冠,已是朝中新贵。

“父亲,您还有什么教诲?”长子符彦卿轻声问道。

符存审艰难地撑起身子,示意儿子们帮他脱下上衣。当那布满伤痕的躯体显露出来时,儿子们无不震惊——前胸、后背、臂膀,几乎没有一寸完好的皮肤。

“取...取匣中来...”符存审喘息着说。

符彦卿连忙从父亲枕边取过一个木匣。打开一看,里面竟是数十个大小不一的箭头,有些还带着暗褐色的血斑。

“这些...都是为父这些年来,从自己身上取出的箭头...”符存审声音虚弱,却字字清晰,“你等生于富贵,不知父亲起自贫微,历尽百死,方有今日。”

他颤抖着手指,一一抚摸那些箭头:“这一枚,是柏乡之战所中;这一枚,是幽州解围时所受;这最大的,是与契丹血战时所留...”

每说一处伤痕,他就讲述那场战斗的惨烈。儿子们听得泪流满面,方才明白父亲的爵位和荣耀,是用多少次生死搏杀换来的。

“今日示汝等以此,”符存审气息渐弱,“非为炫耀战功,而是要你们记住:符家今日荣华,皆以血肉换来。你等当以国事为重,谨守家风,切莫骄奢淫逸...”

话音未落,他的手已无力垂下。那一枚枚带着血痕的箭头,在烛光下闪着冷硬的光泽,无声地诉说着一个平民到名将的传奇。

尾声

符存审病逝的消息传来,后唐举国哀悼。庄宗李存勖罢朝三日,追赠他为中书令,谥号“忠懿”。

而在符家,那些箭头被永久珍藏。每当家族聚会,符彦卿都会取出木匣,让子孙后代瞻仰。那些沉默的箭头,比任何家训都更有力地传承着符家的精神。

许多年后,符彦卿也成为一代名将,在滹沱河畔与契丹血战。激战中,他身先士卒,臂膀中箭。军医要为他医治,他却摆手拒绝,亲自用匕首剜出箭头。

“昔日父亲忍痛百倍于此,我这点伤算得了什么!”他将染血的箭头收入怀中,“此物当永传符家,使后世子孙不忘先人之志。”

夕阳西下,符彦卿遥望远方,仿佛看见父亲符存审正骑着战马,在万军之中往来驰骋,身上箭瘢如星,在落日余晖中闪闪发光。