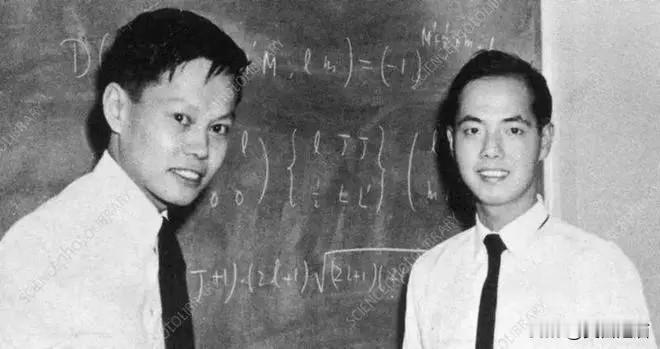

1957年12月10日,35岁的杨振宁和31岁的李政道获得了诺贝尔物理学奖,举世震惊。 1922年10月,杨振宁出生在安徽省合肥县,因头长得特别大,外号被称作“杨大头”。 杨振宁出生时,父亲杨武之正在安徽当时的省会安庆某中学做数学老师,安庆旧名怀宁,杨振宁的“宁”就是这样得来的。 他出生不满周岁时,父亲考取了公费留美出国,并于1928年获得芝加哥大学数学博士学位。 从此,他与身为旧式妇女的母亲罗孟华相依为命。 1928年,归国后的父亲受聘到厦门大学数学系任教,6岁的杨振宁和母亲一起跟随前往。 在厦门,杨振宁开始了正规的学生生活,各门功课都学得很好,特别是对数学和国文的兴趣更大。他常和父母到海边散步,和一般的孩子一样,他也喜欢捡拾沙滩上的贝壳。 父亲注意到杨振宁捡回的贝壳多半是极小的,但却非常精致,感觉他的观察力不同于常人,曾在儿子相片背面充满自信地写道:“振宁似有异禀,吾欲字以伯瑰。” 1929年秋天,父亲应聘到清华大学数学系任教,杨家也举家北迁。此后一直到1937年,杨振宁和父母一起在清华园度过相当平静的童年。 期间,父亲早已发现儿子在数学方面的能力很强,但对其天分的发展,采取了一种顺其自然的态度,并没有给以特别的训练。 1934年夏天,杨振宁在崇德中学念完初一,父亲找到自己在芝加哥大学念书时认识的清华大学著名历史学家雷海宗教授,请他介绍一个人给儿子补一下古文。 于是,雷海宗找了自己的学生丁则良来教杨振宁念《孟子》,这成为杨振宁“终生都大为受用的一件事情”。 1937年抗战开始后,杨武之一家开始了颠沛流离的“南渡”旅程,于第二年的2月到达云南昆明,父亲任教于国立西南联合大学数学系。 同年夏,国民政府教育部宣布了一项措施:所有学生,不需文凭,可按同等学历报考大学。 得此消息,杨振宁随即以高二学历报名参加统一招生考试,准考证号是“统昆字第0008”。最终,只有16岁的他,竟以第二名的出色成绩考入西南联大化学系。 1938年11月底,入学后的杨振宁发现自己对物理学更有兴趣,便申请转到了物理学系。 西南联大名师荟萃,教师阵容非常强大,给他上一年级普通物理课的是擅长实验的物理学家赵忠尧教授,上二年级电磁学课的是著名学者吴有训教授,上力学课的是在广义相对论等方面颇有研究的著名学者周培源教授等。 其中,吴大猷和王竹溪对他的影响最大,引导其走向对称原理和统计力学的研究方向。 1942年,20岁的杨振宁本科毕业,旋即进入本校研究院理科研究所物理学部读研究生。 两年后,他以优异成绩获得了硕士学位,并考上了公费留美生,于1945年赴美进芝加哥大学。 1949年,杨振宁进入普林斯顿高等研究院做博士后,开始同李政道合作进行粒子物理的研究工作。 1956年10月1日,他们在美国最权威的《物理评论》上发表《对弱相互作用中宇称守恒的质疑》一文,共同认为在弱相互作用的领域内,宇称并不守恒。 是年底,吴健雄等科学家通过严格试验,证实了这一理论,震惊了整个科学界。 被誉为美国“原子弹之父”的物理学家罗伯特·奥本海默(J. Robert Oppenheimer)在给杨振宁的电文中,兴奋地说道:“终于找到了走出黑屋子的门!” 美国物理学家杰里米·伯恩斯坦(Jeremy Bernstein)则认为这是“战后整个物理学界最令人惊奇而激动的事”,“是科学史上的一个转折点”。 杨振宁对物理学的贡献范围很广,包括粒子物理学、统计力学和凝聚态物理学等。 除了同李政道一起发现宇称不守恒之外,杨振宁还率先与米尔斯(R.L.Mills)提出了“杨—米尔斯规范场”,与巴克斯特(R.Baxter)创立了“杨振宁—巴克斯方程”。 美国物理学家、诺贝尔奖获得者赛格瑞(E.Segre)推崇杨振宁是“全世界几十年来可以算为全才的三个理论物理学家之一”。 1954年春,久病在身的父亲曾赴瑞士看望杨振宁,临行前送给儿子两句话:“每饭勿忘亲爱永,有生应感国恩宏。” 1964年春,在美国生活了19年的杨振宁加入了美国国籍。做出这一决定,他思想上经过了很长时间的犹豫和斗争,入籍后仍耿耿于怀,每当想起父亲的期盼就感到不安。 杨武之对此不能接受,发表声明与之断绝关系,并且到死也没有原谅他,这成为他“一辈子的遗憾”。 1999年1月一个寒冷的冬天,77岁的杨振宁在纽约长岛的石溪理论物理研究所上完了最后一堂课,从此正式退休。 杨振宁选择了叶落归根,回到了儿时生活过的清华园,参与清华大学高等研究中心的工作,致力于搭建中美之间“一座了解和友谊的桥梁”。 2004年底,82岁高龄的杨振宁与28岁的翁帆结婚,轰动一时,也引起了许多人对他的非议。 杨振宁曾说,他听说国内有对他的批评,但是很不幸的是,并没有多少人真正了解他。“当尘埃落定之后”,历史会给予这位当代最伟大的物理学家一个更加公允的评价。