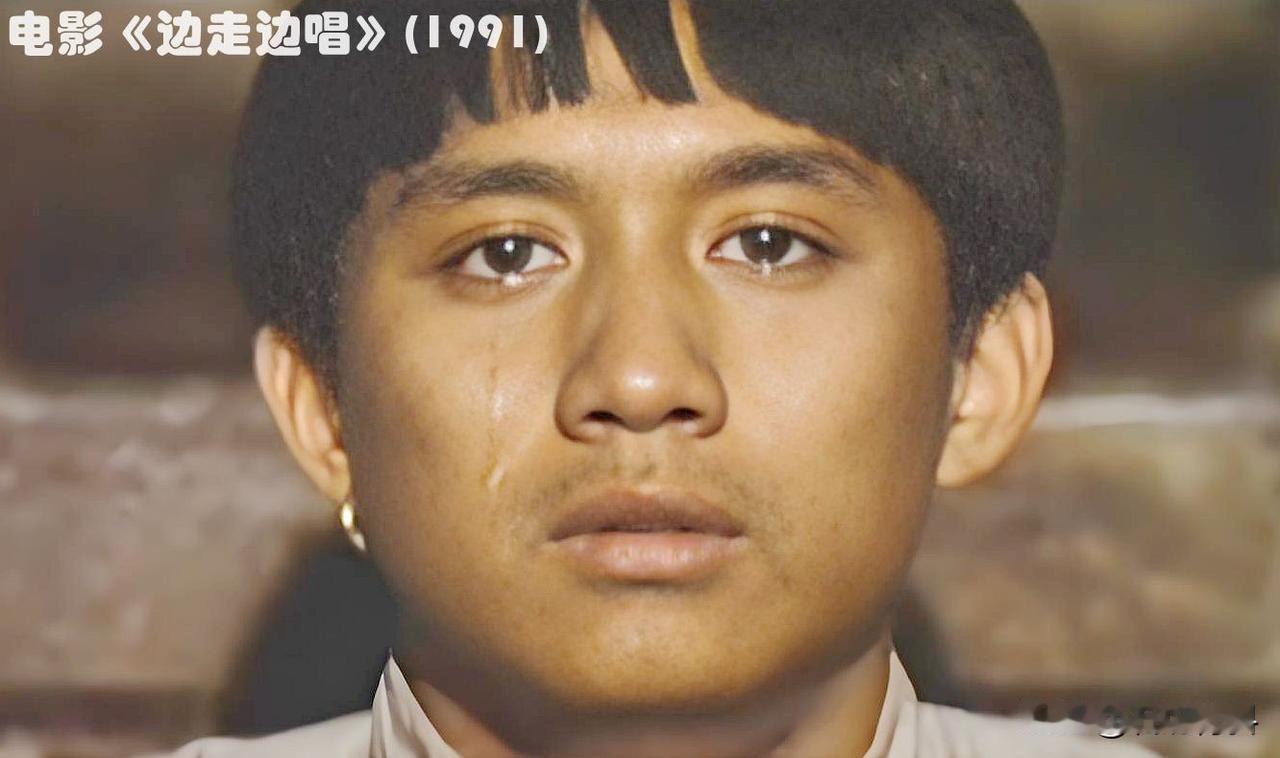

影评人李幼新(后改名-李幼鹦鹉鹌鹑)在出版的一本电影评论的补记中有这样一段文字:“1993年6月初见导演陈凯歌的电影《孩子王》(1987),电影以及担纲的男演员谢园(1959-2020)都很‘好看’。本片很男性肉体美(而且精神美),很……男同志情境。(如果你不喜欢,可怪导演男性沙文!)” 陈凯歌导演的另一部影片《大阅兵》(1986)也被视为展示男性肉体美的惊异之作。 他导演的《边走边唱》(1991)中所出现的小瞎子黄磊的裸镜,似乎更直接地体现着导演的另一种关注。 沿着这种路线行下来,《霸王别姬》(1993)终于借助梨园情谊与同志情谊的混淆不清的暧昧未明,使之成为时代中的悲情主题。 而在他当时出国前拍摄的最后一部电影《孩子王》改编自阿城的同名小说。不知道当时陈凯歌是否注意到了人们对阿城小说的评论。 其中王蒙有一个说法:在阿城的《棋王》(1991)之前,知青小说多是一种大户人家子弟的张惶。 扫地出城,落魄荒野,或者十分惨戚,自怜之状可掬,或者十分壮烈,青春无愧无悔,而阿城显出一种平民子弟式的大度的平静。 《孩子王》比《棋王》好改电影,因为故事性强。但也有难改的一面,就是它更平静。 曾有人担心陈凯歌耐不住这平静。 还是固定镜头、长焦距、散点透视、绘画式构图,无一镜头无设计,主片有30场黄昏、34场晨雾,居然一次不重复。 虽然摄影张艺谋换成了顾长卫,可这片子还是这么拍,还是挡不住浑身往外冒艺术。 不是了《黄土地》那种宣泄,也不是《大阅兵》那样有序,而是在较劲,仿佛自己跟自己较劲。 人们说,与其说谢园塑造了一个老杆,不如说他拷贝了一个陈凯歌。 老杆作为陈凯歌自己的形象,在传达出他对于中国传统文化的反思和批判的意义上表现得相当充分,但老杆作为那一代人的代表形象,远不足阿城的那种大度的平静。 至少在这一点上,陈凯歌的《孩子王》不如阿城的《孩子王》。 这是一部真正引起争议的影片。当时的中国观众因感到异常的沉闷而拒绝接纳。 陈凯歌则把《孩子王》的命运托付给1988年的第41届戛纳电影节。结果《孩子王》在电影节上获得“金闹钟奖”一一最令人厌倦的影片奖。 来自法国的评论说:“与中国文化之间的差距,可以解释这种反应:在中国文化大革命时期在边远农村工作的一名小学教员遇到的儿童教育方面的问题与戛纳影人所关心的问题相差十万八千里”。 这似乎是说西方人不懂中国文化,所以不懂这影片,可这部影片在以中国文化培育熏陶出来的,与影片主人公处于同一时期的中国观众中为什么也得不到普遍的认同呢? 相比当时陈凯歌骄傲的内心是多么“怀才不遇”,此后,他去了美国讲学,去对不懂中国文化的西方人讲述他似乎是很在行的中国文化。一去数年。 直到4年后回来拍摄《边走边唱》引起制片人徐枫的注意,才有了后来的《霸王别姬》。