面对犯错却不愿承认的小学生,沟通时需兼顾 保护自尊、引导反思、建立信任 三个核心,以下是分场景、分角度的具体话术,可根据孩子性格和具体情境灵活调整:

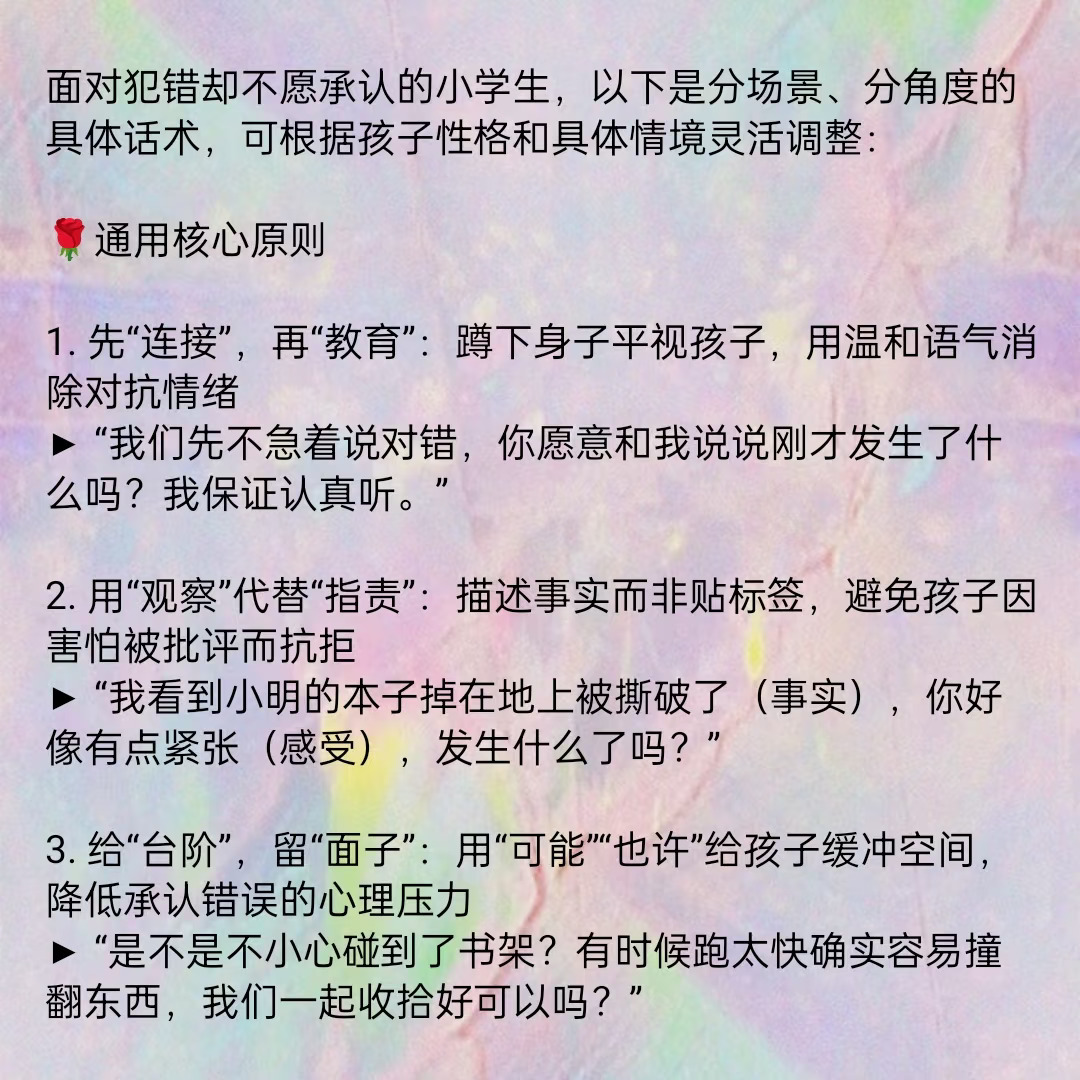

一、通用核心原则

1. 先“连接”,再“教育”:蹲下身子平视孩子,用温和语气消除对抗情绪

▶ “我们先不急着说对错,你愿意和我说说刚才发生了什么吗?我保证认真听。”

2. 用“观察”代替“指责”:描述事实而非贴标签,避免孩子因害怕被批评而抗拒

▶ “我看到小明的本子掉在地上被撕破了(事实),你好像有点紧张(感受),发生什么了吗?”

3. 给“台阶”,留“面子”:用“可能”“也许”给孩子缓冲空间,降低承认错误的心理压力

▶ “是不是不小心碰到了书架?有时候跑太快确实容易撞翻东西,我们一起收拾好可以吗?”

二、分场景针对性话术

场景1:孩子故意犯错(如打人、抢玩具、撒谎)但拒不承认

▶ “共情式引导”:

“你现在不想说,可能是怕我生气对吗?(停顿)其实老师小时候也犯过类似的错,当时也很害怕被批评。但后来发现,说出来反而心里更轻松。你愿意试试吗?”

▶ “假设式提问”:

“如果现在有个小朋友做了和你一样的事,你觉得他怎么做才是勇敢的孩子呢?(等孩子回答)你觉得自己能做到吗?”

场景2:孩子因“怕麻烦”或“爱面子”不愿承认(如弄坏物品、作业没写)

▶ “责任共担”:

“我知道你不是故意弄坏的(先接纳动机),但现在这个杯子没法用了(客观后果)。我们一起想想办法,是你负责告诉妈妈,还是我陪你一起说?你需要我怎么帮你?”

▶ “正向标签强化”:

“你平时是个特别有担当的孩子(贴正向标签),上次主动承认把同学的橡皮弄丢了,大家都觉得你很诚实。这次是不是也想做同样的选择?”

场景3:孩子因“害怕惩罚”而逃避(尤其是曾被严厉批评过的孩子)

▶ “消除恐惧”:

“我不会因为你犯错就不喜欢你(强调接纳),但我需要知道真相,这样才能帮你一起解决问题。如果是不小心的,我们可以想办法弥补;如果是故意的,我们也要聊聊怎么避免下次再发生,好吗?”

▶ “有限选择”:

“现在有两个选择:①你告诉我发生了什么,我们一起商量怎么解决;②我们暂时不说,但明天你需要用画画或写字的方式告诉我。你选哪个?”