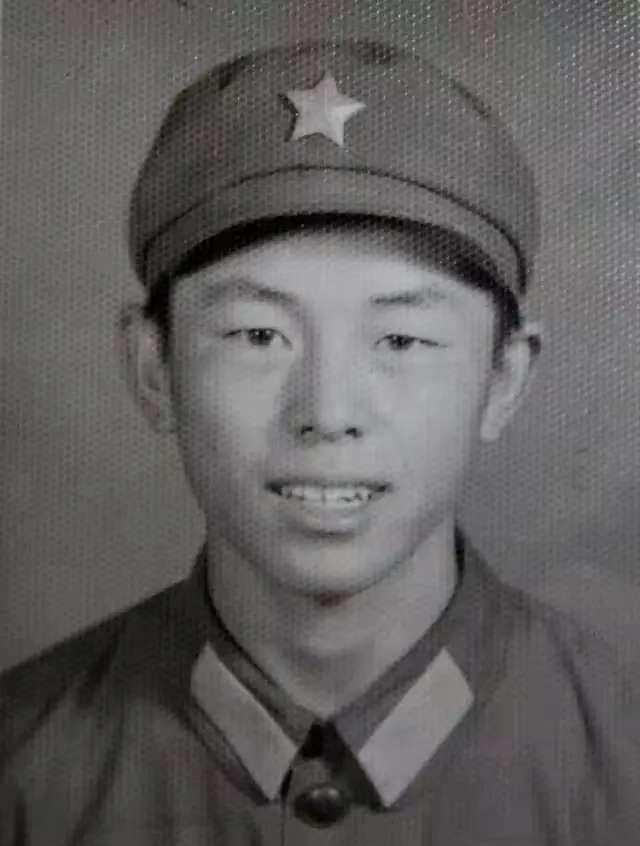

1987年,马占福在南疆战斗中为国捐躯,荣立一等功。战后,部队领导来到他家看望英雄的母亲,但是却找不到人,问邻居才知道,因为生活太过贫困,马占福的母亲正在沿街乞讨! 1987年,20岁的马占福把最后半袋青稞面倒进母亲的粗陶碗,这个满脸风霜的年轻人望着漏风的土坯房,攥着征兵通知的手微微发抖。3天后,他在村口黄泥路上重重磕了三个响头,跟着接兵干部走向山外的世界。 新兵连的晨雾里总有个矮个子在加练,单杠上的茧子磨破又结痂,指导员查夜时常看见炊事班后墙根蹲着个黑影,捧着扫盲课本就着月光认字。 第二年,这个被战友戏称“榆木疙瘩”的青海小伙胸前别上了闪闪发光的优秀士兵奖章。 边境线被炮火撕裂的那天凌晨,马占福所在的突击队像钢钉般楔入敌人阵地。爆破筒在硝烟中传递了7双手,最终落在这个青海汉子怀里。 猫耳洞里的录音机录下了他最后的二十几声“娘”,混着洞顶震落的砂土簌簌作响。当红色信号弹照亮整个山谷时,战友们从他炸毁的第八个火力点废墟里,扒出了半截沾着脑浆的军帽。 庆功宴的酒还没凉透,团政委带着军功章走进化隆县的沟壑纵横。 打听烈士家属的吉普车在黄土坡上转了三整天,最后在县城西关菜市场墙根下,找到了蜷缩在麻袋片里的老太太。卖菜摊主说这老婆子天天来捡烂菜叶,夜里就睡在供销社屋檐下。 原来,马占福父亲早年在修水库时砸断了腰,熬到孩子参军那年就咽了气。乡里按规定发了烈属证,可老太太不识字,揣着红本本继续住着快塌的土房,直到雨季塌了半堵墙,才揣着搪瓷缸一路要饭到县城。 军区大院腾出的家属房里,炊事班端来的羊肉面汤腾着热气,老太太哆嗦着从贴身衣襟掏出个油布包,里面是儿子当兵后寄回来的全部家书,每封都按邮戳日期排得齐整。 随行的宣传干事后来在报告里写:老人用树皮似的手指摩挲着“一等功”证书上的烫金字,眼泪把证书扉页的国徽图案晕染成了水墨画。 第二年清明,新建的烈士陵园里多了块特殊的墓碑。碑文下方刻着青海农民最朴实的纪念——半碗青稞面的图案。 陵园管理处的人说,有个裹着黑头巾的老太太总在清晨出现,把从军区菜地摘的嫩豆角摆在儿子墓前。 县武装部的档案柜最底层,封存着马占福的战场录音带,二十世纪末那场整编中,有战士听见磁带里传出的不是冲锋号,而是连绵不绝的“娘、娘、娘”,像化隆山坳里盘旋的山鸽子在呼唤归巢。 这些带着弹痕的磁带如今躺在军事博物馆展柜里,标签上写着“1987年南疆作战文物”。

飞哥

唉,多好的士兵多好的老百姓呀,过去的中国人都遭了别国老百姓2辈的罪,受了别人2辈的苦,仁了别人无数辈的穷才换回现在的繁荣昌盛、岁月静好,致敬前辈,致敬英雄