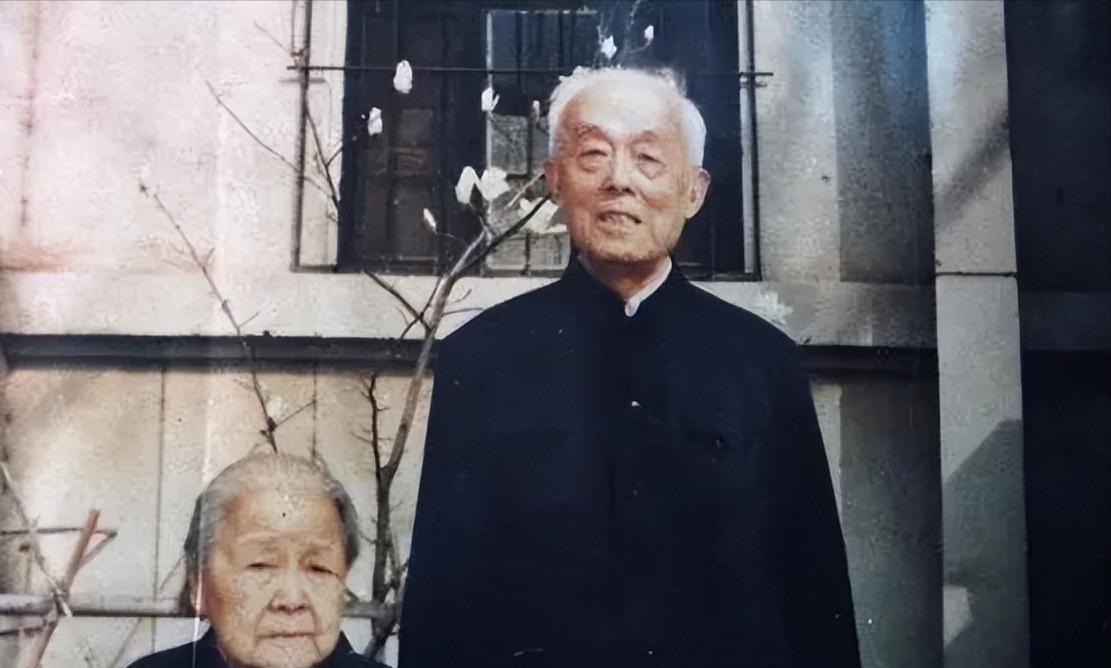

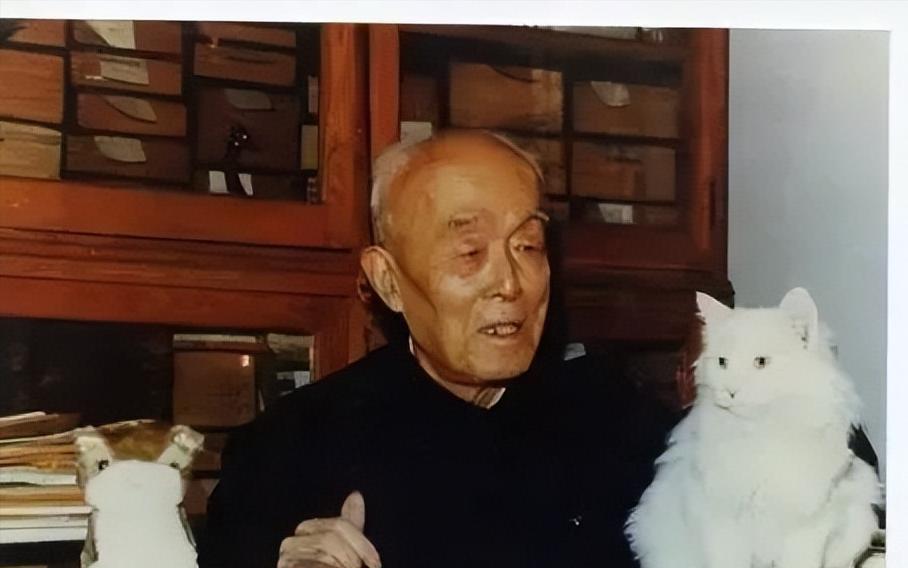

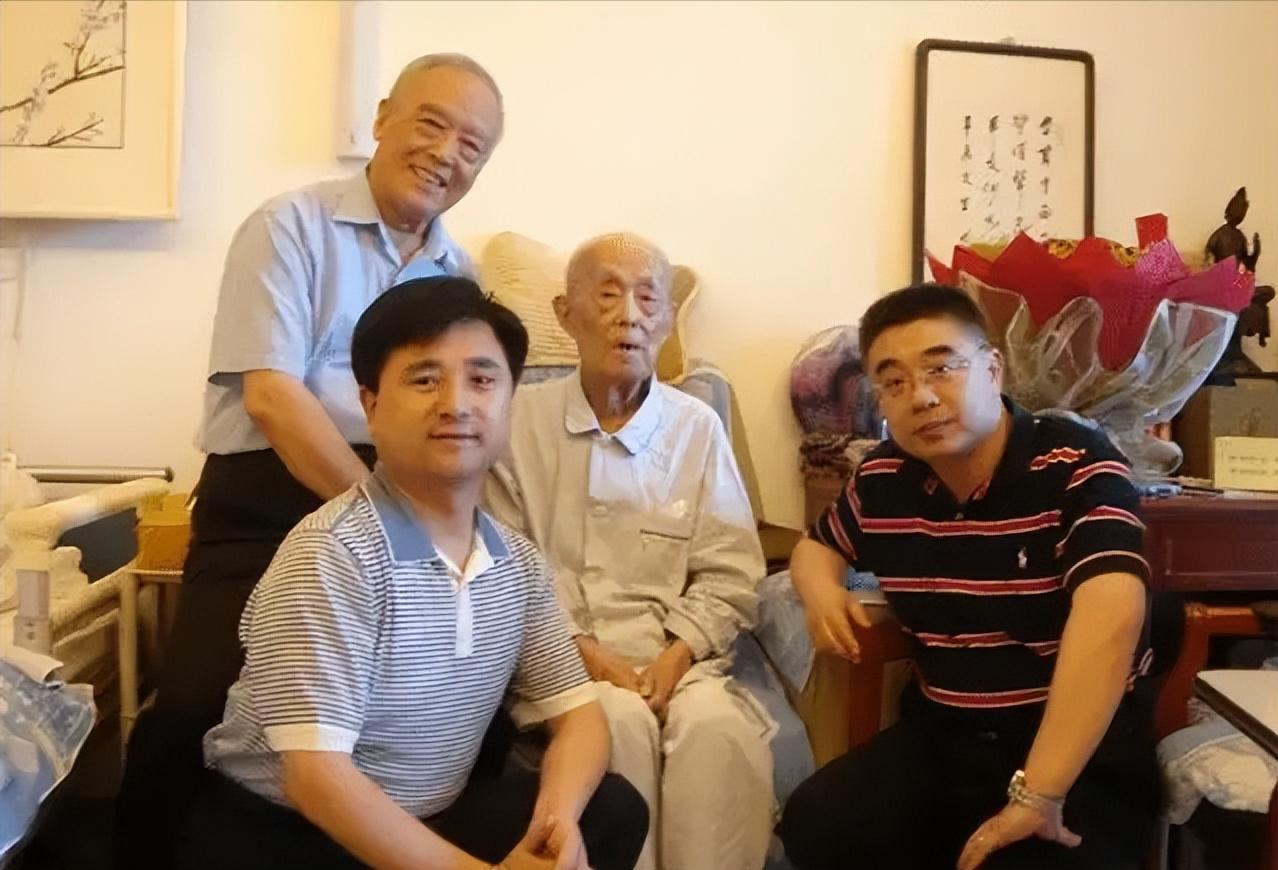

季羡林不只是对待自己的结发妻子苛刻,他和自己子女之间的感情更是十分淡漠。 季羡林的家庭生活在公众眼中总蒙着一层神秘面纱,这位学术泰斗在专业领域成就斐然,但在家庭关系的处理上却展现出截然不同的面貌。 他的人生轨迹从锦衣玉食的童年开始,家中餐桌上顿顿可见的肉食,在当时多数人吃不饱饭的年代显得格外扎眼。 可是,优越的家境并未带来轻松的生活,季家对子女教育近乎严苛的要求,让季羡林自幼便活在家规铸就的牢笼里,每天雷打不动的学习时间,每项功课必须达到的严苛标准。 不可否认的是,在这种高压环境确实锻造出了严谨的治学态度,但也因此埋下隐患。 高考放榜时,季羡林如愿考入清华的消息让家族陷入欢乐的氛围中,正当众人以为他将迎来新篇章时,没曾想传统礼教的阴影悄然笼罩。 他在完成学业后尚未喘口气,就被推入了包办婚姻的旋涡,相亲对象走马灯似的更换,直到婶婶拍板定下彭姓女子,才就此尘埃落定。 他们的婚礼仪式是按照老规矩操办,新人拜天地时的表情却比纸糊的喜字还要僵硬,新婚之夜的新房静得能听见烛花爆裂声。 而这段始于长辈意志的婚姻,从第一天就失去了应有的温度,婚后生活如同按部就班的日程表,夫妻俩相敬如"冰"的状态持续到长子降生,孩子呱呱坠地的啼哭仿佛成了季羡林出走的信号,他很快便踏上赴德留学的航船。 令所有人没有想到的是,在那里他竟收获了爱情,和包办婚姻完全两个概念,在哥廷根大学图书馆邂逅的异国女子,让季羡林初次体会到两情相悦的滋味。 奈何这段持续数年的跨国恋情,最终被道德枷锁生生斩断,北平胡同里的四合院重见游子归来的身影时,距他离家已整整十一载春秋。 在物是人非的家中,妻子成了最熟悉的陌生人,儿子更是连父亲的模样都记不清。 季羡林回国后立即申请调往北京工作,把妻儿留在山东老宅,正是因为这一决定彻底割裂了本就脆弱的亲情纽带,从此鸿雁传书中再没出现过家书。 当儿子考取北京高校试图重建家庭联系时,季羡林的反应出乎意料的决绝,他当着教务同事的面直言:"接你母亲来可以,但我不会与她同住。"被迫北上的彭夫人最终在客厅角落支起行军床。 但令子女心寒的远不止于此,季羡林平时侍弄花草时的专注神情,与听闻女儿离世时的漠然态度形成刺眼对比。 中国社科院研究员在相关传记中提到,这位父亲甚至没放下修剪花枝的剪刀,只是淡淡说了句"知道了",难以想象说这话的真的是一位父亲,与其说是父亲,不如说是陌生人。 彭夫人辞世后,季羡林提出的丧葬费分摊方案,让积压数十年的矛盾轰然爆发,儿子当面痛斥父亲的冷漠,此后十余年间,父子形同陌路的状态持续到季羡林晚年住院,才在多方劝说下出现转机。 跨越半个多世纪的家庭纠葛,让人们看到了另一面,传统礼教与现代思潮的碰撞,个人追求与家庭责任的冲突,都在季羡林的人生轨迹里刻下深深印痕,那些精心栽培的君子兰年年盛开,却始终未能等来真正懂得欣赏它们的家人。 信息来源:季承——《我的父亲季羡林》