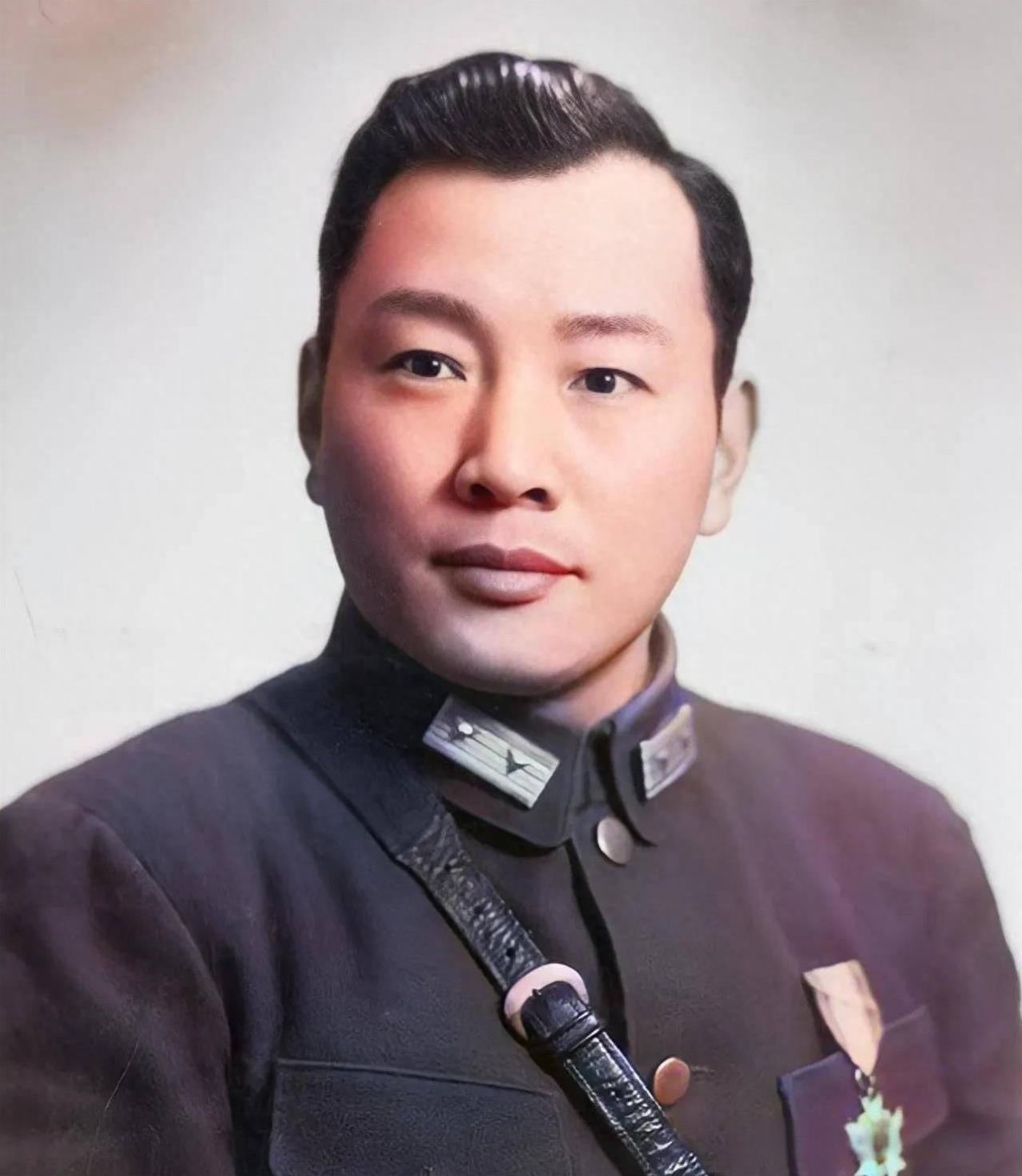

1931年,萧克偶然间看到一个俘虏之后大惊失色,连忙对看守说:“他既然已经被俘虏了,就不必再捆着他了。”俘虏没有说话,只向他投去了感激的眼神。萧克回去之后托人给他送去了一块大洋,“如今,我能为他做的只有这些了。” 1931年的中国,正值国共内战激烈对抗的时期。这一年,红军在多次冲突中获得了临时的胜利,增强了士兵们的士气和信心。在这样的背景下,萧克,一个出身湖南贫苦家庭的年轻军官,已经成为了红军第五师的师长。他的军事才能和领导力受到了同僚的广泛认可。 萧克的成长经历极具戏剧性。他的教育是在国民政府的军事学校开始的,其中包括在黄埔军校的分校接受训练。在那里,他不仅结识了未来的军事同僚,还遇到了影响他一生的教官刘嘉树。刘嘉树,一个严厉但公正的教官,对萧克的军事思想和策略有着深远的影响。 在那个战争的春天,红土地上铺展着泥泞和硝烟的气息。萧克,身着一袭军装,马靴踏过湿滑的道路,脸上的表情坚定而冷静。他正从前线的一场激战回来,临时调往后方处理战俘事宜。萧克的心中虽然对即将见到的战俘名单没有太多期待,但他总有一种预感,这一次的检阅不会像往常那样平淡无奇。 到达战俘营地时,天已经微微亮了。营地被简陋的木栅栏围起,帐篷之间的空地上散落着一些临时搭建的看守台。看守们的目光警惕而冷漠,他们的步伐在泥地上留下深浅不一的痕迹。萧克径直走向主帐篷,帐篷里堆满了各种文书和地图,一盏油灯发出昏黄的光。 萧克接过副手递来的战俘名单,眼神在疲倦中带着几分锐利。他的目光快速扫过那些生硬的文字和数字,直到一个熟悉的名字映入眼帘——刘嘉树。这个名字像一道电闪,使他的手微微颤抖,名单差点从指间滑落。萧克立刻抬头,目光炯炯,命令副手带他去看战俘。 穿过一排排帐篷,刘嘉树被关在一个角落的铁笼里。他的衣服破烂不堪,脸上沾满了灰尘和血迹。当萧克的身影出现在铁笼前时,刘嘉树抬起头,眼神中带着难以言说的复杂情感。看守用铁棍敲打铁笼,发出刺耳的响声,刘嘉树却只是静静地看着萧克,没有任何抗议。 萧克面无表情地观察着这位曾经教导他的老师。他注意到刘嘉树的双手被粗糙的绳索紧紧捆绑,身后的墙壁上满是划痕和污迹,显然这里的环境极其恶劣。他转向一旁的看守,沉声说道:“解开他的绳索。”他的语气不容置疑,那是战场上的指挥官的口吻。 看守显得有些不情愿,他不解地看了萧克一眼,似乎想从萧克冷硬的表情中寻找答案。但最终,在萧克的再次斥责下,看守照做了。当绳索被解开的那一刻,刘嘉树的身体微微颤抖了一下,他慢慢地站了起来,却没有说话,只是深深地看了萧克一眼,那眼神充满了复杂而深沉的情绪。 当萧克再次回头,他的眼睛落在了刘嘉树那略显苍白却坚定的面庞上。即使在肮脏与疲惫的笼罩下,那张面孔仍保留着曾经教室里那位严肃学者的影子。萧克的心中一阵剧烈的挣扎与悲悯,这是一种超越了战争的人性的哀愁。 刘嘉树静静地站立,眼睛没有追随萧克的离去。他的双手虽然被解开,但身体的自由并没有给他带来心灵的解脱。大洋的重量在他手中异常沉重,仿佛承载着两人所有未说出口的话语。 此时,营地中其他战俘的目光也开始投向这里,他们中的许多人同样疲惫而饱经沧桑,眼中充满了对未来的不确定。但在这一刻,他们的表情中多了一丝复杂的羡慕——他们没有像刘嘉树那样,得到一个昔日弟子的温情与尊重。 经过短暂的释放,刘嘉树曾一度回到了战场。但时运不济,再次战败后,他被送往了更远的北京,一个冷漠与政治斗争交织的城市。在那里,他被安置在一个古老的监狱里,窗外是连绵不绝的屋顶和遥远的天际线,而他的生活则被限制在几平米的狭小空间内。 在监狱的日子里,刘嘉树的生活陷入了一种单调与绝望。他的名字和过往的荣耀在战争的浪潮中逐渐被人遗忘,只剩下监狱墙上的阴影和长夜中的寂寞。尽管有时候会收到一些外界的消息,但那些关于战争的进展和政治的变迁对他来说,已经显得遥远而冷漠。 然而,在这样的环境中,刘嘉树偶尔还是会想起那天在战俘营与萧克的那次短暂重逢。那块大洋不仅是物质上的帮助,更是心灵上的慰藉。他把它藏在最隐秘的角落,就像藏着一段尘封的过去和一份未了的师生情。 每当夜深人静,萧克会坐在营地的帐篷中,翻看那些战斗的地图和计划书。他的思绪常常会飘回到那个战俘营的晨曦,到刘嘉树那感激而复杂的眼神。那一刻,战争的残酷与人性的温情交织在一起,成为了他心中难以抹去的烙印。 萧克的生涯虽然与刘嘉树的道路不同,但那份师生之情深植于他的每一次决策和每一场战斗之中。在他的后半生中,每当提起过去的战争和教育,他总是会低声细语地回忆起刘嘉树,仿佛那个老师的身影永远伴随在他的身边,指引着他前行。

用户10xxx02

胡编乱造!