1919年,61岁康有为对18岁张阿翠,一见倾心,于是他带着礼物去张家提亲。没想到一见面,张母就直接问他:你有几房太太? 康有为是第一个在国内提出一夫一妻制的人,他奔走呼吁男女平等,盛赞“一夫一妻制”,可是自己却妻妾成群,处处留情,自诩为“风流圣人”。

他的一生却有六位老婆,其中一个日本人、一个美国人,甚至在他62岁时,还不忘对一个19岁的姑娘一见钟情,最重软磨硬泡把她娶了进门。

康有为的第一任夫人叫张云珠,是他19岁那年娶的,他比张云珠小3岁,这是一桩受父母之命而成的婚姻。

张云珠的父亲张玉樵,和康家素有来往,见康有为少年早慧,气度不凡,张玉樵非常喜欢,便向康家提亲,将女儿张云珠许配给康有为。 女大三,抱金砖,虽然是女方主动要嫁的,可是康家对这个儿媳却是满意的。 张云珠通情达理,温柔贤惠,勤俭持家。可是美中不足的就是她为康有为先后生下四女一男,只有两个女儿存活。

在传统观念里,只有儿子才能为家庭传承香火,康有为也是这样认为的。所以他想继续娶妾,好为他传宗接代。 后来,康有为逃亡海外,张云珠则陪同康母劳连枝住在香港,全心侍奉婆婆,在此期间,对于丈夫找别的女人她也无能为力,谁让她没有儿子呢。

1897年,为了传宗接代,39岁的康有为纳了17岁的梁随觉为妾。

能娶到这么年轻貌美的妻子,康有为很开心。新婚之时,他和她足足在家缠绵了两个月,康有为才启程赴京。忙着组织保国会,变法维新。

梁随觉也追随着丈夫,一路上照顾着丈夫的生活起居,使得康有为能潜心完成著作。

梁随觉为康有为生下了一个儿子和三个女儿,可遗憾的是,命运似乎一直在捉弄康有为,儿子未满月就夭折了。 可是由来只有新人笑,有谁见到旧人哭。

渐渐的,康有为对梁随觉也失去了新鲜感,在51岁那年,他又喜欢上了何旃理。

何旃理的父亲是个美国华侨,经营着一个种植园,育有十个子女,其中最聪颖美丽的是何旃理,又名何金兰。何旃理从未回过中国,但在父亲的影响下,她十分熟悉中国文化,还能歌善舞,通晓多国语言。

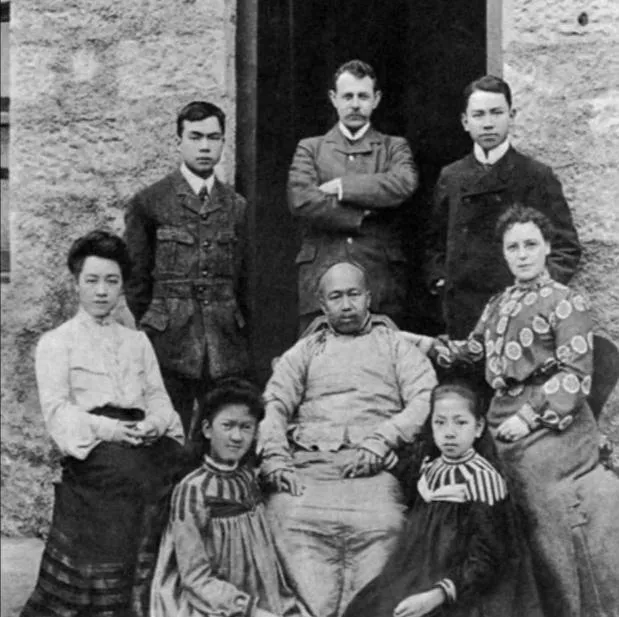

他是在逃亡的途中和何旃理相识相爱的,尽管家人不同意,可是何旃理依然义无反顾地嫁给了康有为。之后,随同康有为周游世界。

她为康有为做翻译,在海外传播康有为的思想。有何旃理辅助来展开“夫人外交”,康有为可谓如虎添翼。

或许是红颜薄命,好日子没过多久,何旃理患了猩红热症,在23岁的时候病逝。

其实在娶了何旃理不久后,康有为就有了他的第四个女人,而且还是个日本人。

1911年6月7日,康有为应学生梁启超之邀从 新加坡移居日本,在这里,他雇佣了一名16岁的神户少女市冈鹤子为佣人。

市冈鹤子是个细眉细眼的姑娘,虽然看起来不那么漂亮,可是因为年轻,让她就像一朵含苞待放的花蕾,惹人怜爱。

两人在长期的相处中,康有为看上了年轻有活力的市冈鹤子,而她也喜欢上了康有为的长者风度。

康有为在回国之前,备了厚礼去市冈鹤子家提亲,市冈鹤子的父母认为康有为家境不错,又有诚意,虽然康有为年长市冈鹤子很多,但他们高兴地同意了这门亲事。

康有为55岁那年,市冈鹤子离开日本来到上海,住进康有为在上海的辛家花园,名正言顺地成为康有为的四太太。

康有为67岁那年,市冈鹤子有了身孕。但是却有传言流出,这个孩子可能是市冈鹤子和康有为长子康同箴的。

流言蜚语显然深深地伤害了市冈鹤子,她提出回国探亲,康有为虽然不愿意,但是也尊重她的选择,只好送她回国。

市冈鹤子回到日本,不久生下一个女儿,取名凌子。只是,她再也没有回康有为身边。

1913年到1914年,康有为的母亲,姐姐,三太太相继去世,为了冲喜,康有为于1915年冬天娶了他们家的丫鬟廖定征为妾,这已经是他的第五个女人了。

1918年,康有为闲游杭州,在西湖边碰到一个妙龄女郎,康有为心动了。

经过多方打听,得知女方叫阿翠,年仅18岁,尚未婚配。康有为赶紧托人登门提亲。

可是张家却不同意,张母直接反问:“你有几房太太?”言外之意,你也不看看自己多大年龄了,还想老牛吃嫩草。

可是有钱能使鬼推磨,康有为不惜重金买动张母的心,再加上媒人巧舌如簧,最终张家答应把女儿嫁给康有为。

1919年5月,61岁的康有为在上海游存庐和张阿翠举行婚礼。

至此,康有为已经娶了六位妻妾。

由于康有为年龄大了,和张阿翠结婚多年都没有生育,她深感愧对康家,康有为也觉得对不起六夫人,最后经商量,张阿翠抱来了出生刚三日的侄女,认领为女儿,改姓康。

1927年,康有为去世。

去世前,他曾为张阿翠留了一箱字画,好让她日后有生活的来源。

康有为的一生可谓多情风流,不过他对每一位太太都真情实意,也算是胜过那些始乱终弃或者喜新厌旧的。