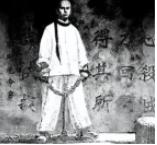

谭嗣同在刑场上被活活砍了30刀才被处死,临行刑前,她的妻子哭着喊道:“我想为你生个孩子!”而谭嗣同听后,则是回答了一句话,令在场的人无不为之动容。 1898年9月28日,北京城的菜市口一片肃杀。这里是清朝著名的刑场,无数罪犯在此结束生命。但今天不同,围观的人群中弥漫着一种异样的气氛。在寂静的刑场上,即将被处决的不是什么凶恶之徒,而是因推动变法维新而获罪的"戊戌六君子"。 谭嗣同与林旭、杨深秀、刘光第、杨锐、康广仁五人一起被押赴刑场,准备英勇就义。谭嗣同年仅33岁,正是壮年,却因为坚持变法救国的信念走向了死亡的尽头。 人群中突然传来一阵撕心裂肺的哭喊声,那是谭嗣同的妻子李闰。她声嘶力竭地喊道:"我想为你生个孩子!"这是一个妻子对丈夫最后的请求,也是希望能留下丈夫的血脉,让谭家不至于断后。 面对妻子的哭喊,谭嗣同却出人意料地拒绝了。"如果孩子一出生就要面对腐朽不堪的世界,不如不生!"他坚定地说,"这样的中国,多一个孩子不是多一个奴隶吗?"这句话如同惊雷,在刑场上回荡,让在场所有人都震惊不已。 就在几天前,9月21日,慈禧太后发动了政变,光绪皇帝被软禁,曾经轰轰烈烈的百日维新运动被彻底粉碎。新政被全部废除,维新派人士遭到大肆搜捕。康有为、梁启超等人逃往国外,而谭嗣同却选择了留下。 9月24日,谭嗣同被捕,四天后就被押送到菜市口处决。与其他维新派人士不同,谭嗣同选择以死明志,他曾对劝他逃走的人说:"各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。"他认为只有以鲜血唤醒沉睡的民众,才能推动中国的变革。 刑场上,谭嗣同面对死亡毫无惧色。在行刑前的最后时刻,他发出了震撼人心的呐喊:"有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!"这句话既表达了他对封建势力的痛恨,也显示了他为变法牺牲的决心。 随着刽子手的刀起刀落,戊戌六君子的生命逐渐消逝。次年,谭嗣同的遗骸被运回湖南浏阳,安葬在城外石山下。虽然百日维新失败了,但谭嗣同的牺牲却成为了中国近代史上一个重要的转折点,他用自己的鲜血为后来的革命者指明了方向。 谭嗣同的成长之路,似乎与他最终的命运截然相反。作为一个官二代,他本该沿着父亲的道路,成为保守体制的受益者。然而,他却成了这个体制最坚决的反对者之一。 1865年,谭嗣同出生在北京一个高官家庭。他的父亲谭继洵官至光禄大夫、湖北巡抚兼署湖广总督,是真正的权贵阶层。幼年时期的谭嗣同经历了一场生死劫难,5岁时他感染了白喉病,昏迷三天三夜。父亲谭继洵本以为儿子将不保,没想到谭嗣同奇迹般地生还了。为纪念这次死而复生的经历,父亲给他改名为"复生"。 10岁时,谭嗣同拜浏阳著名学者欧阳中鹄为师。在欧阳先生的影响下,谭嗣同对王夫之的思想产生了浓厚兴趣,开始接受爱国主义的启蒙。与当时大多数读书人不同,谭嗣同对传统的八股文极为反感,甚至在课本上写下"岂有此理"几个字,展现出不同寻常的叛逆精神。 与此同时,谭嗣同的阅读范围极为广博。他不仅研读中国传统典籍,还广泛接触西方思想。这种中西方思想的碰撞,为他后来参与变法奠定了思想基础。1888年,在著名学者刘人熙的指导下,谭嗣同开始认真研究王夫之等人的著作,同时搜罗阅读介绍西方科学、政治的书籍,丰富自己的知识储备。 1895年中日甲午战争的失败成为谭嗣同思想转变的重要节点。中国战败后签订的《马关条约》让他感到极度忧愤。30岁的谭嗣同在家乡满怀忧国忧民之情,积极提倡新学,呼号变法,并在南台书院设立史学、掌故、舆地等新式课程。 然而,谭嗣同的思想也存在明显的矛盾。1894年,他曾提出将新疆卖与俄国,将西藏卖与英国的想法。他认为这些地方太过偏远,清政府无力守卫,反而成为累赘。卖掉这些地区不仅能获得巨额资金用于变法,还能换取英俄两国的保护。这一想法虽出于救国之心,却显示了他思想上的幼稚与危险。 1896年,谭嗣同入京结识了梁启超、翁同和等人。同年,因为一直没考中功名,父亲为他捐了一个候补知府的官衔。在赴任途中,谭嗣同游历了天津、湖南、湖北等地,亲眼目睹了官场的黑暗与腐败。他感叹道:"非有大本钱,官场万难驻足","固知官场黑暗,而不意金陵为尤甚。" 后来,在湖南巡抚陈宝箴的邀请下,谭嗣同回到湖南帮办新政,创办《湘报》宣传变法理念。1898年,在光绪帝的支持下,维新运动轰轰烈烈地展开,谭嗣同也被授予四品顶戴花翎,参与政事。 然而,百日维新很快因触及既得利益者而遭到强烈反弹。9月14日,光绪皇帝与慈禧太后发生争执,谭嗣同曾夜访法华寺,要求袁世凯起兵包围颐和园。结果袁世凯告密,导致变法彻底失败。