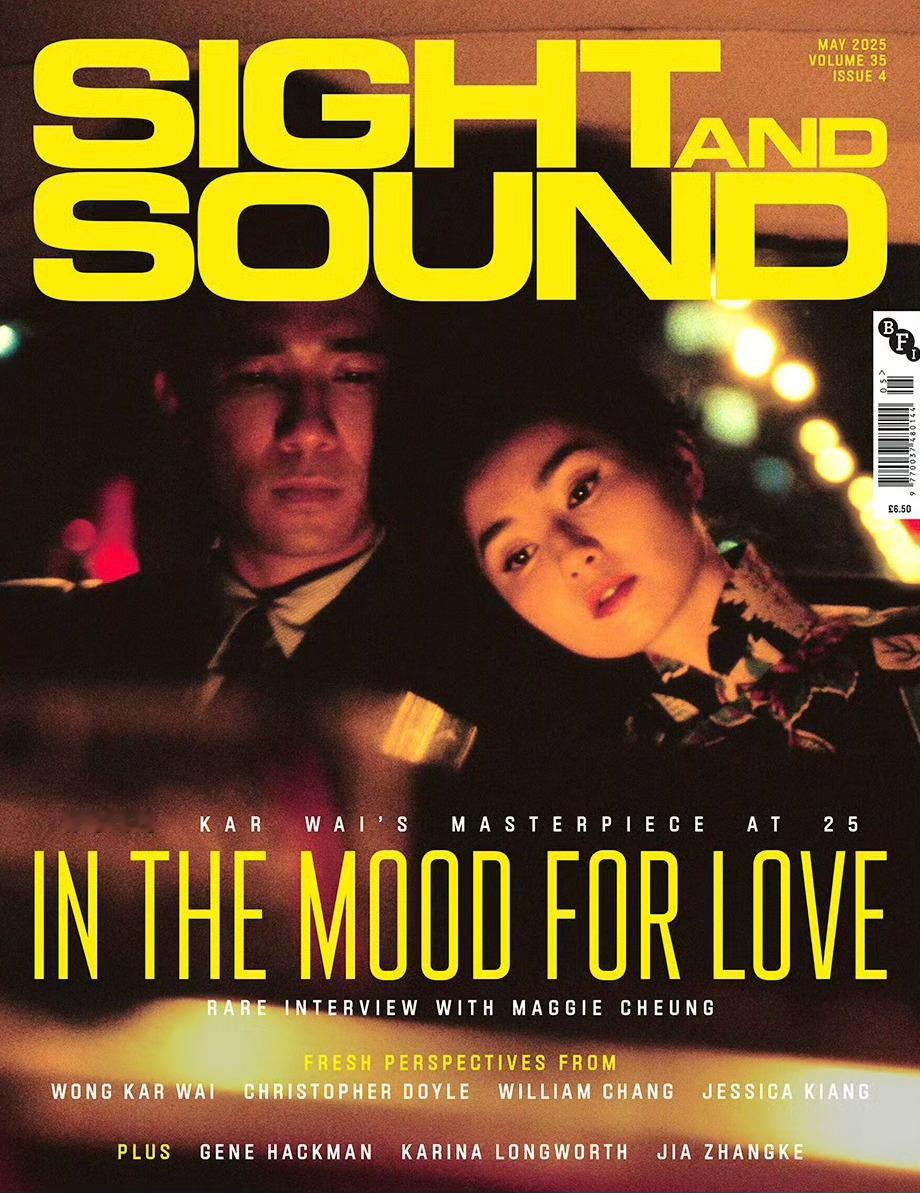

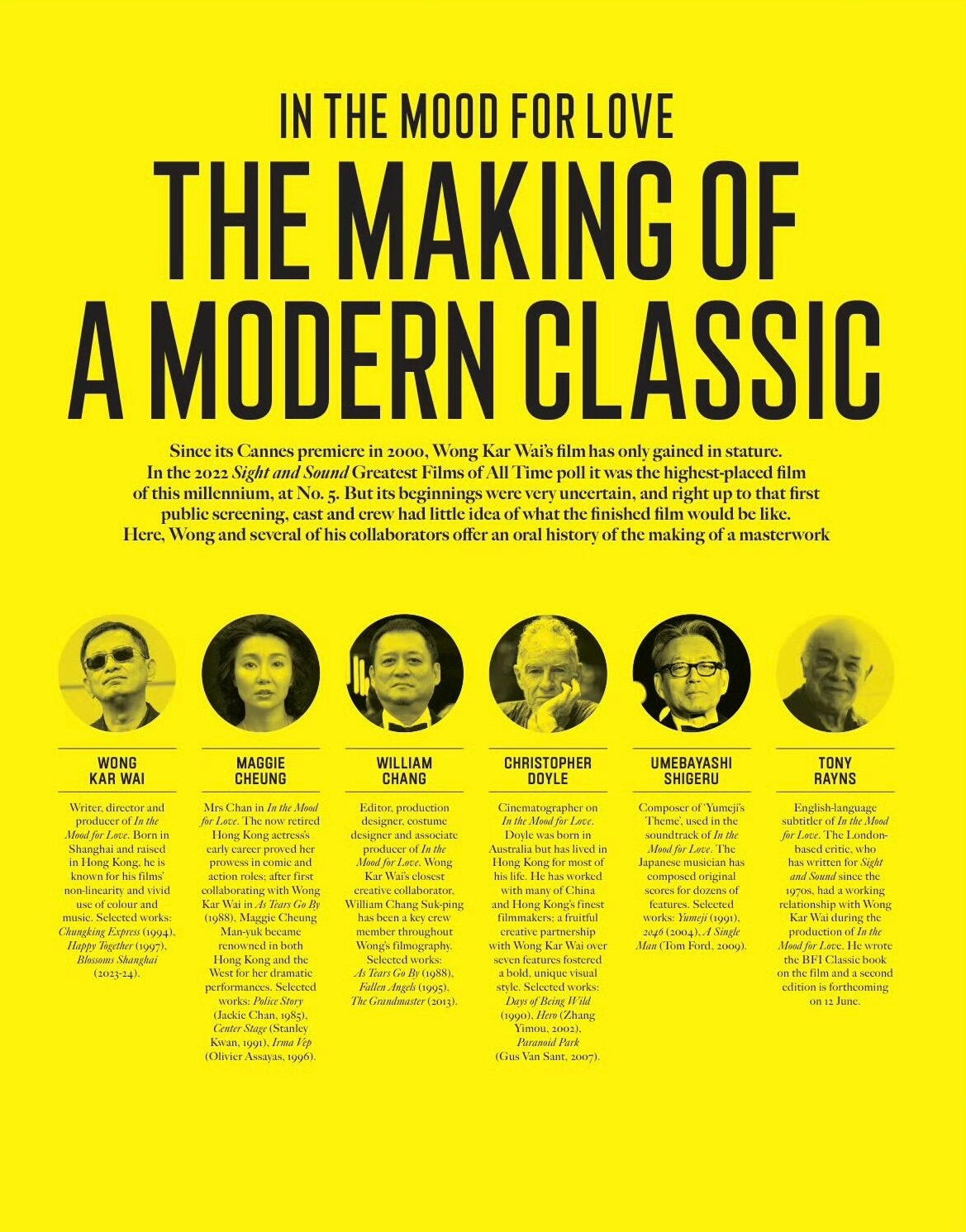

《花样年华》登上了《视与听》五月刊的封面,王家卫、张曼玉、杜可风、张叔平、汤尼·雷恩一起接受了杂志的专访。

张曼玉:「当时《花样年华》连剧本雏形都没有。我正在巴黎,王家卫大清早就来我下榻的酒店共进早餐。自从拍完《东邪西毒》(1994年,我在片中只有寥寥几个镜头),我们就说过要再合作一部完整的电影,但一直没定下来。王家卫问我接下来想演什么。那时我刚看完伯格曼的《接触》,深受触动,就说想演一部关于婚外情的电影。说来也巧,王家卫当时正好在读一本日本的短篇小说集,其中有个故事讲的是两个邻居发生婚外情,经常在公寓楼梯间相遇。我想正是这两个灵感的碰撞,最终催生了《花样年华》。」

汤尼·雷恩:「当时王家卫面临着两个潜在的危机:一是1997年香港回归后未来的不确定性;二是经营一家小型独立制作公司所带来的财务压力,该公司每月的开支巨大。此外,他还试图合理化自己那种随机的,而且非常昂贵的制作方法,这种方法导致他在电影制作过程中不断重新思考和修改剧本。

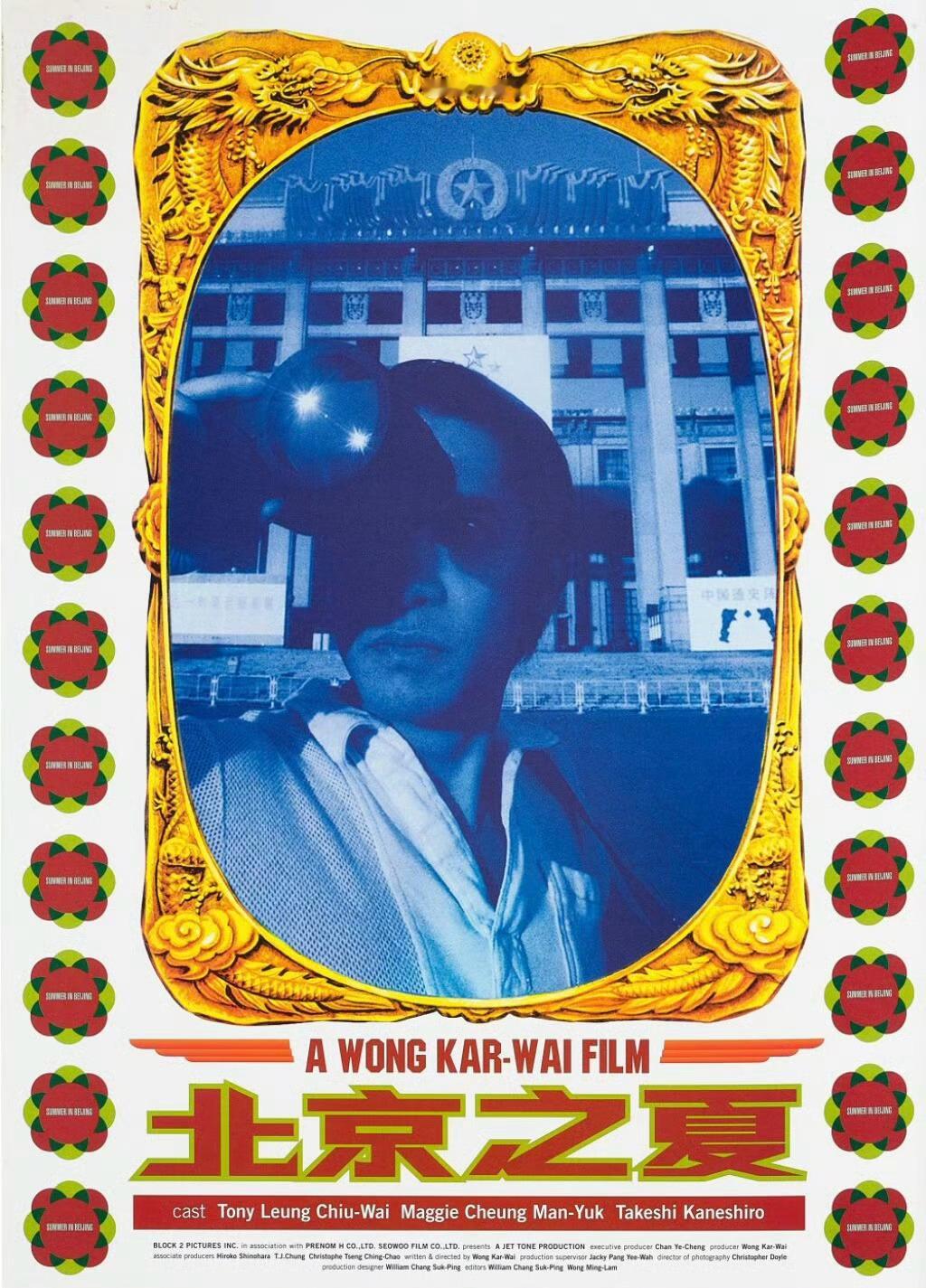

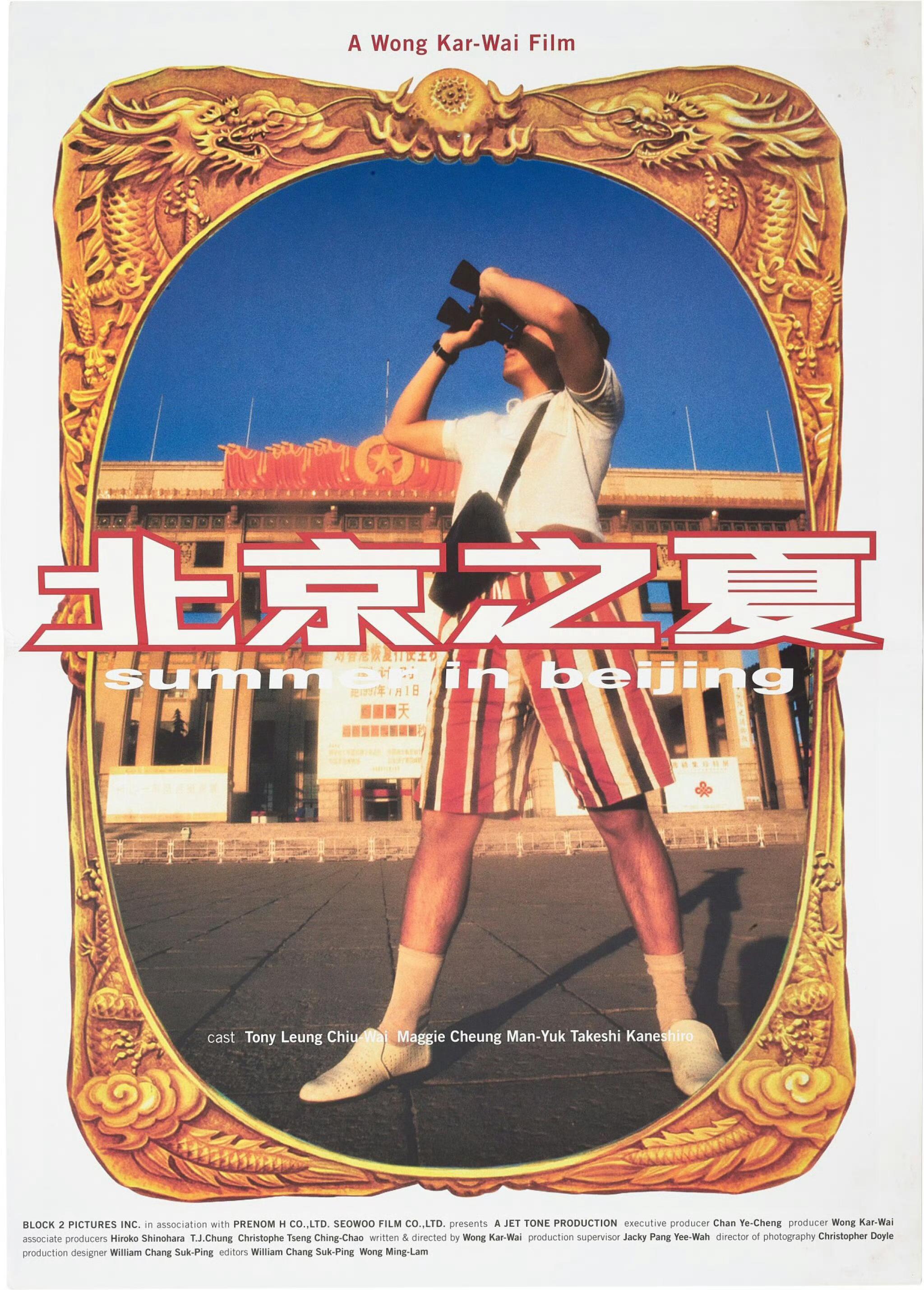

他想出了一个节省成本的主意:连续拍摄两部电影。第一部是一部低成本的浪漫喜剧,基本上是一部双人戏;第二部是一部宏大的科幻奇幻片,其灵感来源于三部19世纪歌剧的情节,并且有来自东亚各地的联合制片投资和客串明星。《花样年华》最初是一部关于美食的喜剧,名为《北京之夏》。」

张叔平:「我们在北京只拍了一点,还设计了一张海报,就这么多了。王家卫没有描述任何东西,他从来都不知道会发生什么。我们只是去了北京,买了些衣服。然后我们就开始拍摄梁朝伟在TianAnMen Square上跑来跑去的场景。」

杜可风:「对王家卫而言,每个灵感都是通往未知之地的船票。但北京不行,因为大家都认识我们,尤其是官方。每个人在街上都能认出王家卫,每个人都能认出梁朝伟。所以想法很有趣,但现实是不可能的。如果要在TianAnMen拍喜剧,我们不是最好的人选,这不是个好主意。」

张曼玉:「尽管那些陈太太和周先生扮演各自配偶的重演场景本不该显得"戏谑",但我却格外享受演绎这些片段,因为确实揭示了角色骨子里俏皮的一面。这些戏中戏为人物增添了层次,证明他们并非只是两个乏味可悲的苦情角色,更让观众得以想象周生与陈太对这段关系的理解,从来就不止于表面。

没有清晰的剧情脉络,这大概是我最大的挫败来源。与此同时,我也逐渐丧失了作为演员的创作快感,无法为陈太太这个角色填充更多细节,因为我永远只能在拍摄当下才知道要拍什么。」

王家卫:「张曼玉是真正的专业演员,她深谙这部电影正在生长蜕变。我曾对她说:我们要拍的不是说出口的台词,而是那些未言明的潜流。正是这种张力,让她的表演如此撼动人心。」

张曼玉:「这就像一场乒乓球博弈,王家卫每次都能找到新方法来激发演员。有时会通过肯定你的优势、强调你作为演员的强项来推动你;有时却会直言上一镜头的糟糕表现,让你信心尽失、辗转难眠,虽然残酷,却能鞭策你不断突破。又或者,他会将你打回原形,重新变回那个最脆弱的自己,这种状态反而契合某些戏份的需求。而你的每一点进步,或是某个镜头中恰到好处的表现,都会激发他为你的角色续写下一场戏。

倘若陈太太这个角色仅停留在纸面上,恐怕会显得相当乏味。但我最终爱上了这个角色的微妙之处,尤其是拍摄过半时,王家卫突然决定将陈太太设定为《阿飞正传》里苏丽珍的延续,这是十年后的同一个女子,剎那间我便理解了她,因为我知晓她情感历程中的种种。这种关联让角色对我而言更具玩味,也为我提供了想象空间:为何她会如此压抑自我。

我们确实重新拍摄了许多场景,所以我有机会在那个时候悄悄加入一些我的想法。而且这也有好处,因为我们有时间去“融入”角色。我认为,如果这部电影是在三个月内完成的,它不会是同样的结果.….在拍摄过程中花费的时间帮助电影呈现出一种悠长的氛围,六十年代的人们比我们现在做事要慢得多。

尽管拍摄过程很艰难,但我觉得剧组和演员们都很享受。我们之间的关系非常紧密,也许我们都能感受到我们正在制作一部相当了不起的作品。王家卫可能是唯一一个没有享受这个过程的人,因为拍摄时间越长,他的压力就越大,他每天要做出许多重大决策,而且我们的预算已经大大超支了。」

时任戛纳电影节主席的吉尔斯·雅各布曾邀请王家卫带着这部尚未完成的作品参加2000年戛纳电影节的竞赛单元首映。剪辑师张叔平在拍摄期间一直同步进行剪辑工作,但此时距离戛纳首映只剩一周时间,他与王家卫必须在这之前完成最终版本。

张叔平:「剪辑过程非常愉快,因为所有镜头都是王家卫亲自拍的,从进房间、对话到离开。但这部影片的本质就是一切尽在不言中,所以我剪辑时尽可能做减法,观众心知肚明,却看不见明说。我删掉了所有多余的台词、动作和镜头。这很特别,但正是影片的特质允许我这么做。我们只用眼神、电话或手势传递情绪。当有人说话时,你看不见对话的另一方,于是留白处便生出无限想象,可见与不可见之间张力暗涌。我不让王家卫进剪辑室,告诉他我删了很多东西,在我看来这样反而更含蓄。我总爱用"韵味"这个词,这样处理,片子反而更有韵味了。

在吴哥窟的最后一场戏我们一直争论周慕云是否应该与苏丽珍见面。我们在吴哥窟拍摄了梁朝伟真正与张曼玉见面的场景,但不知怎么的,我们觉得不把情感表露得太多会更微妙。」

王家卫:「我们险些错过截止期限。带着单声道拷贝抵达戛纳时,意大利发行商勃然大怒,扬言要起诉我。"情欲戏去哪了?"他厉声质问。首映前夜,所有人都认定这将是一场灾难。」

张叔平:「首映前夜,我们为全体剧组成员和演员们安排了一场内部放映。观影结束后,现场一片死寂,所有人都被震住了。或许他们从未想过成片会是这般模样,或许这冲击来得太突然。但对普通观众而言,他们永远无从知晓镜头背后的故事。」

张曼玉:「当时的情形着实诡异,就在戛纳全球首映前几天,我居然还在巴黎补录旁白。初看完成片时,诸多细节令我愕然:场景顺序与我想象的截然不同,大量戏份遭删減也让我倍感失落。

但时至今日,我终于理解并珍视这样的处理。尤其钟意陈太太与儿子独处家中的结尾—让人不禁揣测,这孩子会不会是周先生的骨肉?

王家卫:戛纳让我们领悟到:电影是有生命的,它们会随着观众一同生长。次日清晨媒体场放映后经久不息的掌声,拯救了这部作品。那个曾扬言要起诉我的发行商,此刻正含泪拥抱着我。就在那一刻,我明白这部电影终于找到了它的知音。」

王家卫:「我上次看这部电影还是在中国今年情人节那天的4K修复版首映之前。不过我很少重看它,这有点像不去翻看旧护照上面的印章证明你曾经生活过,但没必要天天去回顾。」

张曼玉:「几年前,香港电影院上映了一个新的4K版本,我和一群朋友一起去看了,纯粹是为了好玩。在那之前,我已经很多年没有再看过这部电影了,因为我并不想在电视上或电脑上看它。我感到非常荣幸,也真正感激,我这辈子曾经当过演员!」

王家卫:「这部电影讲述的是缺席,缺席之物与在场之物同等重要。重复是记忆的运作方式,同一首歌,同一段楼梯,每次重现,意义都已改变。这不是怀旧,这是萦绕不散的魂。这些字幕如同来自平行时空的絮语,不断提醒我们那些未曾踏足的路。」