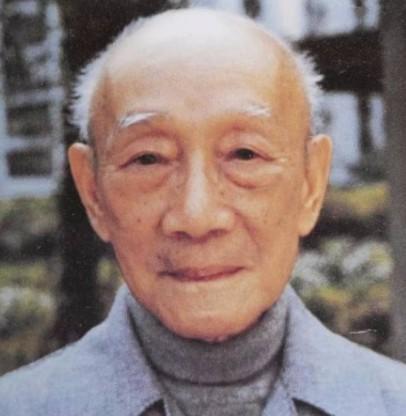

1907年,林风眠母亲被族人抓去“沉塘”,年仅7岁的他抓起菜刀就冲向了人群,大声怒吼道:“谁敢欺负我母亲,我砍死他!” (信息来源:2024-08-12 钱江晚报——晚潮|林风眠:毕生为“中西融合”而“摸索”) 1900年,伴随着连绵阴雨,林风眠出生在广东梅州一个贫瘠的农庄,他的降生,似乎并没给这个家带来多少喜悦,因为先天不足,身体羸弱,那个重男轻女的父亲差点就把他扔了。 就在这千钧一发之际,他那被拐卖来的苗族母亲,一个在家里几乎只被当作“繁衍工具”的女人,却爆发出了惊人的力量,她不顾刚生产完的虚弱,抄起门旁的锉刀,从丈夫手里夺回奄奄一息的儿子,嘶吼道:“这是我儿子,谁敢动他,我和谁拼命!”这一声泣血的呼喊,暂时保住了林风眠的小命,也将母子俩的命运紧紧绑在了一起。 在这个冰冷的家庭里,母亲的爱是林风眠唯一的温暖,她独自扛起抚养的重担,用瘦削的肩膀撑起生活的艰辛,为了让儿子能多些快乐,当她发现小风眠对染坊里五彩斑斓的染料特别着迷时,便毅然选择到染坊做长工。 然而,这份简单纯粹的母爱,却意外地把她推向了深渊,染坊老板因为欣赏母亲的美貌,对母子二人多有照顾,这在那个闭塞的村庄里,竟然就成了“不守妇道”的罪证,于是,愚昧的族人决定对她处以“沉塘”的酷刑。 行刑那天,父亲冷漠地站在一旁,曾经示好的染坊老板也不知所踪,只有村民们狂热的叫嚣声,就在母亲心如死灰,以为生命即将走到尽头时,人群中突然爆发出惊呼,年仅七岁的林风眠,手里拿着一把菜刀,奋不顾身地冲向人群,稚嫩的声音里带着决绝的愤怒:“谁敢欺负我母亲,我砍死他!”这一幕,与当年母亲护着他时的情景,何其相似! 尽管孩子拼死相护,母亲最终还是被逐出了村庄,从此杳无音讯,这生离死别的一幕,成了林风眠心中永远无法抹平的伤痛,也很大程度上塑造了他日后孤僻的性格,绘画,从那时起,就成了他宣泄情感、寄托哀思的唯一途径。 母亲的离去,仿佛带走了林风眠生命中所有的色彩,但也正是这份深不见底的哀伤,催生了他对艺术的执着,15岁那年,他考入梅州中学,遇到了艺术生涯中的第一位贵人,梁伯聪老师。 梁老师面对林风眠的绘画才华深感震撼,竟给他的创作评出了超出满分的120分,并毫不掩饰地表示:"林风眠的艺术造诣,已经胜过了我!"正是这份赏识与悉心栽培,为林风眠日后的艺术发展打下了坚实的基础。 带着对艺术的向往和对母亲无尽的思念,1919年,林风眠远赴法国求学,在欧洲的艺术殿堂里,他像海绵吸水一样吸收着西方现代艺术的养分,从古典到现代,各家所长都成了他艺术探索的基石。 在德国求学岁月里,他偶遇了奥地利裔德国女子罗拉,一名毕业于柏林大学化学专业的知识女性,虽然言语不通,二人却一眼倾心,音乐成为他们交流的桥梁,也悄然渗透进林风眠的艺术创作,为其注入流动的灵性,他们很快步入婚姻殿堂,这段时期可能是林风眠一生中最为温暖与幸福的日子。 可谁知,命运似乎总爱跟他开玩笑,1924年,罗拉因产褥热不幸去世,刚出生的孩子也没能活下来,这突如其来的打击让林风眠悲痛欲绝,他亲手为爱妻雕刻墓碑,那份深沉的忧郁再次笼罩了他的创作。 《摸索》等一系列充满哲思与悲悯情怀的巨幅油画,便诞生于这一时期,在巴黎的万国博览会上,他的艺术天赋引起了北洋政府教育总长蔡元培的关注,蔡元培在观赏他的作品《摸索》后赞不绝口,评价其"技艺精湛,更得其道",并热切邀请他归国施展才华,将他视为中国艺术界的未来之星。 与同期的艺术大师徐悲鸿相较,林风眠所走的艺术变革道路明显更为前卫且带着理想色彩,徐悲鸿倡导借鉴西方现实主义手法来革新国画传统,这一理念在后续的社会演进中获得了主流认同与推崇。 而林风眠呢,则更倾向于引进西方现代主义的精神和自由创作的主张,这使得他的艺术在很长一段时间内都没有被充分理解和接受。 新中国建立后,林风眠的艺术理念与当时流行的审美标准产生裂隙,他被归类为"新派绘画"代表,未获应有关注,最终落寞地告别了凝聚他无限热忱的杭州艺专,晚景中的林风眠流寓香港,而那西湖岸边的旖旎风光与孤山讲学的岁月,却成为他永远魂萦梦系的心灵寄托。 他创作了众多以西湖为主题的画作,从垂柳、石桥到远黛青山,无一不倾注着他对这方水土的深切思念,到了晚年,他的画风愈发豪放不羁,用色也更为大胆浓烈,仿佛要将毕生积压的愤懑与未竟的情思一并倾泻而出,1991年,林风眠在香港与世长辞,享年92岁。 从梅州烟雨中险些被遗弃的孱弱婴儿,到巴黎画坛上崭露头角的青年才俊,从执掌国立艺专的教育先驱,到晚年独居香江的艺术隐者,林风眠的一生,是对艺术的极致追寻,也是与命运的不断抗争,他用画笔勾勒出内心的苦难与光明,将东方的空灵与西方的热烈熔于一炉,开创了中国现代绘画的新纪元。