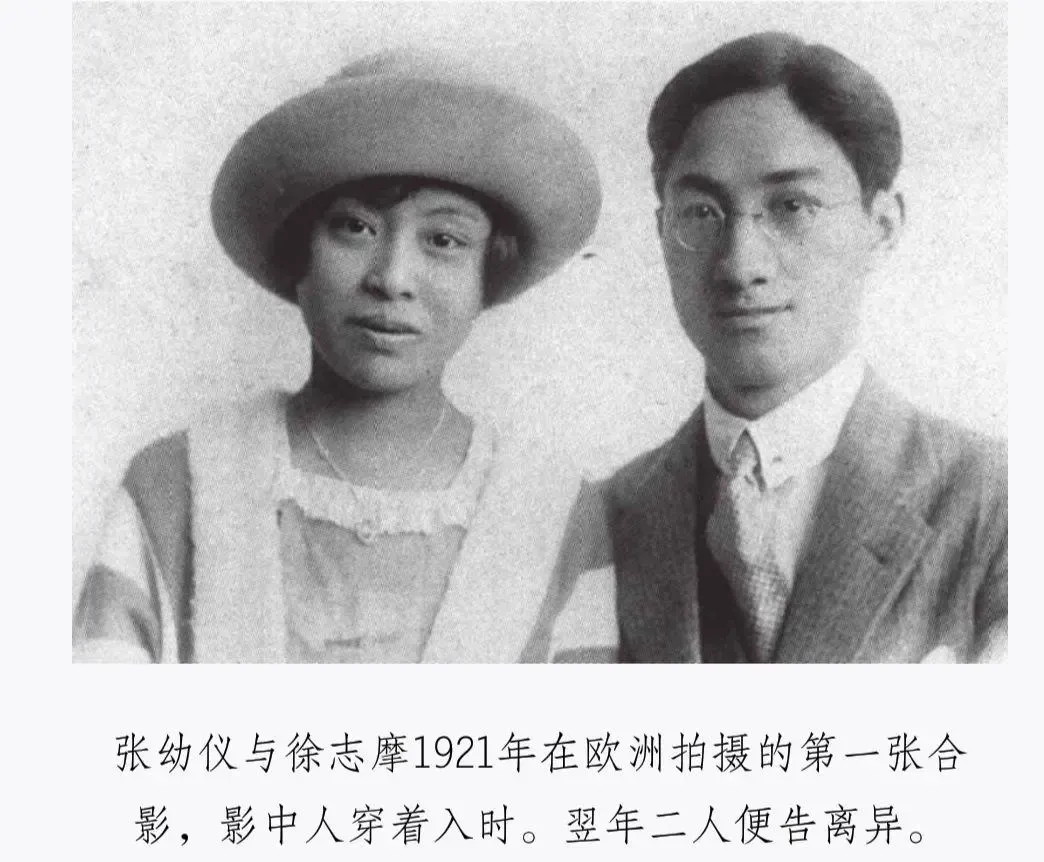

1922年,徐志摩欧洲游学期间,爱上了16岁的林徽因,于是,回家逼张幼仪打胎离婚。张幼仪不同意,并小心翼翼地说:“我听说有人因为打胎而死掉”。没想到徐志摩暴跳如雷:“还有人因为坐火车死掉的呢,难道你看到人家不坐火车了吗?”

无奈之下,张幼仪只能写信向二哥张君劢求助,并在即将临盆之际才辗转去了德国。而在此期间,徐志摩自始至终不管不顾,任由他们母子自生自灭。

后来张幼仪在柏林生下次子徐德生,但刚刚离开医院,身体十分虚弱的她就收到了徐志摩寄来的离婚书。原来,他不是在关心未曾谋面的孩子,只是在催促张幼仪尽早签字离婚。

一同而来的还有金岳霖、吴经熊,他们是被拉来做见证人的。

离婚协议是徐志摩自己写的,一式四份。张幼仪此时对婚姻也心如死灰,她很爽快的在离婚协议上签了字,5000元赡养费她一分也不要。

看着徐志摩避之唯恐不及地逃离张幼仪,不明就里的人还以为她是多么不堪的女 子,可是,恰恰相反,在这段婚姻中,徐志摩才是真正高攀的那个。

张幼仪家世显赫,二哥张嘉森在日本留学时与梁启超结为挚友,回国后担任《时事新报》总编 还是段祺瑞内阁国际政务评议会书记长和冯国璋总统府秘书长。

四哥张公权二十八岁即出任中国银行上海分行副经理,是上海金融界的实力派。

为了让她嫁体面风光的出嫁,家人用心良苦特地派人去欧洲采办嫁妆,光是家具就多得连一节火车车厢都塞不下,后来还是她六哥安排驳船从上海送到海宁硖石。

和徐志摩离婚后,张幼仪随二哥张君劢去了德国,在那里攻读幼儿教育,并积极学习德语和英语。张幼仪在接受教育的同时,她还增长了见识,开阔了眼界。

1925年,她年仅3岁的小儿子彼得,因患腹膜炎,不幸离世。

此时身为父亲的徐志摩,正因与陆小曼的婚外恋闹得满城风雨,而避走欧洲。

接到父母的消息后,徐志摩赶往柏林,也算是送儿子最后一程。

丧子之痛,让张幼仪经历了人生中最灰暗的时刻,但是她并没有一蹶不振。

连徐志摩在写给陆小曼的信中,都这样形容被他抛弃的前妻“如今(幼仪)是一个有志气有胆量的女子……她现在真是‘什么都不怕’”。

后来张幼仪被八弟张禹九接回了上海。

虽然张幼仪已经不是徐家的儿媳妇,但是她的公公徐申如却一直视她为女儿一般,为她在徐家保留了一席之地。并且徐申如恐怕张幼仪在经济上困难,就做主把位于上海的一处房产送给了她。

但是之后,张幼仪又带着长子去北京读书了,在父母去世以后,她又返回了上海。在上海,张幼仪先是在东吴大学教德文,那时她为了不给四哥添麻烦,住到了乡下。

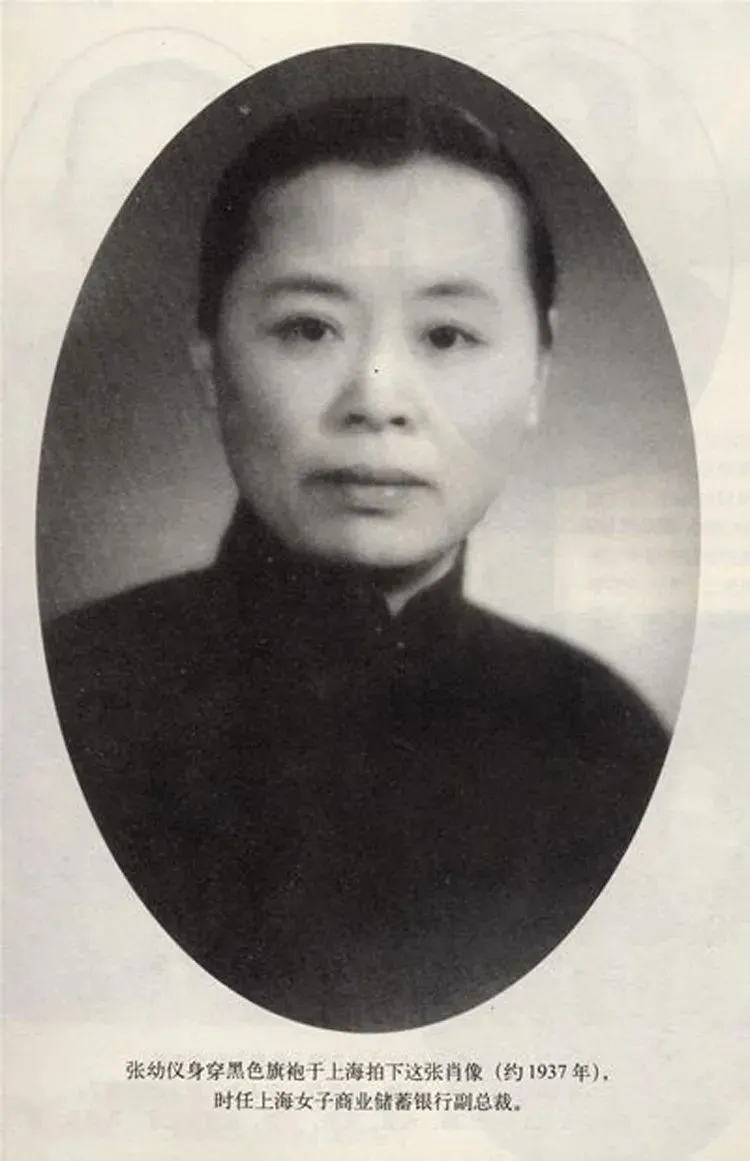

后来在张嘉璈的帮助下,张幼仪被邀请出任了上海女子商业银行的副总裁。不过她很清楚,当时上海女子商业银行的人找到她,就是看中了她的人脉关系。但是张幼仪最后在银行做得风声水起。

后来张幼仪又开了一家叫云裳的服装公司,当时的上海,刚刚兴起旗袍之风,在云裳公司之前,还从未有过量身定制旗袍的时装公司。

那时候,国外出了新的时装款式,不出十天,张幼仪的云裳公司也会在上海为大家展示出来。

1949年,张幼仪从上海搬到香港,经济的破产对她无疑是一个最大的打击,她把四个孙儿送上去纽约的飞机,又独自一人生活,一切又要重新开始。

之后结识了邻居苏纪之。苏纪之年轻时在日本求学,后又奔赴上海行医,最后在香港从事中医的事业,苏纪之也曾有过一段婚姻,离异后只有一个女儿。

有了更深刻的了解之后,张幼仪决定与苏纪之组成一个家庭。

婚前她给在国外的儿子徐积锴去了一封信,因为我是个寡妇,所以理应听从我儿子的话,看看他以为如何。

在儿子的支持之下,张幼仪有了自己新的婚姻生活,她与丈夫苏纪之感情契合,还帮助丈夫开了一个诊所,并帮助他管理财务事宜。

1967年,已经67岁的张幼仪在丈夫苏纪之的陪同之下,曾前往英国康桥与德国柏林的故地再次进行了重游。

1972年,苏纪之病逝。1988年,张幼仪病逝于美国,她的遗体安葬于纽约郊区的一个墓园里,墓碑上刻有4个字——苏张幼仪。

生命的最后,张幼仪彻底是放下了,她总算明白,那个值得她冠夫姓的男人,不是徐志摩,而是苏纪之。“苏张幼仪”,这四个字是张幼仪对自己最好的交代。

正如亦舒所言:“当一个男人不爱这个女子时,她哭闹是错,静默是错,呼吸是错,活着是错,就连死了都是错。”

这句话用来形容徐志摩与张幼仪的婚姻,再合适不过。

张幼仪曾在自传中说“我要为离婚感谢徐志摩。 若不是离婚,我可能永远都没办法找到我自己, 也没办法成长。他使我得到解脱,变成另一个人。”

越晚遇见你,能与你分享的事情就越多,想来也不算太坏。

或许张幼仪与苏纪之的爱情就是如此吧,他们二人在一起之前,都经历过世间沧桑,都经历过不完美的婚姻,但正因为如此,他们才会更加珍惜眼前人,才知道陪伴是最长情的告白。