警惕日本推动的台湾版“颜色革命”在东南亚蔓延

---写在欧洲战场胜利80周年之际,赵盛烨

日本,二战时期狼子野心,妄图吞并东亚南亚。但在中国美国以及各国人民的顽强抵抗下,最终输得一败涂地。时至今日,军国主义亡魂却依然在暗流涌动,它们以日本二战期间殖民各国的移民后代为抓手,以基金会和互联网为依托,大搞颜色革命。

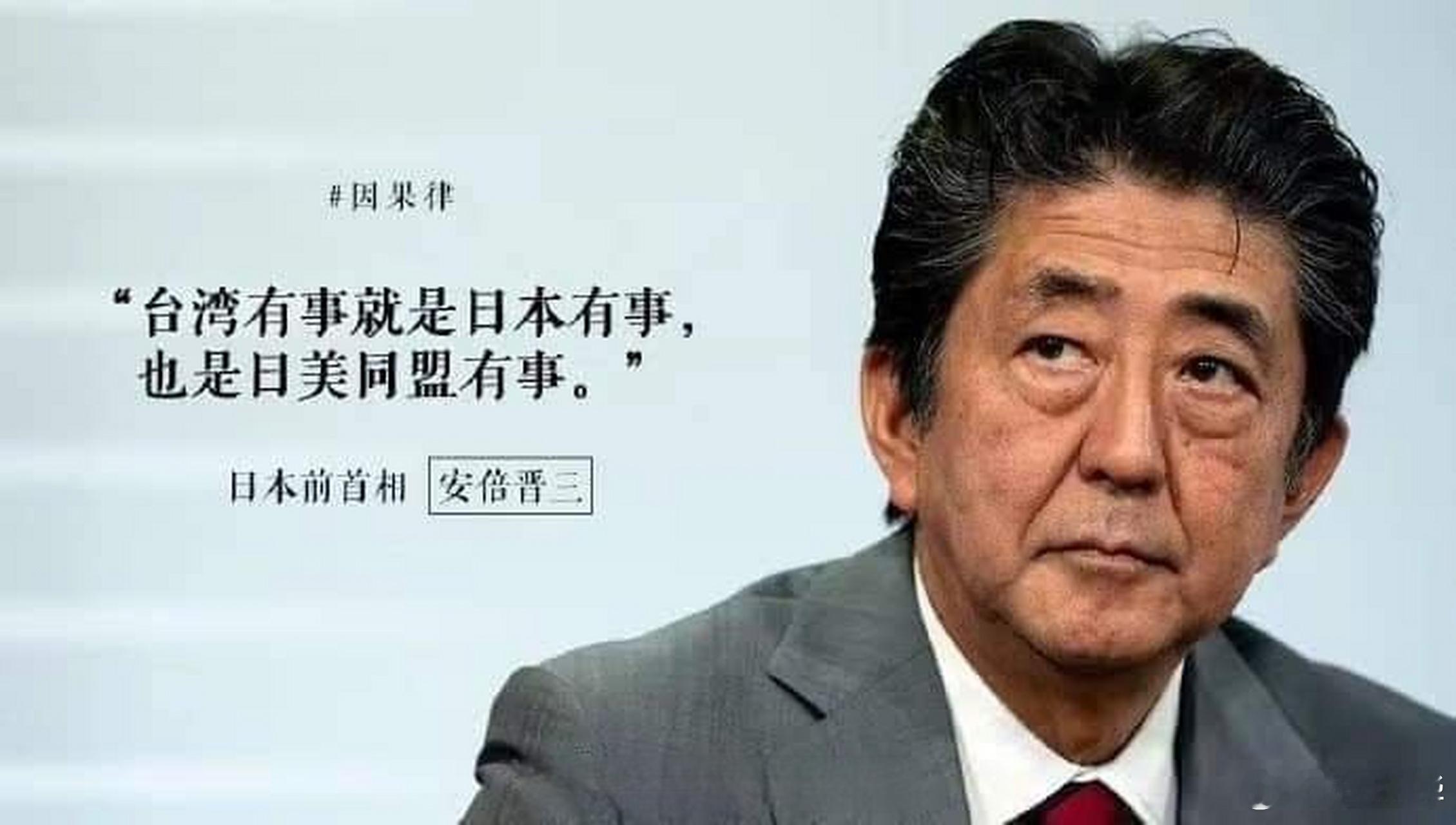

我国台湾省就是典型的例子,也是日本背景发动颜色革命的第一个试验场,民进党推翻国民党不是偶然,是蓄谋已久的,而且从李登辉、陈水扁、蔡英文、赖清德的身份背景来看,其颜色革命是日裔谋划,在日本全力资助下完成的,完全改变了台湾省的政治格局,是台独分裂势力谋划布局的。

而且这不是一个孤立的现象,而是一种被精心打磨、系统布局、悄然推进的“区域性政变工程”。表面上,它披着“自由”、“民主”的轻纱,实则却是冷战思维余孽与地缘政治操盘的又一出翻版戏码。台湾版“颜色革命”的样板工程,正在以“亚洲价值观共鸣”的形式,由日本这个美日联盟中的“战略副手”向整个东南亚地区悄然扩散。

我们需要警惕的,不仅是“颜色革命”的手段本身,更是它的源头与方向——台湾政治光谱中某一类以“天然独”为核心认知的政治势力,正试图以所谓的“台湾经验”去感召、激化、影响那些原本就政局不稳、民族认同感松动的东南亚国家。而这一切的背后,有一个始终若隐若现、但实际操作轨迹清晰的身影——日本。

当1945年日本撤出台湾时,留下了数十万日本移民。这类移民,在东亚、南亚的其他国家和地区,也存在。他们是日本的种子,种子发芽生长,又生产了更多的种子,这些日裔相互勾联,时刻准备为日本而效忠。

一、台湾版“颜革”的生成机制:民主外衣下的舆论操控与政权更替模板

回顾台湾20年来的政治生态嬗变,从2004年“319枪击案”到近几届的“太阳花学运”“反送中声援”等,我们已经可以清晰地勾勒出一条完整的、颜色革命式的政权更替流程:一场危机事件的发生——舆论场的情绪动员——高校与青年的街头行动——国际媒体的大幅放大——政权合法性的被动削弱——外部干涉力量的顺势介入。

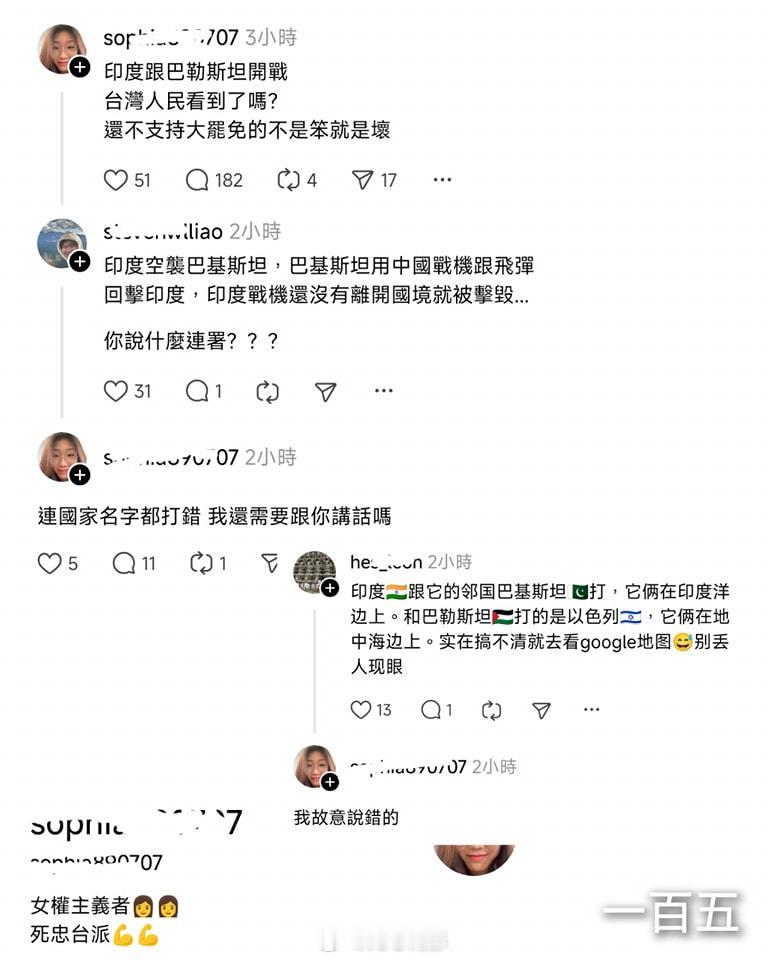

这是“颜色革命”的典型五步曲,只不过在台湾,它被裹上了更本土、更情绪化的外衣,从而更具迷惑性。而这套模板,一旦移植到其他东南亚国家,便成了“台湾式民主改造”的示范样本。最可怕的是,这种“软颠覆”的方式不再需要传统意义上的军队、政变、暗杀,而是靠一场社交媒体风暴、一次青年集会,甚至一段境外资金资助的纪录片,便可撼动一个国家的根基。

二、日本的角色:幕后导演还是桥梁推手?

如果我们把这条从台湾向东南亚输出“颜色政治”的链条拉长,就会发现其中有一个规律性极强的中转站——日本。日本并不亲自下场发动所谓“民主运动”,它更像是一位隐匿在舞台后方的导演,提供资源、培训与话术。早在2014年“太阳花学运”之后,便有大量台湾社运分子赴日“交流”,而类似的交流项目也悄然扩展到了泰国、缅甸、菲律宾,乃至印尼。

不妨看看近期的一些动向:日本对东南亚多国的“民主转型”项目资助激增;NGO组织的跨境人力与资金流动频繁;甚至日本政府机构与所谓“民主基金会”明里暗里资助了一批“社会活动家”的培训与平台搭建。这些迹象都表明,日本并非旁观者,而是主动设计与组织“东南亚颜革网”的中心节点。

这背后,是日本对华战略遏制的延伸,是右翼为军国主义势力招魂。我国台湾省在日本地缘政治战略中向来具有“前沿堡垒”的意义。如今,台湾版“颜色革命”的成功经验,正被日本系统性打包、复制,然后输出到那些与中国关系密切、却政局尚不稳定的东南亚国家。目标显然不是为了民主化,而是借助混乱与内斗,削弱中国的外围环境。

三、东南亚为何成为理想温床?

颜色革命并非无的放矢。它之所以能够成功,一定是依托于特定的社会心理与政治土壤。东南亚的确具备这些条件:

族群复杂,认同松散:如马来西亚、缅甸、印尼等国,长期存在族群对立与统合问题,极易被“民主”“人权”话语激化。

年轻人占比高,信息传播快:互联网普及与社交媒体爆炸式发展,使得舆论操控手段更具穿透力与传播力。

国家治理体系尚不稳定:不少国家仍处于“民主过渡”或“军民权力交替”的敏感期,一旦社会事件引发政治动荡,容易形成“破窗效应”。

外部干预渗透空间大:这些国家的情报与政治系统开放程度高,反制能力薄弱,给了日本、美台等势力足够的运作空间。

从2020年以来,泰国的“青年起义”、缅甸的“军政之争”、甚至菲律宾选举前的舆论风暴,无不透露出一种既熟悉又危险的味道。这些事件虽看似各自独立,实则在“颜色革命”的视角下,有着高度相似的舆论导向、话术结构与操作方式。

四、颜色革命的“台日复合体”:一种文化殖民的新形态

值得深入警惕的是,这种由台湾输出、日本包装的颜色革命,并不仅仅是一场政治战,它更是一种文化殖民的现代化演变。通过媒体、教育、艺术、纪录片乃至网络亚文化,一种带有“天然独”意识形态色彩的“民主价值体系”正在被潜移默化地输入到东南亚青年一代心中。

比如某些网红讲述“台湾的自由之路”,实则暗含对大陆制度的贬损;一些网络纪录片以“人权观察”的名义传播,其实是以剪辑扭曲事实制造抹黑大陆形象的印象;更有甚者,透过音乐、潮流文化、偶像产业来包装一种“自由台湾”的幻象,使东亚南亚不明真相的人们,在不知不觉中将台湾式颜色政治视为一种“现代文明”的标志。

这种“软文化输出”的背后,是台湾本地民进党政府与日本政治右翼的深度合作。前者需要“国际存在感”,后者需要“地区战略制衡”,于是二者一拍即合,共同催生出一个跨国网络:政党—NGO—文化创意机构—青年组织—社交媒体。它不直接发动革命,却能一步步把“颜革”植入东亚南亚青年心中。

五、我们能做什么?东南亚国家与中国的共识与应对之道

面对这场悄然扩散的“台湾版颜革”,我方应当强化与东南亚国家的安全与意识形态协作。我们不是要去干预别国内政,而是要与他们一同识别、防范、应对这类由外部势力推动的“软政变”。

第一,应强化“话语共建”,构建不被西方与台湾话术左右的舆论空间。通过合作媒体平台、文化交流项目与多语言社交内容生产,提升中国话语在东南亚的影响力。

第二,推动反颜色革命的知识普及与舆论教育。通过智库合作、政府间对话等方式,分享中国在防范颜色革命方面的经验与警示。

第三,构建东南亚国家之间的“治理联盟”。颜色革命之所以成功,往往是因治理体系之间缺乏协作。只有建立起区域内部的信息共享、反渗透合作机制,才能真正形成防火墙。

第四,推动青年交流与正确价值引导。不要让“台湾经验”独占年轻人心中的“自由图腾”。我们同样可以提供更具建设性与发展性的现代化愿景,让他们看到“发展即自由,稳定即未来”。

在新的一轮较量中,日本是大本营,中国台湾省是训练场,东亚南亚各国就是前线。对我们而言,台湾不是“样板”,而是警示:台湾不是“亚洲民主奇迹”,而是“颜色革命”后的样板田,台湾没有进步,而是经济全面倒退,居民生活水平全盘下降。今天,我国台湾省已不再是一个简单的地方政治体,而是成为日本与美西方在亚洲推广颜色政治的“区域代理”。我们必须正视这种变局,看清其本质,才能在未来的东南亚博弈中不被动、不盲从。

当“颜色”成为某些人手中的武器时,我们必须用真实与逻辑去揭开其背后的权力游戏。因为,颜色革命从不讲“真理”,它只讲“效忠”——对谁?答案显而易见。