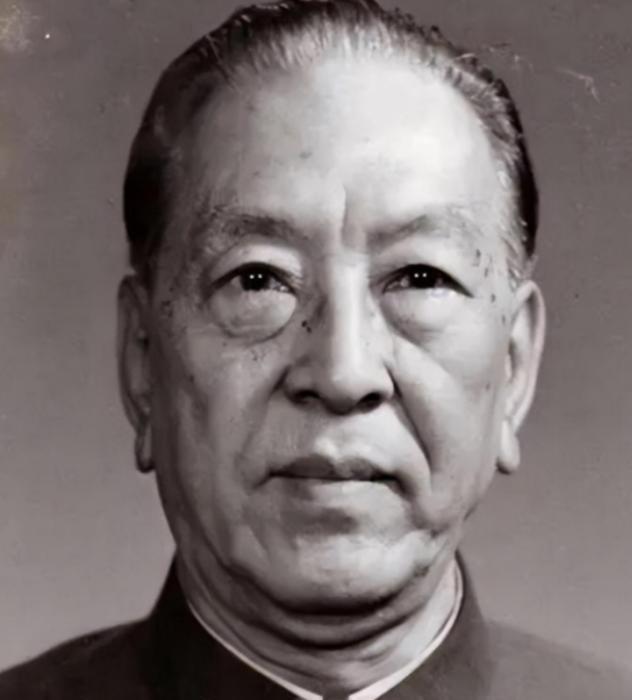

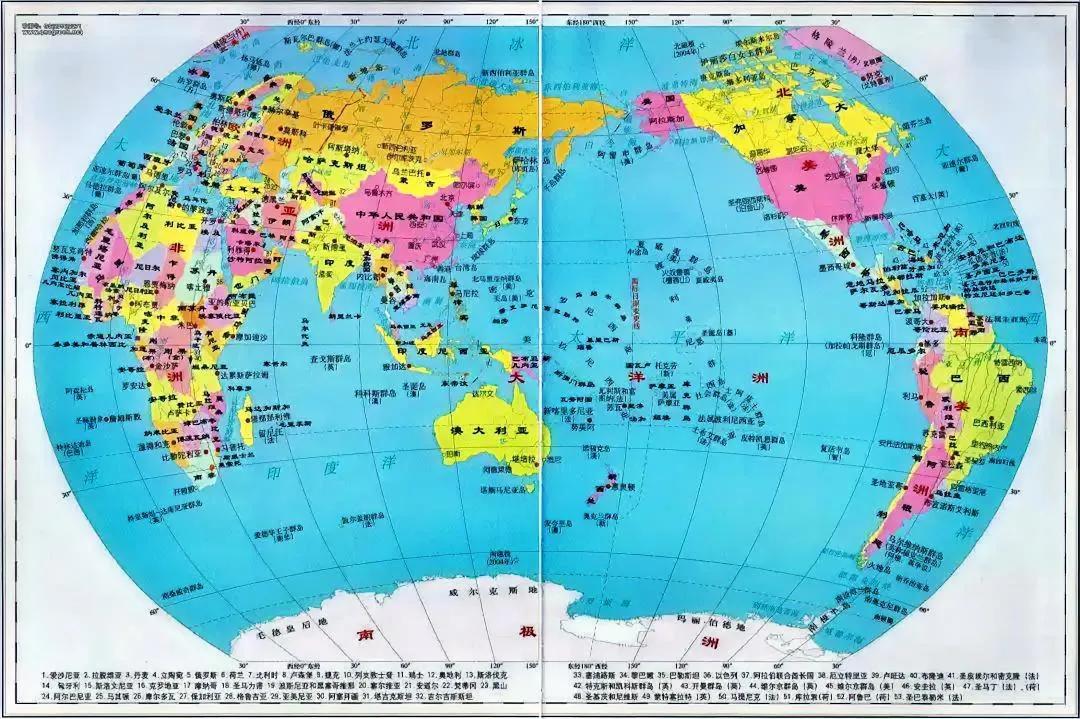

1969年5月,驻阿尔巴尼亚大使耿飚竟然发现中国援阿的大量化肥被随意堆放在田间地头,阿方无棉花资源却要求中国援建纺织厂,从中国进口棉花加工成布匹再返销中国牟利,甚至要求援助中华牌香烟等非必需品。 二十世纪五十年代,世界被美苏争霸的阴云笼罩,新成立的中国在夹缝中寻找生存空间,把目光投向亚得里亚海东岸的阿尔巴尼亚。 这个巴尔干小国与中国有着相似的政治立场,很快成为社会主义阵营里的亲密战友。 中国克服自身困难,将成船的粮食、成批的机器设备运往地拉那港口,连原本要运回国内的加拿大小麦都转了航向。 阿尔巴尼亚领导人恩维尔·霍查站在首都的阳台上,看着码头堆积如山的中国物资,嘴角泛起笑意。 这个山地占国土面积七成的国家,家家户户用上了中国制造的缝纫机,田间地头跑着中国赠送的拖拉机。 在霍查看来,这些援助都是社会主义兄弟应尽的义务——中国是大哥,自然要照顾穷兄弟。 1969年暮春,中国驻阿大使耿飚乘车巡视农村,车轮碾过碎石路,窗外景象让他皱起眉头。本该撒在田里的化肥像小山似的堆在露天,白花花的颗粒被雨水泡成板结的硬块。 农技站的仓库里,崭新的农机具落满灰尘,轴承处还留着出厂时的黄油。 更荒诞的是,这个根本不产棉花的国家,居然要求中国援建纺织厂,还要从中国进口棉花加工成布匹返销赚钱。 地拉那街头的宣传画还在歌颂中阿友谊,现实却已出现裂痕,当年夏天,李先念副总理带着经济代表团来访,阿方列出的援助清单足有三指厚。 会议室里,阿尔巴尼亚总理谢胡掰着手指细数需求:二十万吨小麦、五万吨钢材、三千台拖拉机......李先念端起茶杯抿了一口,轻声问起还款计划。谢胡瞪大眼睛反问:"兄弟之间还要算账?" 这种理直气壮的态度让中国代表团成员面面相觑,据当时的外交档案记载,阿方在1967年就狮子大开口要过百万吨化肥,最后中国咬牙挤出三十万吨。 可对方非但不感激,还在内部会议上抱怨"中国同志不够大方"。 这次会面持续七个多小时,阿方代表像开杂货铺似的不断加码,连电视机这种稀罕物都要在每个合作社装一台。 耿飚大使在发给国内的密电里写道:"阿方同志把援助当唐僧肉,既不珍惜更无规划。"这份报告惊动了中南海。 毛泽东听完汇报,用湖南腔说了句:"耿飚敢讲真话,要得!"最高层的态度开始转变,但考虑到国际局势,援助列车依然沿着惯性向前滑行。 转折出现在1978年夏天,北京人民大会堂的冷气开得很足,邓小平掐灭烟头,在关于对阿援助的讨论会上拍了桌子。" 停!彻底停!"他伸出两根手指敲打桌面,"打肿脸充胖子的日子该结束了。" 这个决定震得外交部大院鸦雀无声——毕竟过去二十多年,中国向这个欧洲小国输送的物资价值相当于今天的两千亿元人民币。 阿尔巴尼亚的反应比预想的更激烈,断援消息公布不到三周,地拉那电台就宣布与中国断交。霍查在劳动党大会上唾沫横飞,把中国骂作"修正主义叛徒"。 曾经挂满街头的毛泽东画像被连夜撤下,换上了霍查叉腰远眺的新宣传画。 失去外援的阿尔巴尼亚很快陷入困境,地拉那百货公司的货架日渐空旷,中国制造的永久牌自行车成了紧俏货。 老百姓发现,没了"中国老大哥"送来的面粉,面包价格涨得比山上的雪松还高。到了九十年代,这个曾自诩"欧洲明灯"的国家,人均GDP还不到邻国希腊的三分之一。 而在太平洋西岸,改革开放的中国像加足马力的火车头,深圳蛇口的推土机轰鸣声中,曾经用来援助阿尔巴尼亚的外汇,变成了引进技术的启动资金。 当年在阿尔巴尼亚荒废的化肥,如今在华北平原催生出亩产千斤的麦浪。 2013年深秋,地拉那国际机场走出一群中国商人,他们带着铁路建设方案和互惠合作协议,与阿方代表握手的照片登上当地报纸头版。 半个世纪前的援助物资早已锈蚀成泥,但亚得里亚海的风依旧年复一年吹过巴尔干半岛。 (信息来源:红色文化网---耿飚的一封信改变“一边倒”的外交方针)