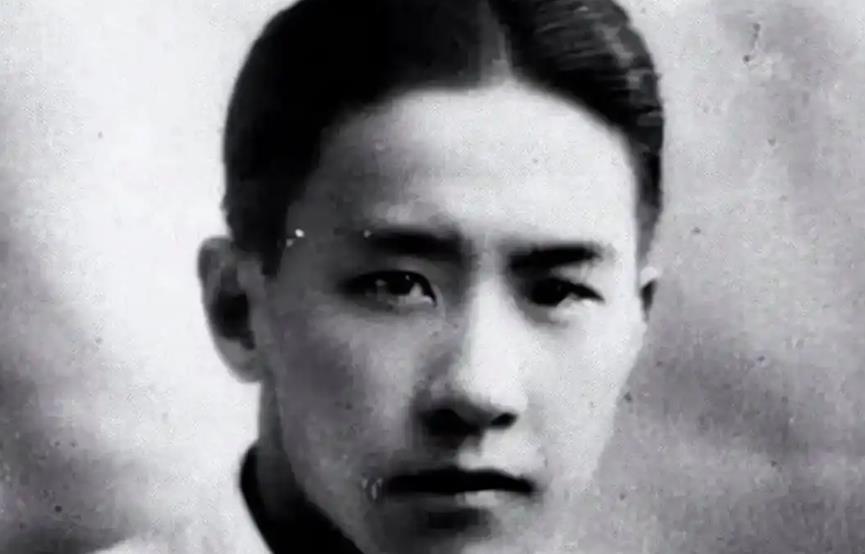

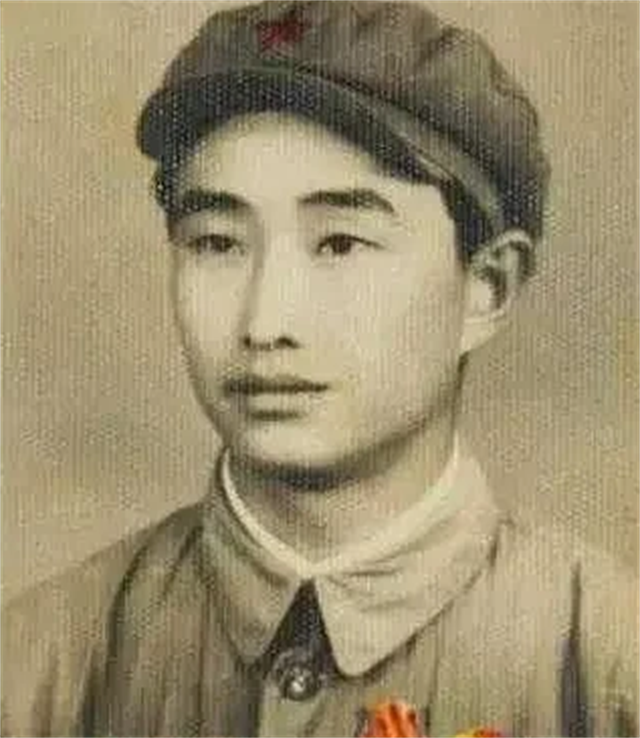

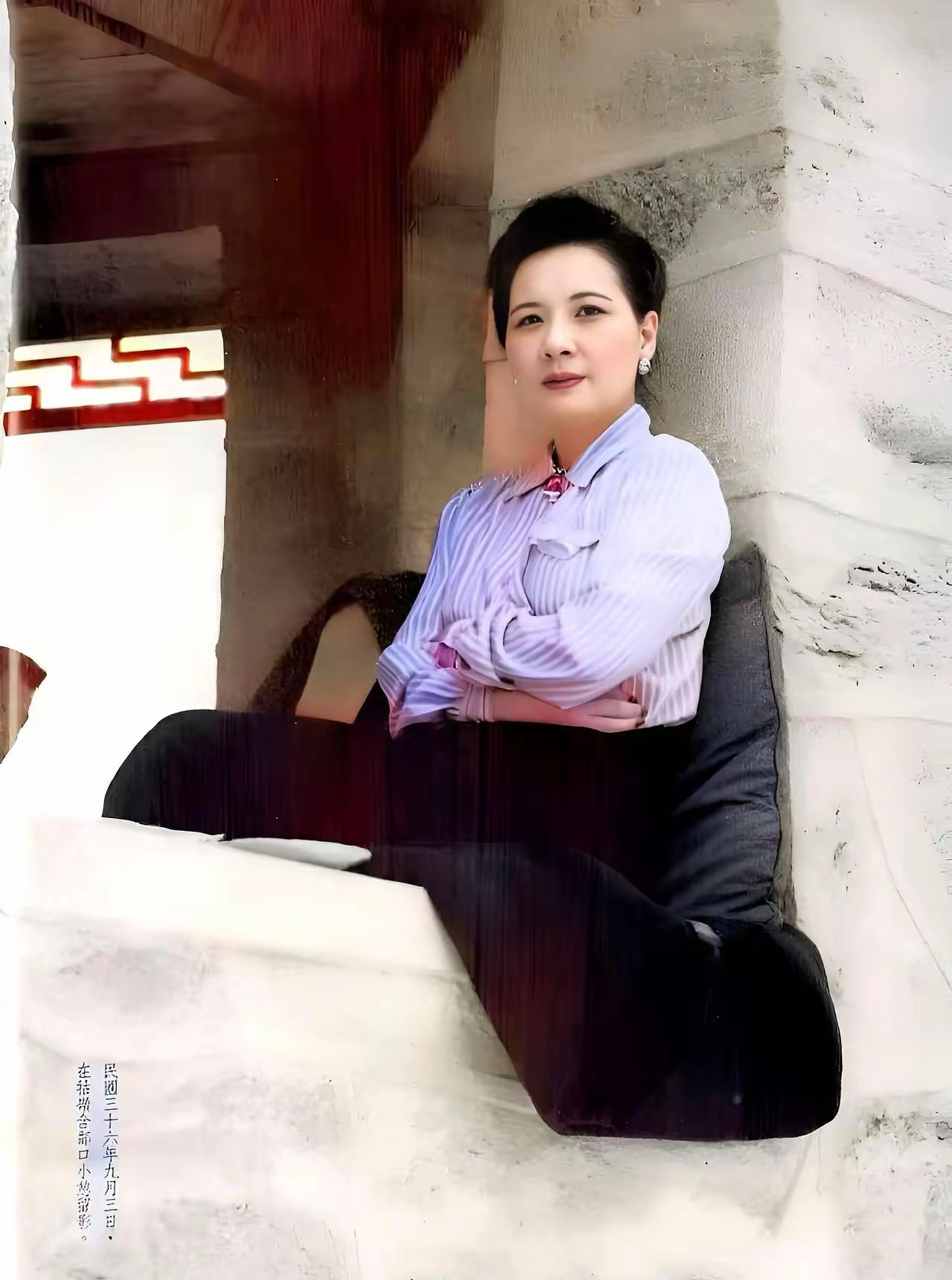

1901年冬,14岁的蒋介石和19岁的毛福梅拜堂成亲,主婚人刚喊完“送入洞房”,蒋介石就跑去和小伙伴捡爆竹了。没想到蒋介石的母亲王采玉当场脸色大变,气得直跺脚。 "这小子,脑子进水了不成?"蒋介石的大伯蒋升荣瞪大眼睛。 在场宾客先是愕然,继而哄堂大笑,奉化民间有句俗语:"新郎拾蒂头,婚姻难到头"。 这一禁忌在当地人人皆知,新郎若在婚礼当天捡拾爆竹残渣,预示婚姻不长久,是大不吉利的行为。 身着红嫁衣的毛福梅站在原地,羞愧难当。 她的小脚踩在红鞋上,身体微微颤抖。婆婆王采玉看到儿子的举动,脸色骤变,眼中流露出怒火与羞耻。 "不争气的东西!"蒋介石的哥哥蒋介卿冲上前,一把将他从地上拽起,低声呵斥:"你疯了吗?所有人都看着呢!" 蒋介石满脸不在乎:"不过是些破习俗罢了,抢到蒂头的人会交好运,我只是想试试。" 王采玉站在一旁,气得浑身发抖。 她转身走进内室,再也不愿见人。蒋介卿不得不拉着弟弟,前去向母亲赔罪,半路上还不忘狠狠掐他一把。 婚礼勉强继续进行,洞房内,毛福梅坐在床边,忐忑不安。 按照习俗,新婚夫妇要共饮交杯酒,但蒋介石只是敷衍了事,草草饮下,便匆匆离去。 从始至终,他几乎没有正眼看过自己的新娘。 新婚之夜,蒋介石并未留在洞房,而是前往母亲房间。 他习惯与母亲同床而眠,即使在结婚这天也不例外,王采玉劝他去陪新娘,但蒋介石执意不从。 "你这孩子,成亲了还赖在娘这里,像什么话!"王采玉嗔怪道。 "我不喜欢她。"蒋介石直言不讳:"她是您选的,又不是我选的。" 毛福梅独自在洞房等待,从期待到失望,再到麻木。 临近黎明,她终于明白今晚丈夫不会来了,默默流下眼泪。 蒋介石在母亲房中,盖着熟悉的棉被,像小时候一样安然入睡。 婚后,毛福梅努力扮演好媳妇角色。 她勤劳贤惠,每天天不亮就起床准备早饭,照顾婆婆王采玉的饮食起居。 裹小脚走路不便,却从不叫苦。 蒋介石对她始终冷淡。两人虽住同一屋檐下,却似陌生人。 1904年,蒋介石决定前往日本留学。 毛福梅为他缝制冬衣,还贴补家用支持他的学业。 临行前,她小心翼翼地把积攒的银两交到丈夫手中。蒋介石接过银子,却连句感谢都没有。 留学期间,蒋介石接触新思想,与同为留学生的陈洁如相识相恋。 他给母亲的信中多次提及陈洁如,却只字未提家中妻子。 毛福梅的存在仿佛被刻意抹去。 同时,溪口蒋家大院里,毛福梅每日站在院门口,眺望远方,期盼丈夫的音信。 1906年,蒋经国出生。这个男孩是毛福梅生活中仅有的慰藉。 当蒋介石得知有了儿子后,寄回的信中只有寥寥数语表示知道了,没有任何喜悦之情。 毛福梅将信读了又读,最终默默收进抽屉,泪水打湿了手中的衣物。 随着蒋介石在军政界崭露头角,他与毛福梅的婚姻形同虚设。 他在外纳妾姚冶诚,又与陈洁如保持关系,却从不带她们回老家见毛福梅一面。 毛福梅成了被遗忘的原配,只能通过报纸上的只言片语,了解丈夫的近况。 1927年,蒋介石打算迎娶宋美龄。 这桩政治婚姻,需要他先解决原配的问题。 一天,蒋介石突然回到溪口,开门见山地提出离婚。 "我需要你签字。"蒋介石将一纸离婚协议放在毛福梅面前。 毛福梅站在院中槐树下,手指紧握着衣角。 她望向丈夫,眼神复杂。二十多年的婚姻,她付出了青春与忍耐,换来的却是无情的抛弃。 "我不同意离婚。"毛福梅声音颤抖但坚定。 蒋介石脸色阴沉:"你没有选择。" 最终,在家族压力下,毛福梅不得不接受离婚协议。 她留下了本应属于她的蒋家大院,但儿子蒋经国也被迫随父亲离开。 蒋介石下令将毛福梅从族谱中除名,仿佛这段婚姻从未存在。 1938年,日军飞机轰炸溪口。 躲在防空洞里的毛福梅因洞口被炸塌,窒息而亡,终年55岁。 消息传到重庆,蒋介石未发一语,也未出席任何悼念活动。 他只是派人给蒋经国捎了口信,允许他低调处理母亲的后事。 毛福梅的葬礼简陋冷清,她的坟墓选在溪口后山的一块平地上,远离蒋家祖坟,没有碑文,仅有一块无名石头作为标记。 唯有山风拂过墓前的野花,如同轻轻的叹息。 多年后,旧照片里,婚礼当天的蒋介石弯腰捡拾爆竹蒂头的一幕,成了毛福梅悲剧婚姻的开端。 那个奉化俗语应验了——新郎拾蒂头,夫妻难到头。 一个不经意的举动,预示了命运的走向。