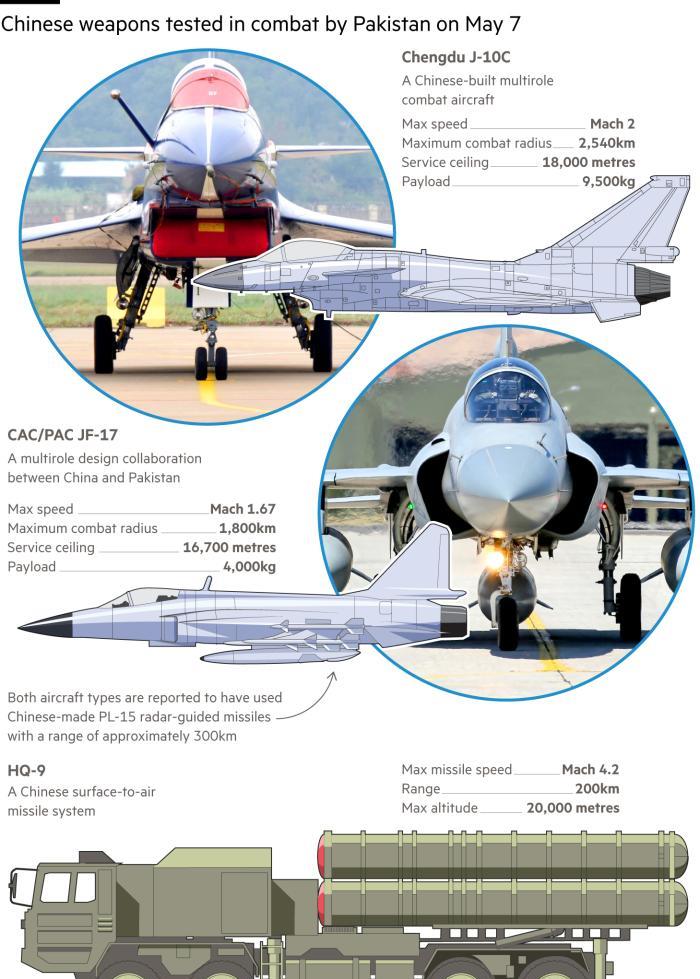

巴印空战,让网民了解到了“基于信息系统的体系作战能力”这条我军坚持了20年的战斗力标准和军队发展方向。

但这只是认识论的进步,从方法论角度来看,具体是如何实现的呢?

答案非常简单,那就是“数据链”。

数据链的历史已经有70年了,当世界军队进行了第五次军事革命,即由大规模机械化战争向信息化战争转变后,数据链的意义又发生了重大变化。

美军参联会主席令(CJCSI6610.01B,2003年11月30日)对数据链的定义为:通过单网或多网结构和通信介质,将两个或两个以上的指控系统和/或武器系统链接在一起,是一种适合于传送标准化数字信息的通信链路。

我军对数据链的定义更为直接精准,因退役多年忘记了,甚为遗憾。

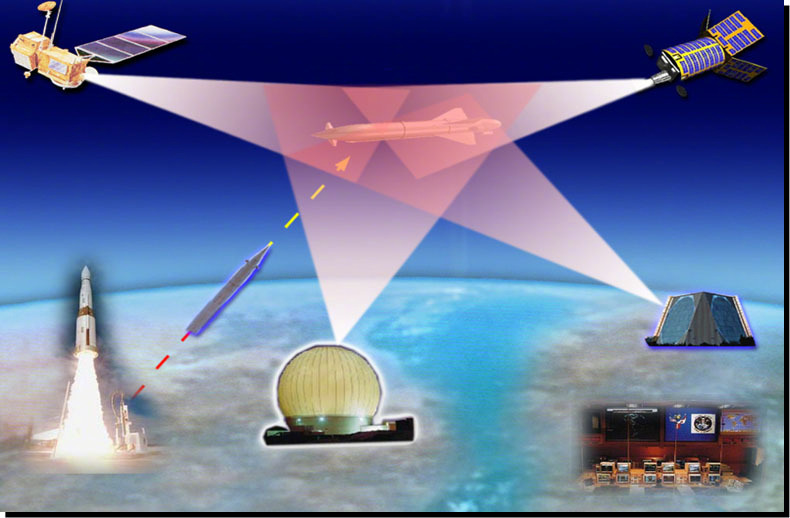

以巡航导弹为例,它以几马赫的速度袭来,可能被空基、陆基和海基的侦察监视系统发现,但这些隶属不同军种的异构信息系统,信息交互需要进行复杂的格式转换,还要经历复杂的作战指挥流程。

导弹速度很快,异构多系统信息融合会耽搁事,必须要把这条链路打通,这就是现代数据链的由来。

从美国数据链Link1到Link22的发展看来,数据链都是用于防空、反导等对时间窗口要求极高的作战模式。

所以说,数据链就是为了应对快速反应的高技术武器而诞生的。

为了保证速度,数据链甚至会明码传输,从而省略加密解密所耽搁的时间。

我在军队做科研期间,为了研发装备检测设备,有时会分析装备的底层数据格式。但数据链的底层数据格式是个禁忌,试图捣鼓就是犯罪。

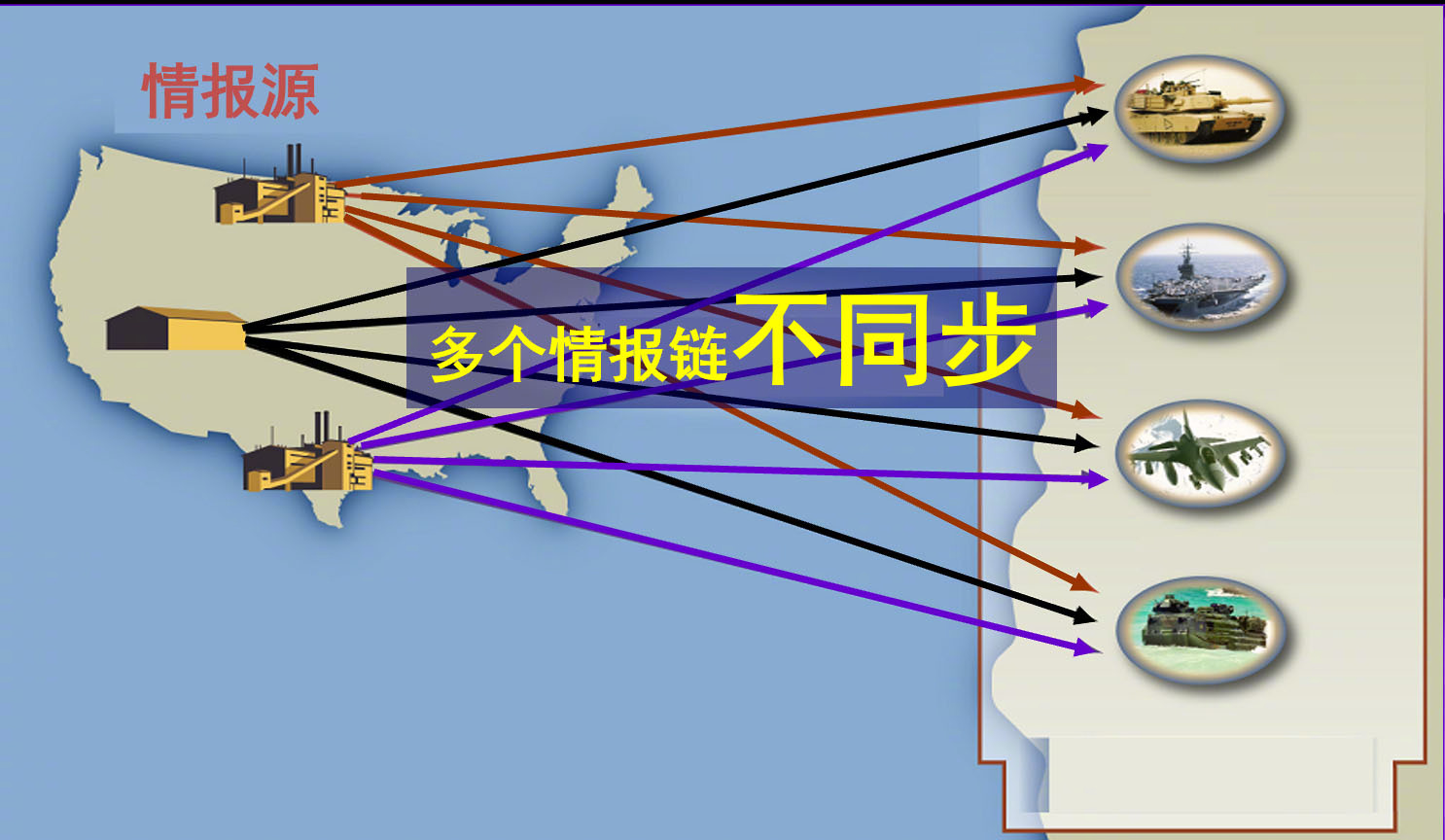

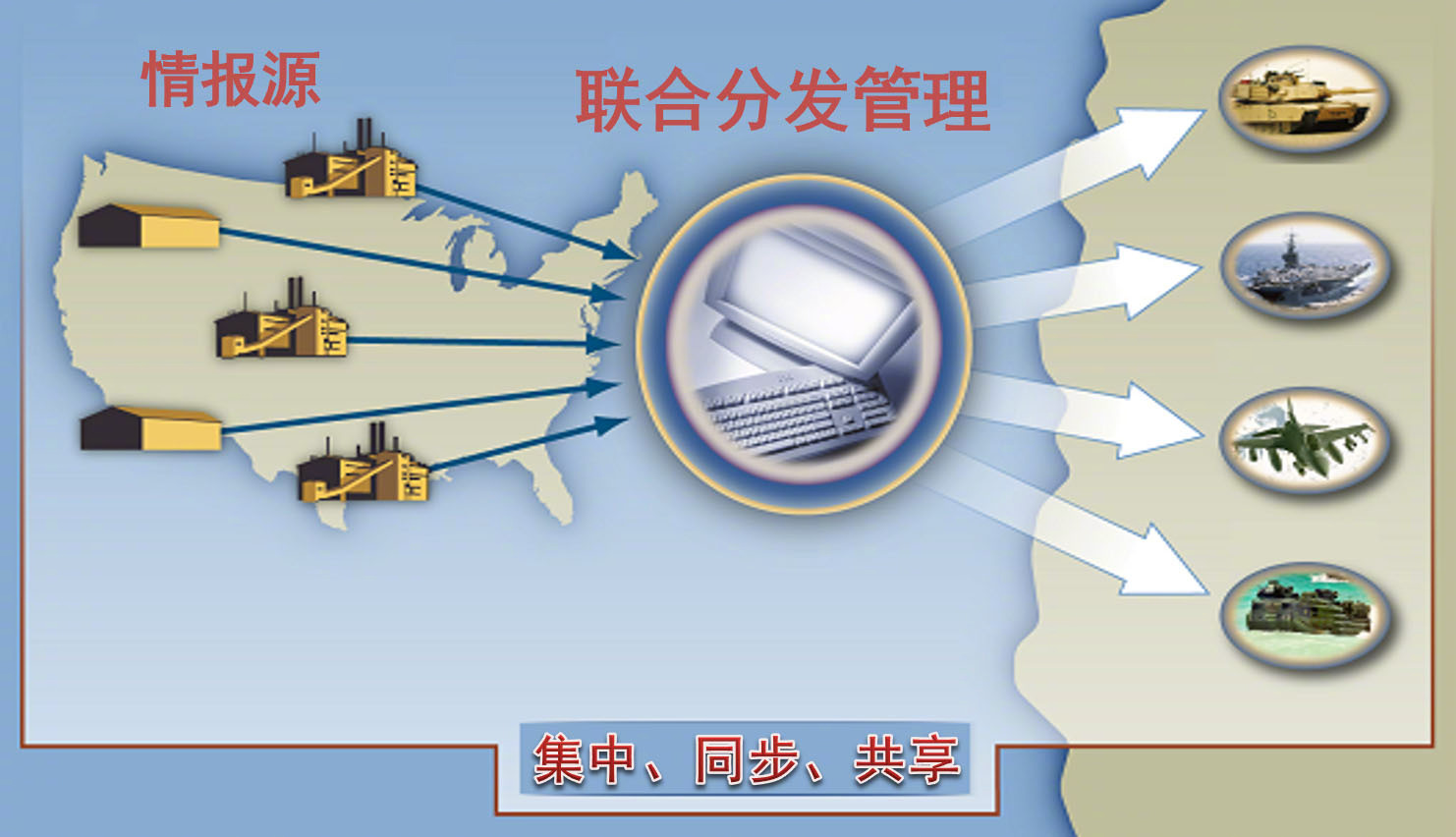

战场上的侦察信源众多,需要这些信息的作战单位也很多,如果交叉进行就会混乱。

因此必须进行战场信息的融合和统一分发,这又是一项难度极大的工作。

“数据链”说起来简单,其实是个非常复杂的系统工程。

印度没搞明白,台湾更没搞明白,他们的信息化作战理念还停留在很久之前。