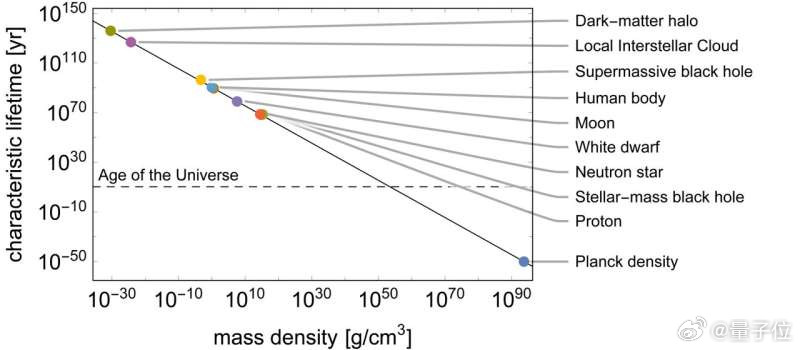

2006年斯坦福的核物理实验室里,科学家们惊讶地发现,兵马俑身上的蓝颜料成分,居然是一种超导材料,可超导现象1911年才发现,这是怎么一回事? 说起兵马俑,大家都不陌生。1974年在陕西出土后,这群“陶俑军团”就成了中国古代文明的标志。它们不光数量多、造型逼真,连身上的彩绘都保存得让人惊叹。可这些颜料,尤其是蓝色部分,最近几年却成了科学圈的热门话题。2006年,斯坦福大学核物理实验室的科学家们盯上了兵马俑身上的蓝颜料,想搞清楚这东西到底是啥。结果一研究,他们发现这颜料的主角是汉紫,一种古代中国特有的化学产物。谁也没料到,这个不起眼的东西,竟然跟现代物理学的超导现象有了联系。 超导是个啥?简单说,就是材料在特别低的温度下,电阻突然变成零,能让电流畅通无阻。这玩意儿是1911年荷兰科学家昂内斯发现的,后来成了20世纪物理学的重大突破。可兵马俑是公元前221年秦朝的东西,离超导被发现差了整整两千多年。科学家们一头雾水:难道秦朝人早就知道超导了?这显然不可能,但汉紫的表现确实让人摸不着头脑。 汉紫的秘密:从颜料到量子特性 汉紫,化学名叫BaCuSi2O6,是一种铜硅酸钡化合物。早在战国时期,中国工匠就用它来染色,到了秦朝更是大范围用在兵马俑的彩绘上。科学家一开始以为,这不过是种普通的古代颜料,没啥特别的。可2006年的实验却彻底颠覆了这个想法。他们把汉紫放到极端环境里——温度接近绝对零度(零下273摄氏度),磁场强度高达45特斯拉,结果发现这东西的磁性波传播方式变了样,从三维变成了二维。这种现象有个专业名词,叫“维度约化”,跟量子物理里的超导材料行为有点像。 虽然汉紫本身不是传统超导体,但它在这种条件下展现出的量子特性,确实跟超导研究息息相关。更厉害的是,这特性还跟高温超导的某些机理有共通之处。要知道,高温超导可是现代科学界的“香饽饽”,能让电力传输零损耗,应用前景巨大。汉紫的意外表现,顿时让科学家们炸开了锅:这不就是个活生生的研究素材吗? 那问题来了,秦朝人是怎么弄出这么“高级”的东西的?答案其实没那么玄乎。研究发现,汉紫是工匠们在烧制琉璃时“捣鼓”出来的副产品。当时为了做出好看的颜色,他们把钡、铅、铜这些原料混在一起高温烧制,无意间就合成了这种复杂的化合物。说白了,这是个“歪打正着”的结果,压根不是故意为之。但这也恰恰说明,秦朝的工艺水平真不是盖的,连现代科学都能从中挖出宝来。 2006年的发现可不是一蹴而就的。斯坦福的研究团队花了好几年,用了核磁共振、光谱分析等一堆高科技手段,才确认了汉紫的量子特性。那年6月1日,他们把研究成果写成论文,发表在《自然》杂志上,标题是《在量子临界点处的维度约化》。这篇论文一出,立马在科学圈掀起波澜。有人惊叹古代工艺的神奇,有人觉得这对超导研究是个新突破,还有人干脆把兵马俑戏称为“秦朝的超导实验室”。 研究没就此打住。2021年,科学家又在汉紫里掺了点锶(Sr),发现它的量子行为还能再“升级”,从二维变回三维,验证了之前的理论。这说明汉紫不只是个“老古董”,它还能继续为现代科学出力。除了超导领域,汉紫的荧光和近红外光特性也被用到了文物保护上。比如,通过检测这些特性,就能判断文物彩绘的保存状态,帮着修补和保护那些脆弱的历史遗迹。 这事儿还带火了其他研究。科学家们开始盯着埃及蓝、玛雅蓝这些古代颜料,想看看有没有类似的“隐藏技能”。结果还真有收获,比如埃及蓝也被发现有光学特性,能用在现代成像技术里。这么一看,古代人和现代科学的联系,比我们想的要紧密得多。 汉紫的故事,最牛的地方在于它把历史和未来连了起来。兵马俑本来是考古界的明星,现在却摇身一变成了物理学的研究对象。这种跨越千年的“对话”,让人忍不住感慨科学的奇妙。你想想,一个两千多年前的颜料,竟然能给21世纪的量子研究指条路,这谁想得到啊? 这事儿也提醒我们,古代文明不只是博物馆里的摆设。那些看似简单的技术,背后可能藏着大秘密。秦朝工匠肯定没想过,他们随手调的颜料会变成今天的科学热点。可正是这种无意中的创造,给了我们探索的灵感。说不定,哪天我们还能从其他老物件里挖出新花样呢。 当然,汉紫的发现也离不开现代科学家的努力。斯坦福的伊恩·费舍尔教授和苏奇特拉·塞巴斯蒂安博士是这次研究的灵魂人物。一个是量子材料的老手,一个是思路开阔的新锐,他们的合作让汉紫的秘密浮出水面。这也告诉我们,好奇心加上严谨的态度,才能解开历史的“未解之谜”。 汉紫这事儿,真是个跨越千年的科学惊喜。从秦朝的兵马俑到斯坦福的实验室,谁能想到一抹蓝颜料能藏着超导的影子?它不仅让我们佩服古人的手艺,还给现代科学开了扇新窗。你说,这会不会只是个开始?还有多少老物件等着我们去“解锁”?快来评论区聊聊你的想法吧,一起猜猜未来的科学还能从历史里挖出啥宝藏!