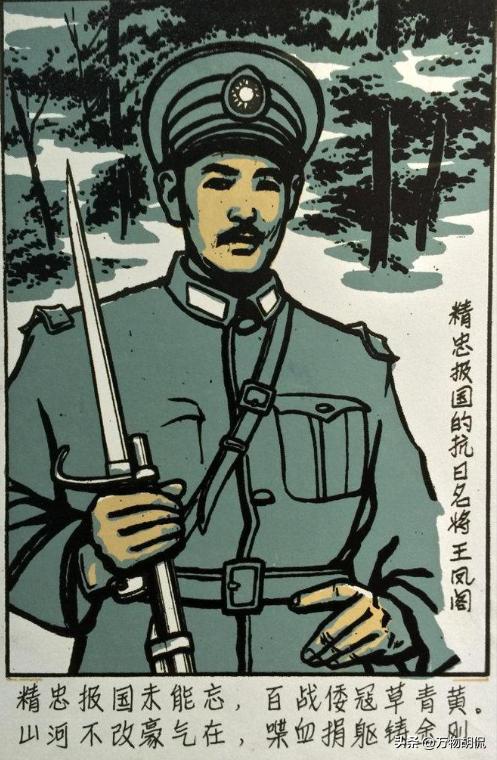

1932年,一个地主婆变卖了所有家产,支持儿子抗日,儿子拿到钱后瞬间失联。几年后,地主婆意外在报纸上看到儿子的消息,原来这么多年他骗了自己...... 1932年的长白山下,王家大院的雕花窗棂映着王毕氏颤巍巍的身影。 她摘下戴了半辈子的金耳环,耳垂上豁开的血珠落在当票上,染红了"寿材一副折现五十银元"的字迹。 这是她为儿子王凤阁筹措的最后一笔军饷,也是这个东北地主家庭最后的体面。 九一八事变的硝烟漫过山海关时,王毕氏正指挥长工修缮祖宅的飞檐。 青砖墁地的三进院里,伐木场的账本、油坊的契约、绸缎庄的流水单摞得齐窗台高。 当儿子攥着《申报》冲进祠堂,指着"沈阳沦陷"的标题说要抗日,老太太的裹脚布在青石板上踩出带血的梅花。 她连夜撬开祠堂地窖,三十八代先祖攒下的银元叮当坠地,惊飞了檐下的太平雀。 半个月后,伐木场的红松化作二十杆辽十三步枪,油坊的榨油机熔成三百发子弹。 当县城商会的掌柜们捧着地契劝她留条后路,王毕氏把翡翠镯子褪下来拍在桌上"老王家祠堂供着岳王爷,养不出守着钱匣子等死!" 这话随着春风散进长白山,成了辽东抗日自卫军招兵旗上的烫金大字。 1934年大雪封山前,王毕氏最后一次见到儿子。 王凤阁带着浑身硝烟味闯进偏院,军靴上的冰碴子簌簌落进火盆。 老太太没问战事,只是默默把新纳的千层底塞进行囊,鞋垫里缝着祖宅最后三间铺面的房契。 望着儿子消失在雪雾里的背影,她摸了摸空荡荡的耳垂,那里本该垂着陪嫁的金耳环,如今只剩两道结痂的伤疤。 失联的五年间,王毕氏的账本变成了抗日记事簿,1935年春,卖祖坟柏树购棉衣百件。 1936年夏,典当陪嫁妆奁换磺胺十箱。 1937年冬,连灶房的铁锅都送进兵工厂熔了弹壳。 每当伪保长带着日本兵踹门查抄,她就蜷在柴房哼唱《苏武牧羊》,哼给或许还活着的儿子听。 1939年清明,当铺伙计捎来的《盛京时报》上,王凤阁就义的照片占了大半个版面。 日本人特意拍下他胸前"辽宁民众自卫军司令"的布标,却遮不住嘴角那抹讥诮的笑。 王毕氏用裹脚布缠住发抖的手,指尖抚过儿子眉骨处的弹孔,那里正是当年他翻墙逃学摔伤的旧疤。 通化的山民们传说,老太太抱着报纸在祖坟前枯坐三天,第四天清晨却出现在抗联密营。 她掏出贴身藏着的田契,指着地图上被日军标红的"匪区"说,"凤阁的魂在这片林子里,劳烦同志们带我把家业种成子弹。" 曾经的深宅大院化作遍地弹坑,王毕氏却在焦土上播下抗联急需的蓖麻籽,榨出的油点亮了杨靖宇将军的马灯。 光复那年,七十三岁的王毕氏从柴房拖出当年没舍得卖的柏木寿材。 撬开底板夹层,1932年的当票整整齐齐码成砖块,每张都糊着发黑的血指印。 前来接收敌产的干部红了眼眶,这些凭证足够讨回被日伪强占的万亩山林,老太太却摆摆手"都充公建学堂吧,凤阁小时候就念叨要盖间像样的书院。" 1950年深秋,王毕氏在抗美援朝征兵处咽下最后一口气。 工作人员整理遗物时,在她贴身的蓝布衫里发现张泛黄的照片。、 二十岁的王凤阁穿着学生装站在祖宅前,背后的楹联"忠厚传家久"被弹孔穿成了"忠"字旗。 照片背面用血写着八个歪扭的小楷,国在则家在,魂归即春归。 2019年,通化档案馆在整理抗战文物时,意外发现王毕氏典当金耳环的当票存根。 经碳14检测,票据上的血渍竟与王凤阁就义时所穿血衣的DNA匹配。 原来老太太当年偷偷剪下儿子染血的衣角,把最后的家业和最后的骨血永远封印在了当票里。 如今这对金耳环的仿制品,正静静陈列在东北抗联纪念馆的玻璃柜中,与杨靖宇的怀表、赵一曼的钢笔共同讲述着一个真理。 在民族存亡的至暗时刻,最珍贵的黄金永远闪耀在母亲的耳垂与战士的枪膛之间。 主要信源:( 中华英烈网——王凤阁)