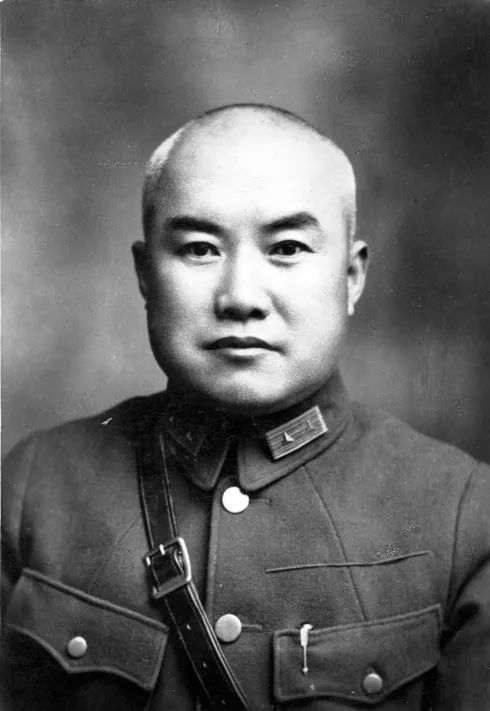

1960年,苏联撕毁协议,将所有的驰援的科学家全部撤走,临走前,一位苏联专家悄悄告诉中国核武器研究所“其实你们有王就够了,他是核武器研究的伟人,即使没有我们...” 1960年,中苏关系崩盘,苏联撕毁协议,撤走所有援华专家,还带走了关键资料,中国核武器研究瞬间陷入绝境。技术空白、资源短缺,前路一片迷雾。然而,就在撤离前,一位苏联专家留下神秘的话:“你们有王就够了,他是核研究的伟人。”这个“王”是谁?他凭什么让苏联专家如此信任?中国核计划又如何在断崖边绝地反击?这背后藏着怎样的故事?让我们一探究竟。 说到王淦昌,得先从他的起点讲起。1907年,他出生在江苏常熟一个普通中医家庭,小时候家里条件不好,父母早逝,外婆把他拉扯大。九岁离开乡村私塾,进了太仓沙溪小学,后来又到上海浦东中学读书。1924年高中毕业后,他干过一阵子汽车维修,但这显然不是他的路。1925年,他考进清华大学物理系,算是正式踏上了科学之路。在清华,他跟着叶企孙这样的名师学物理,1929年写了中国第一篇大气放射性论文,研究清华园的氡气变化,年纪轻轻就崭露头角。 1930年,王淦昌拿到了江苏官费留学的机会,去了德国柏林大学,拜在核物理大牛莉泽·迈特纳门下。那时候,中子还没被正式发现,他就大胆提出了用实验验证中子的设想,虽然最后没赶上诺贝尔奖的头班车,但这想法在国际上也算开了个好头。1932年,他拿下博士学位,1934年回国,开始在山东大学和浙江大学教书。抗战爆发后,条件再苦,他也没放弃科研,1941年还发表了关于中微子探测的论文,得到了国际同行的高度评价。 1947年,王淦昌去了美国伯克利加州大学做访问学者,研究宇宙射线。1949年新中国成立,他果断回国,加入中国科学院近代物理研究所。那时候,国家百废待兴,他一心扑在科研上,没想到十年后会迎来一场更大的考验。 1960年7月,中苏关系彻底翻脸。苏联单方面撕毁协议,把所有在华的专家召回去,连带着核心技术资料也被打包带走。中国核武器研究刚起步没多久,靠着苏联的援助才有点起色,这一下像是被人抽了梯子。当时的核工业一片混乱,技术人员缺经验,设备又不齐全,眼看着项目要搁浅。苏联专家撤离前,大部分人都冷眼旁观,但有一位专家私下对中国同行说了那句话:“其实你们有王就够了,他是核武器研究的伟人,即使没有我们,你们也能成。”这话听着玄乎,但也点出了一个关键人物——王淦昌。 那时候,王淦昌其实不在国内。1956年,他被派到苏联杜布纳联合核子研究所工作,研究高能物理。1960年11月,苏联专家撤离后没几个月,他接到国内急召,回到了祖国。回来后,他没多犹豫,1961年4月直接化名“王京”,隐姓埋名加入了核武器研制团队。当时的情况有多难?技术断了线,资料靠自己摸索,连计算工具都得从头搞起。王淦昌没被这些吓倒,他带着团队从基础理论开始推演,设计实验,解决一个又一个卡脖子的问题。 他最牛的地方在于领导关键实验。核武器的核心是链式反应,怎么控制、怎么引爆,全得靠实验验证。王淦昌凭着多年积累的物理功底,带着团队一点点试错、调整。1964年10月16日,中国第一颗原子弹在罗布泊爆炸成功,那声巨响不仅震了世界,也证明了苏联专家那句话不是空话。从1961年到1964年,短短三年多时间,中国从技术真空走到核大国,这背后王淦昌的贡献没法忽略。 原子弹成功后,王淦昌没停下来。1965年,他转战氢弹研制。氢弹比原子弹复杂得多,需要更高的理论和实验水平。他和团队日夜攻关,1967年6月17日,中国第一颗氢弹又炸了,比美国用时还短。这两次爆炸,彻底奠定了中国核大国的地位,也让那些看不起中国科研的人闭了嘴。 后来,王淦昌把目光转向了核能的和平利用。早在1964年,他就提出了用激光驱动核聚变的设想,这在当时绝对是超前的想法。1978年,他当上核工业部副部长,1986年又推动了863计划,帮中国高科技产业搭了个大框架。晚年他身体不好,但脑子没闲着,一直在为国家科技出力。1999年,他拿到了“两弹一星”功勋奖章,可惜第二年,1998年12月10日,他就去世了,享年91岁。 回过头看,王淦昌这一辈子真不简单。从小地方走出来,靠自己一步步成了国际知名的物理学家,又在国家最需要的时候站了出来。他的经历,不光是个人奋斗史,也是中国科技自强的缩影。1960年苏联专家撤离,差点让中国核计划崩盘,可王淦昌和他的团队硬是把这块硬骨头啃了下来。这说明啥?关键时候,靠人不如靠己。 1960年苏联撤专家,王淦昌扛起大梁,带着中国核武器研究冲出重围。你觉得他对中国科技有多重要?如果没有他,中国核计划会怎么样?这段历史又给了我们啥启发?欢迎留言说说你的想法,别藏着掖着啊!