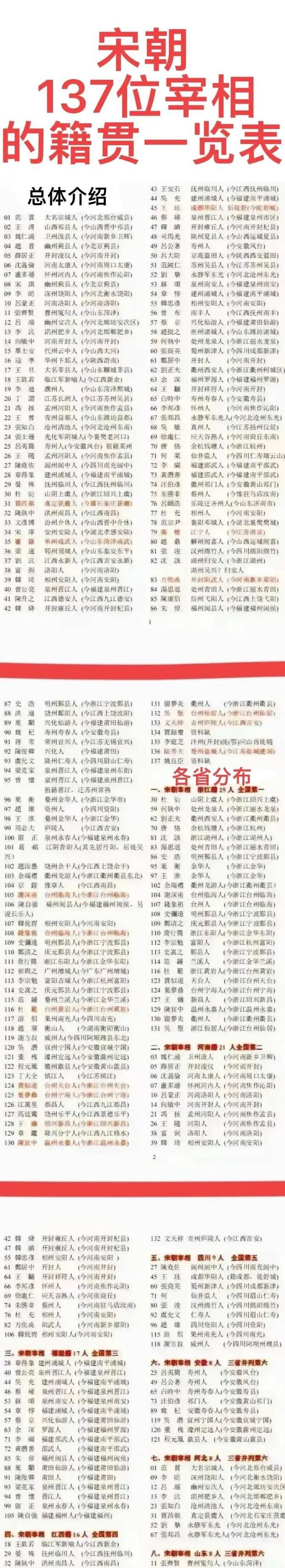

在宋朝的漫长历史中,曾经有137位宰相,这些风云人物承载了国家的兴衰和历史的变迁。他们的籍贯分布却呈现出了一种独特的地域特点。 宋朝的宰相名单里,有个现象特别扎眼:大部分人都来自江南地区,也就是今天的江苏、浙江、安徽一带。据统计,超过一半的宰相出自这个经济文化双开花的地方。为什么?江南自古就是鱼米之乡,经济发达,书院遍地,像杭州、苏州这样的城市,科举考试的“高产区”名不虚传。教育机会多,自然就容易出人才,再加上水运便利,跟中央联系紧密,政治资源也更丰富。 反过来,北方和西南地区出身的宰相就少得可怜。北方比如陕西、山西,虽然战略位置重要,但战乱多、教育资源相对匮乏;西南像四川,虽然文化底蕴深厚,但离政治中心远,机会自然少一些。这种地域分布的失衡,直接影响了宋朝的政策走向——经济和文化发展常常被放在首位,军事扩张却有点力不从心。 江南出身的宰相,往往带着家乡的经济思维上任。他们的政策多半聚焦农业、手工业和贸易,恨不得把国家的钱袋子塞满。比如王安石,来自江西抚州(也算广义的江南),他搞的“新法”就是个典型例子。他想通过变法让国家富起来,推出了青苗法、均输法这些政策,核心就是刺激经济、增加财政收入。江南的商业氛围和农业基础,显然在他脑子里留下了深深的印记。 不过,王安石的改革也不是没争议。推行过程中阻力巨大,地方官执行不力,老百姓怨声载道,最后效果也不尽如人意。但你不能否认,他的出发点是想让国家强起来,这跟江南那种“富则安”的思路脱不了干系。 再看看范仲淹,江苏吴县人,也是江南出来的。他早年搞庆历新政,重点放在吏治和教育上,想通过提高官员素质和人才培养来稳固政权。这不正是江南书院文化的结果吗?重视文治、崇尚教育,几乎是刻在他骨子里的东西。他的改革虽然因为反对派太多半途而废,但对后来的行政管理还是有不小的影响。 相比之下,北方出身的宰相往往更关注稳定和国防,毕竟他们的家乡离外敌更近。拿司马光来说,他是陕西夏县人,地处北方战略要地。他是王安石新法的头号反对者,觉得改革太激进,容易乱了根基。他写了《资治通鉴》,强调历史教训,主张稳扎稳打,别瞎折腾。这跟他北方的背景有啥关系?北方长期面对辽、金的威胁,稳定对他们来说比啥都重要,冒险改革可不是他们的风格。 司马光的保守路线也不是没毛病。有时候过于求稳,反而让宋朝错失了一些发展的机会。但他这种“先守住家底”的想法,确实让王朝在危机中多撑了一会儿。 宋朝还有个大背景得说说,就是首都的迁移。北宋时,首都定在开封,北方色彩浓厚;南宋后,迁到杭州,彻底成了南方主场。这变化对宰相的地域分布影响不小。南宋时期,江南地区的宰相比例更高了,几乎成了政治精英的“垄断区”。杭州周边的人才输送链更加完善,北方的人才却因为战乱和距离,越来越难挤进权力中心。 这种地域重心的南移,也让宋朝的政策更偏向南方。南宋的经济、文化在江南的加持下达到巅峰,但北方领土的收复却成了遥不可及的梦。这背后,宰相们的地域背景无疑起了推波助澜的作用。 别以为只有江南和北方有戏,边缘地区的宰相虽然少,但也留下过痕迹。比如四川的张咏,他在北宋初年当过宰相,来自成都府。他上任时,正赶上地方叛乱,他靠着灵活的外交和治理手段平了乱子。四川自古有“天府之国”的美称,张咏的务实作风,很可能就跟家乡那种自给自足的经济传统有关。他的例子说明,边缘地区虽然出宰相少,但一旦出了,往往能带来不一样的视角。 还有些西北出身的宰相,像范纯仁,虽然数量不多,但他们常年在边疆,对军事和外交有独到见解。他们的存在,像是在提醒朝廷,别光顾着江南的繁华,边疆的安危也得盯着点。