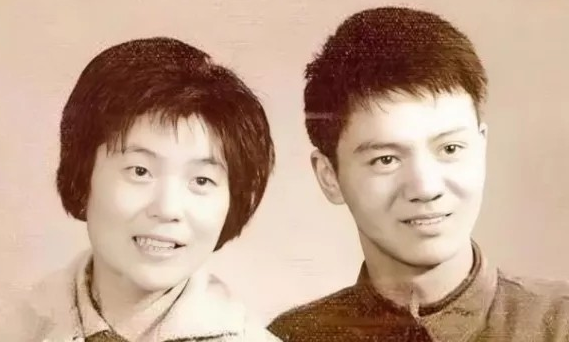

1971年,北京知青邵东平娶了地主家女儿。在新婚之夜,妻子问他:“东平哥,我家出身不好,你是认真的吗?” 沉默了一会儿,邵东平将她拥入怀里,没有回答她的疑问。 上世纪70年代初,知青下乡运动正值高峰。国家号召城市青年到农村去,参与劳动、改造思想。据统计,全国有超过1700万知青奔赴各地,他们的生活从此与泥土、汗水紧密相连。邵东平就是其中一员,1971年,他被分配到山西夏县崔家庄,开始了完全陌生的农村生活。那时候,社会上对阶级出身看得极重,尤其是地主家庭,往往被贴上“落后分子”的标签,备受歧视。崔秀云的家庭,就背负着这样的历史包袱。 知青和地主家庭的接触,通常充满了矛盾和隔阂。知青们被教育要与“旧社会残余”划清界限,而地主子女则在日常生活中承受着无形的压力。邵东平和崔秀云的相识,注定不是一帆风顺的开始。他们的故事,既是个人情感的交汇,也是那个时代社会矛盾的缩影。 邵东平是个普通的北京青年,父母都是工人,家庭出身“根正苗红”。下乡前,他和其他知青一样,满怀理想,想为国家建设出力。然而,到了崔家庄后,他发现农村的现实远比想象中复杂。劳动辛苦、生活清贫不说,还要面对人际关系的微妙变化。崔秀云的出现,打破了他原本的生活轨迹。 崔秀云是地主家庭的长女,虽然家道早已中落,但她的出身依然让村里人议论纷纷。她聪明能干,却因为家庭背景,很难融入知青的圈子。邵东平第一次见到她时,可能只是觉得这个姑娘有些特别,但随着时间推移,两人逐渐有了更多的交集。也许是她在劳动中的坚韧打动了他,也许是她的真诚让他放下了成见,总之,一种特殊的情感在两人之间悄悄滋长。 在那个年代,知青和地主子女谈恋爱,不是件小事。村里人的眼光、知青同伴的议论,甚至上级组织的审查,都可能成为拦路虎。邵东平选择和崔秀云走到一起,意味着他得承受不小的压力。这不是简单的个人决定,而是对传统观念的一次挑战。 1971年,邵东平和崔秀云结婚了。这场婚礼没有锣鼓喧天,也没有太多祝福,有的只是几句简单的问候和村里人复杂的眼神。新婚之夜,崔秀云的不安显而易见。她出身不好,嫁给一个知青,心里难免忐忑。而邵东平的沉默,或许是他在用行动表明态度——他愿意接纳她的一切,包括她的过去。 他们的婚姻,从一开始就带着时代的烙印。地主家庭的标签,让崔秀云在生活中处处小心翼翼。而邵东平作为知青,也得面对来自各方的质疑。有人说他“政治觉悟不高”,有人说他“被地主女儿迷惑”,但他始终没有动摇。这段婚姻,既是两人情感的结合,也是对当时社会偏见的一种无声对抗。 婚后的日子并不轻松。邵东平继续在村里劳动,崔秀云则操持家务,两人一起面对生活的艰辛。那时候,农村物资匮乏,知青的津贴微薄,日子过得紧巴巴。崔秀云的出身,也让他们的家庭在村里显得有些“另类”。但他们没有抱怨,而是用实际行动证明了自己的选择。 随着时间推移,村里人对他们的看法慢慢有了改变。邵东平踏实肯干,崔秀云勤劳善良,两人的努力逐渐赢得了尊重。他们的生活虽然平凡,却透着一种韧性。那是一个充满挑战的年代,但他们用相互扶持,撑起了一个温暖的小家。 1970年代末,知青政策逐渐调整,很多知青陆续返城。邵东平也面临着选择——是回北京,还是留在崔家庄?最终,他选择了留下,和崔秀云一起扎根农村。这不仅是出于对家庭的责任,也是对这段感情的坚持。他们的爱情,没有豪言壮语,却在平淡中透出深情。

用户15xxx44

等于捡到漏了,地主家的子女,绝大多数颜值都是很高的,放到今天,都得嫁给什么家庭什么样的人,我就是出身高,那个时代,即影响进步,又影响前程,当兵当不了,入团入党提干,更别想,白白一个小帅哥,混得什么都不行,虽然年轻时,在城里婚姻相对影响小些,也遇到不少容颜的女孩喜欢我,但一是我不单长追女孩,不主动,而是被动被女孩追,结果,就是,你家己落迫,你当时又是市集体单位的工人,你又清高,结果后来一一错过,到了37岁时,工作环境好了一大截,进入医疗单位,属于参公管理事业单位,全民所有制,但这时,有所选的女孩越少了,以至一直到退休,仍然是单身,我后来也再思考,第一男人混的不好,第二眼光审美太严格,第三自己不够明智,第四不肯降低标准,第五身体处于亚健康状态,当年年轻时曾在两个地方轰动一时,一是在某学校3千多人,一是在某医院作建筑工人,也曾使许多年轻女性,很活跃,如今己夕阳红了。