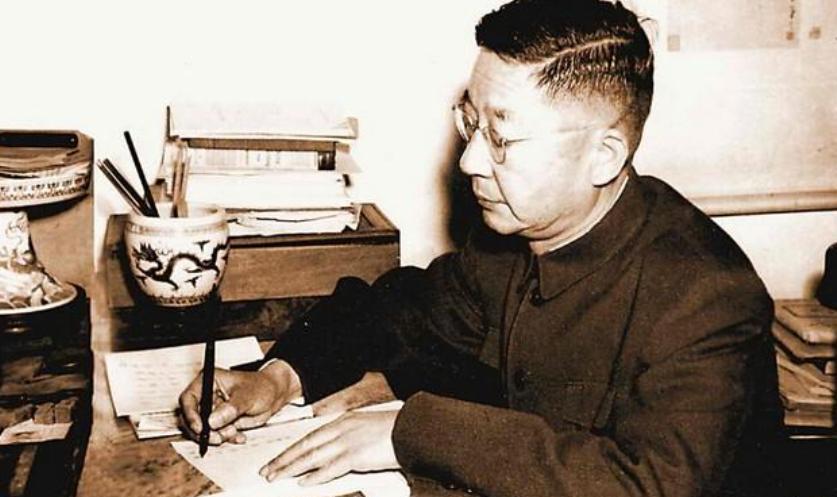

1999年,民国才女赵清阁在临终前把1个木盒递到保姆手里,含泪再三叮嘱:我死后,这个一定要烧给我!谁知,保姆吴妈打开盒子瞅了一眼,里面的东西竟让她大吃一惊! 那年深冬的上海,85岁的赵清阁躺在病床上,颤巍巍地将一个木盒塞进保姆吴妈手里。 这个雕花红木盒边缘已经磨得发亮,铜锁扣上留着经年累月摩挲的痕迹。 老人干枯的手指紧紧攥着保姆的手腕,含混不清地重复着:"烧了...都要烧..." 吴妈伺候了赵清阁三十多年,头回见这个素来冷静的才女如此失态。 待老人咽了气,她哆哆嗦嗦打开木盒,里面整整齐齐码着泛黄的信笺,最上头那张用钢笔写着"清阁吾友亲启",落款正是那位跳湖自尽的文学大师老舍。 厚厚一沓书信里还夹着张黑白照片,二十四岁的赵清阁穿着阴丹士林布旗袍,倚在重庆北碚的竹篱笆前,眼角眉梢都是藏不住的笑意。 时光倒回1914年的赵家大宅院里,五岁的小清阁攥着母亲的寿衣不肯撒手。 母亲肺痨去世后,父亲娶的续弦带着两个弟妹进了门。 继母把前房女儿的绣花鞋换成粗布鞋,早饭桌上的鸡蛋羹也换成了咸菜窝头。 十五岁那年,她偷听到父亲要把她许给城里盐商做小妾,连夜揣着四块银元翻墙逃走,从此再没回头。 在艺术高中,这个瘦得像竹竿似的姑娘白天给人抄书,晚上就着路灯写文章。 1933年《民报》刊登了她的处女作,编辑特意加了按语:"十六岁女学生笔力遒劲"。 抗战烽火起时,她跟着流亡学生来到武汉,在炮火中创办《弹花》杂志。 而就是在这家油墨味刺鼻的印刷厂里,她遇见了改变一生的男人。 老舍当时刚写完《骆驼祥子》,在文坛已是响当当的人物。 看着眼前这个扎着麻花辫、饿得面黄肌瘦却坚持办刊的姑娘,他主动把刚得的稿费塞进她手里:"留着买纸墨,抗日宣传要紧。" 两人合写《桃李春风》时,赵清阁突发阑尾炎住院,老舍天天带着热粥来探病,病床边讨论剧本的声音渐渐变成了心跳声。 1943年重庆的梅雨季节,老舍妻子胡絜青带着三个孩子突然出现在文协门口。 这个北师大毕业的才女穿越三道日军封锁线,整整走了五十多天。 赵清阁隔着雨帘看见老舍慌得打翻了茶碗,就知道该退场了。 她连夜收拾了两件换洗衣服,把合写的剧本手稿留在书桌上,独自登上了去上海的江轮。 老舍在马尼拉买的房子终究没等来女主人,1948年那封漂洋过海的信里写着:"此间木棉正艳,书房朝南,可容画案二张。" 赵清阁把信纸按在胸口哭了整夜,最后却只回了八个字:"各据一城,永不相见。" 新中国成立后,她受总理嘱托写信劝老舍回国,自己却躲在弄堂里没去接船。 特殊年代里,红卫兵从老舍家抄出给赵清阁的汇款单。 胡絜青当众抖出丈夫的婚外情,老舍在太平湖边坐到露水打湿长衫,口袋里还揣着赵清阁早年送的诗笺。 消息传到上海,赵清阁把门窗关得死死的,对着徐悲鸿画的墨竹枯坐三天,从此晨昏三炷香再没断过。 晚年的赵清阁住在上海山阴路老洋房,客厅挂着老舍写的"清流笛韵"对联,书桌上摆着两人合著的剧本。 1999年病重时,她挣扎着把木盒交给吴妈,里面除了书信还有张泛黄的《桃李春风》剧照。 火盆里的信纸卷曲成灰时,最后熄灭的是老舍1942年写的那句:"莫道花残春寂寞,隔宵新笋与檐齐。" 据记载,赵清阁临终前确实销毁了与老舍的全部往来信件。 香港作家彦火也在回忆录中提到,他1982年拜访赵清阁时,曾亲眼见过老舍题赠的对联。 这些官方史料与当事人回忆相互印证,还原出这段跨越半个世纪的情感纠葛。 资料来源: 南方都市报——《从几封书信看才女赵清阁与老舍的一段隐秘情缘》