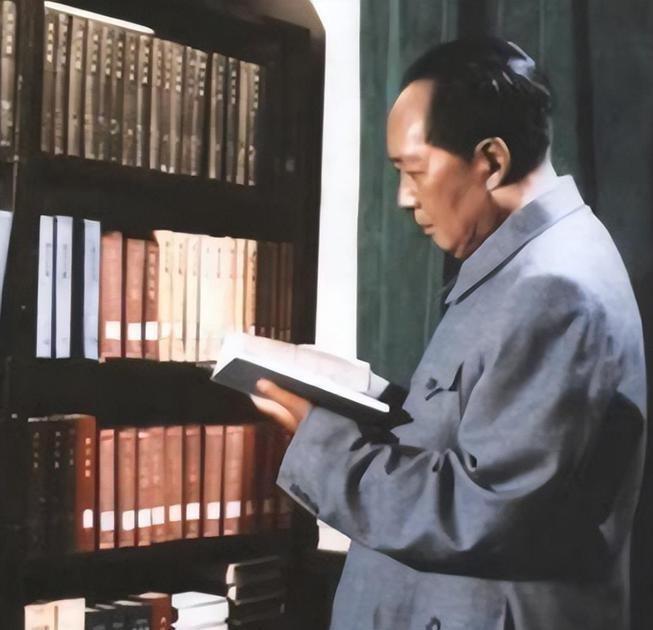

毛主席时代的工业体系有多完善?举个例子。在小县城里,当时有水泥厂、氮肥厂、造纸厂、制药厂、机械厂、纺织厂、糖厂、酒厂、皮鞋厂、家俱厂、农机修造厂、汽车修理厂、汽车保养厂、伞厂、棕制品厂、豆腐乳厂、笔杆厂,等等,大大小小几十个,国计民生所需的很多东西,这些工厂都能生产出来。 说起毛主席时代的工业体系,那真是“麻雀虽小,五脏俱全”。就拿一个小县城来说,里面能有水泥厂、氮肥厂、造纸厂、制药厂、机械厂、纺织厂、糖厂、酒厂、皮鞋厂、家俱厂、农机修造厂、汽车修理厂、汽车保养厂、伞厂、棕制品厂、豆腐乳厂、笔杆厂,等等,大大小小几十个。这些厂子不是随便堆一块儿,而是各司其职,覆盖了从重工业到轻工业,再到日常生活所需的方方面面。 比如,水泥厂是盖房子修路的命脉,氮肥厂直接关系到粮食产量,解决了农业的大问题。造纸厂管书本纸张,制药厂保人命,机械厂和纺织厂则是工业化的核心,一个造机器,一个织布头,产品还能卖到全国。糖厂、酒厂、皮鞋厂、家俱厂这些,跟老百姓的吃穿住行直接挂钩,日子过得踏实。还有农机修造厂、汽车修理厂这些,专门给农业和运输保驾护航。别小看伞厂、豆腐乳厂这种小厂子,地方特色全靠它们撑着。 这些厂子不光数量多,种类全,更厉害的是它们还能互相配合。原材料本地产,加工本地干,产品本地卖,基本不用跑外地要东西。这就跟搭积木似的,每块都有用,还能拼成一个完整的圈儿。效率高,成本低,这种布局在当时真是下了大功夫。 这套工业体系可不是摆着好看,它实打实撑起了国家的经济和社会发展。先说就业,那时候能在厂子里上班,可是铁饭碗。小县城里几十个厂子,吸纳了多少人?工人们有工资、有房住、看病有保障,日子过得比以前强多了。厂子一多,工作机会也多,家家户户都沾光。 再看经济,工厂造的东西不光够本地用,还能卖到外地去,赚外汇。这可不是小数目,国家攒家底全靠这些。加上厂子多了,周边也热闹起来,运输、卖货、服务啥的都跟着一块儿发展,县城里那股子活力,现在想想都带劲儿。 还有技术这块儿,别看是小县城,厂子里也有搞研发的。机器咋改进,产品咋升级,这些都是工人们自己琢磨出来的。厂里还经常搞培训,教技术、教管理,培养了一堆能干的人。这些人后来可没闲着,好多成了改革开放的骨干。 毛主席时代的工业体系,不光当时牛,后来的影响也深得很。首先,它给中国工业化趟出了一条路。那时候没啥经验,全靠自己摸索,建厂、管厂、跑厂,攒了一堆宝贵经验。改革开放后,这些经验没白费,直接拿来用,少走了多少弯路。 再说人,厂子里出来的技术员、管理者,那可是真金白银的人才。改革开放一搞起来,这些人直接上手,成了工业化的中流砥柱。没他们打底,后来的发展哪能那么快? 最后,这体系还留下了硬基础。别看有些厂子后来关了或者改了,但不少老厂经过升级,还在干活儿。比如水泥厂、机械厂这些,经过改造照样能用,成了现代化的根基之一。可以说,毛主席时代的工业布局,是中国后来起飞的底气。 要说这工业体系为啥能这么全、这么牛,有几点得提。首先是国家顶层设计。那时候全国一盘棋,小县城也有任务,工业布局不是瞎来的,而是按需分配,啥缺啥补啥。其次是自力更生。没啥外援,全靠自己干,从挖矿到造机器,一步步硬扛出来的。最后是群众力量大。工人积极性高,干活儿不含糊,再加上政策支持,厂子才能遍地开花。 当然,也不是没问题。有些厂子效率不高,技术跟不上,后来淘汰的也不少。但就当时那条件,能做到这地步,已经够让人服气了。

一叶舟

关键是提高人民生活!

风雪夜归人

每个地级市有卷烟厂

天天开心

那个时代,农业正盛,大部分人都在农村没有走出来。后来城镇化步伐加快,农民工出现了,务农人员大幅减少,小而全的工厂都被产能突出的大厂取代了。

西斑牛

作为1978年的人说一句:国营厂的十豆腐乳真的是好吃,现在的没得比!

红颜美眉

只能说是汽车少而已

cz

小而全

老青年

可惜都没有研发能力。

用户97xxx34

那的火柴厂,草帽厂。都很不错,有冰棒厂,冰棒三分,五分一条,那的冰棒对农村孩子来说,是高级消费!

江山伟大

给我们现代的工业文明西工业机制打下了坚持的基础。

用户15xxx57

那时人均GdP200美元,现在13000美元。

驻倭华军 回复 05-17 16:29

不能这样算。只能说当时物产不丰富。200你以为当时很少?

solor216

所以,那时工人人均工资45元,买辆自行车300块,买双皮鞋15元[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]

建洲

那时我们的工业世界排名第六!!!

武汉一把刀

毛主席是为人民老百姓撑腰,真心真意让普通人当家做主的领导人。东方出了个毛泽东[点赞]。

宝可梦大师

首先,小县城里面真没有这么全的。其次,那个时候是计划经济。