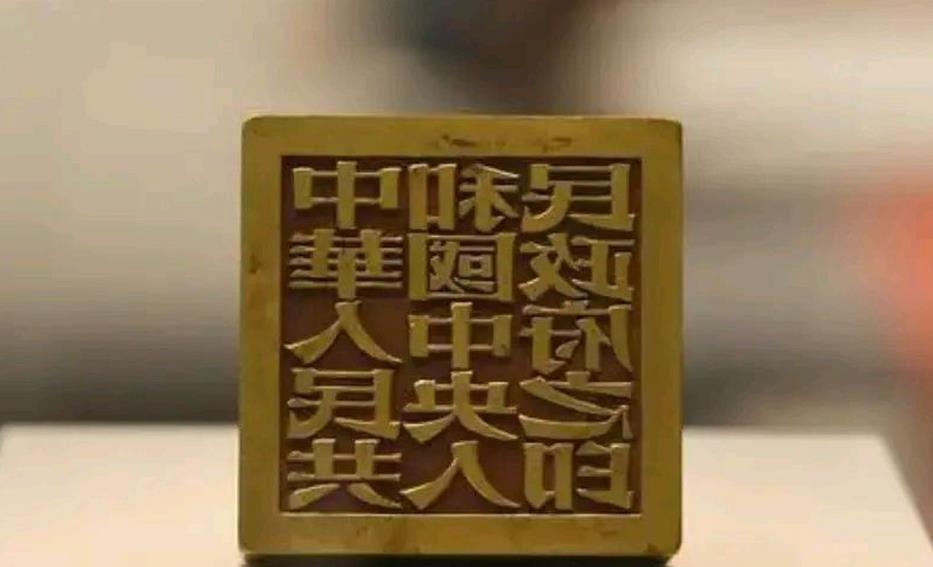

1949年,周总理委托张樾丞篆刻开国大印,不料制作完成后,张樾丞却保留了绝活,给大印做了一个“留边”,而他这么做的目的更是让人连连称赞........ 1949年,新中国站上历史舞台,周恩来总理把一件大事交给篆刻大师张樾丞:打造开国大印。这枚印章可不是普通物件,它要盖在新政府每一份文件上,代表国家的脸面。可张樾丞交工时,却在印章上留了个“边”,这玩意儿啥意思? 1949年,中华人民共和国的成立是个大日子,国家需要一个权威的象征——国印。这东西不光是个印章,更是新政府的标志,盖在文件上就代表合法性。周恩来总理找来张樾丞,这位篆刻界的大佬,当时已经66岁了,可手艺和脑子一点没退步。 张樾丞是河北邢台人,1883年出生,家里穷得叮当响。14岁跑到北京琉璃厂学刻字,1907年自己开店“同古堂”,靠着一手好活儿成了“铁笔圣手”。他的篆刻不花哨,但力道足,布局稳,特别擅长做官印。这次周总理点名他,算是找对了人。 接到任务,张樾丞没二话,带着俩儿子张少丞和张幼丞在家闭关开工。他挑了块黄铜做材料,不是那种华丽的玉石,而是结实耐用的铜块。新中国刚起步,讲究实用,这选择挺接地气。印章上要刻“中华人民共和国中央人民政府之印”,15个字,宋体风格,简洁大气。 刻的过程可不简单。张樾丞一笔一划都得算准,铜面上每条线都得横平竖直。他不是光想着好看,还得考虑这印章的实际用处。刻完字,他没急着交差,而是多加了个“留边”。啥叫“留边”?就是在印面四角留了点凸起,像四个小台子,比印面高半毫米左右。这设计可不是随便弄的。 原来,这“留边”是个防伪招。平时盖章时,压力不够,只有边框会印出来,中间的字看不全。得用专门的力度和手法,才能把整个图案盖清楚。这么一来,外人想仿造都没辙,因为他们压根不知道完整的设计长啥样。张樾丞这是把篆刻老手艺玩出了新花样,既保护了国印,又让造假的没法下手。 这招其实不是他发明的。古代刻印章时,有些匠人也会用类似方法防伪,可张樾丞把它用在开国大印上,时机和意义完全不一样。1949年那会儿,国家刚成立,局势还不稳,文件安全是个大问题。他的“留边”直接提高了国印的可靠性,等于给新政府加了道保险。 完工后,张樾丞把草稿全烧了,连一点痕迹都不留。印章装进木盒,封得严严实实,交给政府前,他还特意交代:不到正式用那天,谁也别碰。启用那天,他亲自磨平那四个凸角,露出完整印面。第一份盖上国印的文件是《土地改革法》,从此,这枚印章成了新中国权威的象征。 从1949到1954年,所有重要文件都靠这枚国印认证。张樾丞的活儿干得漂亮,政府想给他重谢,他却没要,说这是他该做的。后来他退下来,日子过得简单,穿粗布衣,吃稀饭咸菜,照样乐呵呵。他的俩儿子接着干篆刻,不是为了出名,就是想把这手艺传下去。 说到这枚国印的效果,得提一提它的影响。那几年,国家刚起步,各种文件满天飞,要是没有个靠谱的防伪设计,后果真不好说。张樾丞的小聪明,直接让政府文件多了份安全感。有人夸他这是“艺人魂”,这话不假,他的确是用手艺撑起了国家的脸面。 这枚铜印现在躺在中共历史展览馆,成了国家一级文物。每次有人提起,都会聊到那“留边”的故事。不是因为它多复杂,而是因为它太实用,太聪明。换谁听了都得说一句:这老头,真行! 张樾丞这人也没啥架子。退下来后,徒弟常来家里串门,他管吃管喝,谁病了他还掏钱治。有人问他为啥不留点自己的作品,他笑笑说:“留啥啊,国印不就是我最好的活儿吗?”这话听着朴实,可分量重得很。 这故事流传开后,大家都觉得张樾丞不光是个匠人,更是个有心人。新中国刚成立那会儿,啥都得从头来,他的国印就像个定心丸,让人觉得踏实。他的贡献不只是刻了个印章,而是用智慧帮国家站稳了脚跟。