解构反女权的incel白人男性:和美国孙吧男约会是一种什么样的体验?

维拉·帕皮索娃(vera Papisova)是一位记者,她花费近一年的时间,开展了一项极具挑战性的调查:她选择只与持极右翼意识形态的男性约会。她的亲身经历,构成了这项不同寻常的报道核心。

▶️这些人并非被误解的叛逆者,更不是女权主义的“受害者”。他们是激进的、情感未发育成熟的男性,以意识形态为掩体,为自身失败寻找外部理由。他们不需要更多的权力,也不应获得更大的平台——他们真正需要的是干预。

▶️懦弱的男人憎恨强大的女性;更广义地说,懦弱的男人憎恨任何能照见他们软弱本质的人。

▶️他们一面将怨恨投向“社会”,一面又要求“公平竞争”。而他们设定的“竞争规则”始终有利于自身。他们自欺欺人,扭曲现实,企图用胜利掩盖内心深处的自我厌恶,却始终无法填补那种深植于心的空虚与羞耻。

2025年4月,《Cosmopolitan》杂志发表了这篇报道,美国有线电视新闻网(CNN)也就此进行了相关讨论。

或许你会问:她为何要这样做?

她的动机,是在2024年美国总统大选前,深入了解“男性圈层”与极右翼约会文化中的真实状况。她并未止步于浏览Reddit帖子或观看爆红的TikTok视频,而是直接深入源头,与受incel社区到白人至上主义等极端思想影响的男性匹配并见面。

她与极右翼男性约会,发现了纯粹的不安全感

她想亲眼看看“红药丸”理念、基督教民族主义,以及这些男人为何如此痴迷于传统性别角色。这不仅仅是个噱头。这是一项调查,旨在探讨极右翼信念如何塑造关系、男性气质和性别角色,尤其是在年轻一代中。

而这一调查时机再关键不过:在2024年美国总统选举中,大多数年轻男性——尤其是Z世代——投票支持唐纳德·特朗普。这形成了一种鲜明的代际分歧,尤其考虑到大多数年轻女性倾向于民主党。

而她发现的并非令人震惊的事实——而是我们早已知晓的真相。

帕皮索娃表示,她接触的男性是她见过最缺乏安全感的群体,常常因缺乏明确的身份认同而挣扎。她形容他们情感脆弱,通过极端主义思想寻求认同,并建议许多人更需要心理治疗而非激进化。

她甚至发现与他们约会都困难重重。她认为这些人真正不知道自己是谁,也毫无头绪如何自我探索。

她还观察到,这些人似乎生活在自己的小世界里,只听彼此和特定的“独立媒体”,本质上是一个男性之间的回音室。她甚至和一个男人一起参加了一个政治会议,会上男人们只是抱怨自己的女朋友和妻子,并讨论如何“训练”她们变得顺从,就像安德鲁·泰特(Andrew Tate)之流的垃圾想法。

“红药丸”并非疗法,而是一种邪教

帕皮索娃指出,这些男性普遍表现出高度的不安全感与情绪失衡。他们强烈渴望被认同,迷失得如此之深,最终将白人至上主义、“红药丸”叙事与基督教民族主义视作某种精神寄托。问题在于,这些并非治疗性的理念,而是一种极具排他性和操控性的群体认同机制——更近似于一种邪教结构。

在她看来,许多“红药丸”信奉者,亦即特朗普的支持者,其实正处于深层的身份危机之中,他们渴望归属、希望被接纳。然而,他们需要的并不是更多来自那些身着西装、自诩成功的播客主持人口中关于“高价值男性”的鼓噪。他们真正需要的,是一位持牌的心理治疗师,以及一段足够长、能够传递接纳与安慰的拥抱——有人告诉他们:“你无需仇视女性、移民或同性恋者,也可以成为一个有尊严的男人。”

在当前语境下,许多“红药丸”男性频繁强调自己是“阿尔法男性”,这种强烈的自我标榜本身就是一种不安全感的体现。帕皮索娃指出,这类心理状态往往出现在那些较为脆弱、受教育程度较低或社会资源较为匮乏的人群中。正因如此,他们更容易在极端主义群体中寻求归属与尊重——那是他们在现实生活中难以获得的东西。

如果你需要强调自己是“阿尔法”男,那你很可能不是

帕皮索娃指出,她从未见过真正自信的男性会频繁宣称自己是“阿尔法”。她虽对这一概念本身持保留态度,但反复强调:倘若“阿尔法男性”这一类别确实存在,那么那些不断强调自己属于这一类的人,显然并不在其列。

在现实中,真正具备领袖气质或吸引力的人,并不需要刻意宣示自己的身份。正如斯蒂芬·库里无需四处宣称自己篮球技艺出众,真正具有“alpha”特质的个体,也无需通过言语去证明。他们的影响力,自然会被周围人所感知与认可。

所谓“有毒的男性气质”,本质上可被理解为“不安全的男性气质”。那些真正对自我认同充满信心的男性,并不需要持续地展示所谓的“男子气概”。帕皮索娃指出,许多自称男性主义者的人,实际上是对女性存有深刻不安与恐惧的男性。他们渴望学会如何与女性交流,却拒绝倾听女性的声音,这种矛盾几近荒谬。

“阿尔法男性”文化的实质,是一种未成熟的愤怒

极右翼男性所展现出的控制欲与敌意,根源在于其深层的不安全感。他们希望通过对女性的控制来建立自身地位,这是无可回避的现实。在此情境下,女性若试图以善意回应,往往将自身置于高度不安全的处境之中。这种关系动态对女性而言,风险极大。

帕皮索娃认为,应由其他男性主动承担责任,展现更具建设性的阳刚榜样,并积极采取包容态度引导这部分群体走出极端。

她指出,那种渴望让女性屈从于己的冲动,本质上反映的是一种身份危机。如果一个男性真正具备自信,他将愿意与平等者共处,接受来自他人的挑战与不同观点。这并不意味着他必须改变立场,但他不会需要通过令他人屈从来确认自我价值。反之,那种将女性的顺从视为身份验证的需求,恰恰暴露了其内在的不安与恐惧。

我曾与许多女性交谈,她们普遍认为,“温和”是一种极具吸引力的男性品质。真正具备情感成熟的男性,能够表现出共情力、体贴与温柔,他们不会因展现这些特质而感到自己的身份受威胁。他们不会像情绪不稳的孩童一般因琐事而恼怒,不会因自尊受挫就爆发怒火。他们有信念,也能承受分歧,不会在他人意见不同的情况下情绪失控。

但问题的根源在于——“红药丸”信奉者选择了激进而非修复。他们回避治愈自身创伤,因为后者需要努力与自我反思;而仇恨更为轻松。“传统妻子”“生理角色”这些口号,比起真正培养情感智慧、承担责任或形成清晰的自我认知,要简单得多。

他们将一切问题归咎于他人,唯独不检视自身。

坦率地说,他们之所以危险,并非因为强大,而是因为软弱——而软弱导致的,是对自我价值的深切不安。正是这种不安全感,驱使他们以极端方式寻求存在感——甚至不惜为之毁灭一切。

更具讽刺意味的是,他们经常高呼“个人责任”,却将自身遭遇的所有不幸归咎于他者:

——黑人被污名化为“罪犯”;

——女性被指责为“操控者”;

——移民、LGBTQ群体成为他们构建苦难叙事的替罪羊。

事实上,现实数据反映出另一种真相:

在美国所有大规模枪击事件中,白人男性占据约54%的比例;

美国境内大多数国内恐怖行为的实施者,皆为极右翼极端分子;

根据美国国土安全部与联邦调查局的监测数据,“红药丸”社区、布加洛男孩及男性圈层群体,均与近年来激进化率的上升存在密切关联。

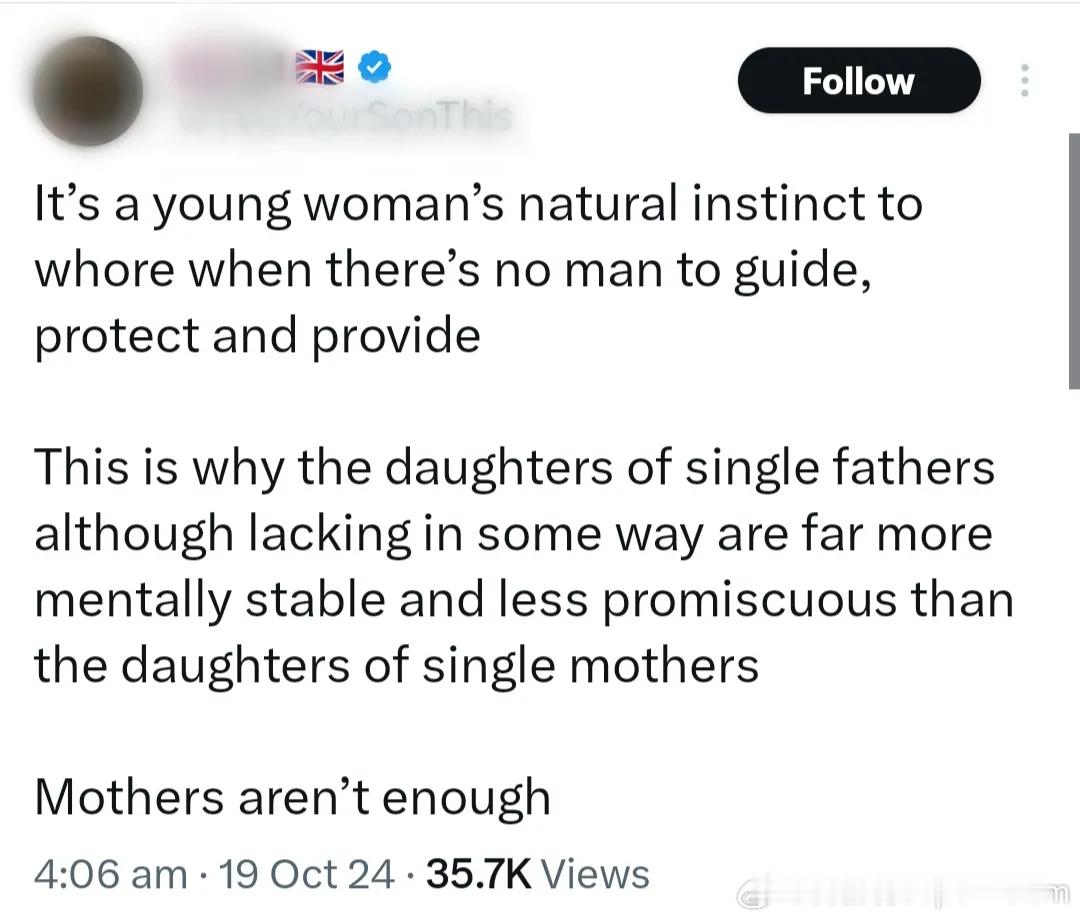

图片

(图像来源:调查性报道机构 Reveal)

“阿尔法男性”文化,本质上是懦弱的伪装

这些人并非被误解的叛逆者,更不是女权主义的“受害者”。他们是激进的、情感未发育成熟的男性,以意识形态为掩体,为自身失败寻找外部理由。他们不需要更多的权力,也不应获得更大的平台——他们真正需要的是干预。

懦弱的男人憎恨强大的女性;更广义地说,懦弱的男人憎恨任何能照见他们软弱本质的人。

他们一面将怨恨投向“社会”,一面又要求“公平竞争”。而他们设定的“竞争规则”始终有利于自身。他们自欺欺人,扭曲现实,企图用胜利掩盖内心深处的自我厌恶,却始终无法填补那种深植于心的空虚与羞耻。

因此,若一个成年男性——已年过18岁——却还在为 "阿尔法男性 "的胡言乱语而烦恼,那你是时候需要长大了。

作者:LGBTQ+ Pride Stories

海外新鲜事热点观点海外编译精选