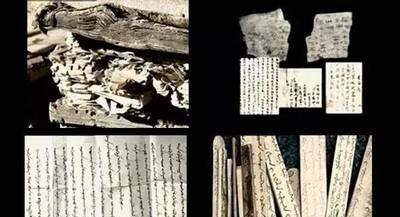

1921年,北洋政府发不出工资,就将故宫内8000麻袋大内档案,以4050银元的价格,卖给了造纸厂。造纸厂正要将档案通通化浆造纸时,一个人急匆匆赶来,说他愿出三倍价钱买下来。 北洋政府穷的叮当响,别说发工资了,士兵们能不能吃饱都是个问题,长此以往下去,还有谁会跟着北洋政府混? 为了解决燃眉之急,北洋政府便将目光放到了故宫那些文物上面,故宫是清政府时期的皇宫。 虽然被抢了个七七八八,但里面值钱的物件儿还有不少,承载着中国上下五千年的文化历史,有些物件儿绝对不能卖。 故宫的“库房”里面,有一些十分显眼的大麻袋,那些麻袋鼓鼓囊囊,上面落满了灰尘,走进去烟尘四起,呛的人头脑发胀眼睛发晕,士兵们一数,竟然整整8000个麻袋。 “快看,这些麻袋里面装的是什么?若是换成钱,可不可行?” 其中一人灵机一动,看着麻袋里面装的“废纸”突然来了心思,于是便将消息上报,北洋政府正愁发不出工资,眼看手底下的人怨声载道,再找不出应对之法,怕是离“倒闭”不远了。 思来想去,北洋政府便下令将故宫内那整整8000麻袋的“废纸”卖掉,只是卖给谁呢? 当地的造纸厂便是不错的选择,于是双方一合计,最终将价格定在了4050块银元,这些钱能勉强扛过一阵子,北洋政府拆东墙补西墙,算是走投无路了。 另一边的造纸厂老板也没闲着,这边给了钱,那些就带着一伙人气势汹汹跑到了故宫,大眼一凛,根本就不在乎麻袋里面装了什么,当场就下令:“将这些麻袋统统拉到造纸厂,重新进行加工!” 造纸厂老板一声令下,工人们立刻出动,他们为了省时间、省力气,对待那么麻袋极尽“粗鲁”,生拉硬扯,纸张很脆,有的从麻袋中散落出来,一碰就碎。 工人们熙熙攘攘,造纸厂老板也止不住催促,一个劲儿的嚷嚷:“快点儿,快点儿,我的时间宝贵着呢”。 就在众人忙的热火朝天的时候,一个书生模样的男人气喘吁吁跑到造纸厂老板面前,上来就是一句:“你当初花了多少钱买的,我出三倍价格!” 造纸厂老板一听,有些愣神,随后用眼睛从上到下打量一番面前的男子,嗤笑一声:“好大的口气,哪里来的疯子,给我轰出去,碍事儿。” 造纸厂老板可不相信面前这个其貌不扬的书生能拿出这么多钱,当场就下了“逐客令”,谁料,那书生倒是相当“顽固”,怎么着都不肯走,执意要和造纸厂老板做买卖。 造纸厂老板有些疑惑,莫非这书生真能拿出这么多钱?想到此处,造纸厂老板便开口说道:“当初,我可是花了4000多块银元,你若是出三倍价格,我倒是可以答应,可你有那么多钱吗?” 书生一听有戏,当场翻遍了全身上下的口袋,从中掏出了大把的银票、房契、地契、以及妻子的金银首饰,这些零零总总加起来,倒是刚好够他口中所说的3倍价格。 最终,那些“废纸”被书生买下来,后来,人们才知道他的名字——罗振玉。 罗振玉出生在江苏淮安山阳县城内一个小官吏之家,兄弟五人,排行第三,熟读四书五经,16岁那年考中秀才。 1894年,清海军全军覆没,全国上下皆震动,涌起了各种救国主张,罗振玉前期两次落第,仕途受阻,转而研究起农业,2年后,创立了“学农社”,1898年创立“东文学社”。 1906年至1911年期间,罗振玉在清政府内供职,官至四品,后以自身收入收集古籍、古物、大批甲骨、铜器、字画,使得不少文物得以成功流传后世。 众人眼中的废纸,对于罗振玉而言都是无价的宝贝,因为那些“废纸”都是大内档案,承载着中国古代的历史文明,其中就包括清代年间大臣上奏的奏折、赈灾详情、皇帝批阅的奏章。 其中一些纸张中,有康熙皇帝批阅的话语,简简单单的一个“准”、或者是“知道了”,还有乾隆皇帝在位时期的军报…… 这些众人眼中的“废纸”,都是中国古代历史的见证,虽然罗振玉并不研究历史,但他深知,这些“大内档案”成功留存,必定会对后世产生深远的影响,因此,不惜散尽家产,也要力所能及抢救。 有人得知后,戏称他为“疯子”,他听后,只是笑笑,不说话,殊不知,正是他当初那被人诟病的“疯狂”举动,让中国的文化得以延续,历史没有断层! 信息来源:百度百科《罗振玉》

回忆之珍惜现在拥有

[赞][赞][赞]

一路有你

此乃中华文化传承的大功臣啊!致敬!