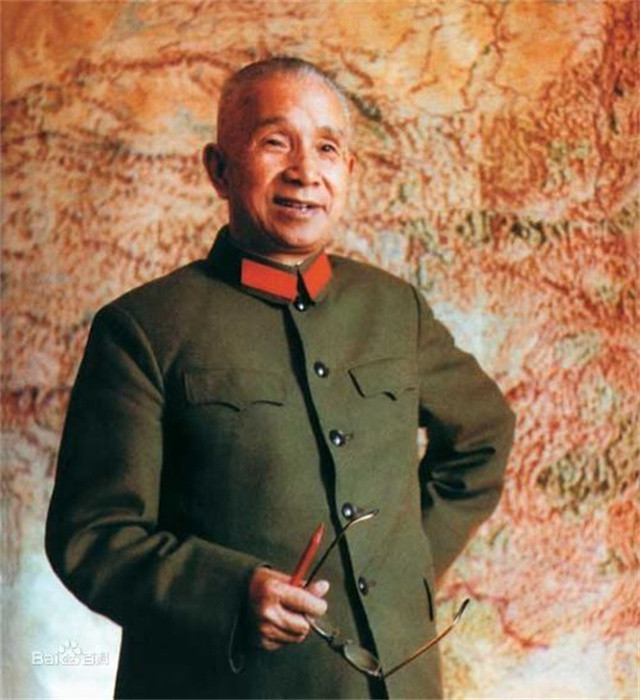

1952年,彭德怀说“我打了一辈子仗,从来没有害怕过,但当我们打过三八线,一直打到三七线时,环顾左右,我确实非常害怕了......” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1952年,彭德怀在一次总结会上说了一句话:“我打了一辈子仗,从来没有害怕过,但当我们打过三八线,一直打到三七线时,环顾左右,我确实非常害怕了。” 这句话出自一位打了几十年仗、经历无数战斗的老将军之口,让人印象深刻,许多人对战争有很多想象,但只有真正经历过生死一线的人,才知道什么叫真正的“害怕”。 1950年10月,中国决定派志愿军赴朝作战,彭德怀被任命为中国人民志愿军司令员,他带领部队跨过鸭绿江,进入朝鲜。 战争初期,中国军队作战方式灵活,士兵勇敢,战术得当,很快就遏制了联合国军的攻势,稳定了战线。 到了1951年年初,中朝联军开始反击,美军接连退守,志愿军也逐步推进战线,从三八线越过,直逼汉城。 随着敌军不断后撤,志愿军迅速取得多个重要地区,这期间,部队士气高涨,战报频传,国内民众为之振奋,许多干部和士兵都认为胜利已成定局,认为再进一步,就能彻底扭转战局。 志愿军推进至三七线附近时,发现汉城几乎没有敌军活动迹象,街道空荡,敌军主力似乎已经彻底撤离,一些连队已经做好了进城的准备,后勤部队也跟了上来。 但彭德怀对这样的局势没有感到轻松,他从多年战争经验中判断,敌人不可能毫无反抗就放弃汉城这样的战略重地,越是看起来容易得手的地方,越可能是埋有陷阱的所在。 他开始命令部队停止前进,转为巩固已有阵地,构筑防御,一些部队原本计划向南推进的路线也被叫停,后续的作战部署随之调整。 进入1951年1月中旬,敌军果然开始组织反击,美军调动了大量兵力,并利用其空中优势不断对前线志愿军阵地实施轰炸,联军依靠海空支援,试图切断志愿军的后勤补给。 他们希望在志愿军深入防线、补给线拉长的时候,发动集中打击,以实现局部围歼的目的,这正好印证了彭德怀之前的判断。 美军计划利用汉城的空虚作为诱饵,吸引志愿军进城,等部队深入城市之后,再以快速部队和空中力量合围,切断退路。 好在志愿军并没有贸然进城,他们按照彭德怀的部署,在三七线附近的山区布置阵地,严密防守,并逐步清理敌人留下的零星抵抗力量。 部队利用地形构筑工事,疏通交通线,保障补给运输的安全,美军的反扑在多次尝试之后,没有取得预期效果,最终被迫收缩阵地。 直到战后,有关方面从被俘美军口中得知,敌方原本确实打算在汉城设置一个包围圈,诱使志愿军进城后再实施围歼,这项计划因为彭德怀的谨慎和判断,最终没有得逞。 事实证明,正是彭德怀的“害怕”,避免了一场可能造成巨大牺牲的陷阱战,志愿军得以保存力量,继续巩固战果,为后续作战提供了有利条件。 彭德怀长期带兵作战,习惯于冷静分析战局,严密筹划部署,他从不轻视敌人,也从不被眼前的胜利冲昏头脑。 这种清醒并不是来自书本上的理论,而是一次次在战场上总结出来的实战经验,他知道,一场战争中最可怕的不是敌人有多强,而是自己误判形势,低估风险。 所以在那一次,当他站在三七线外,看到本该重兵把守的汉城空无一人时,他的第一反应不是喜悦,而是警惕。 他知道,敌人一定不会这么轻易放弃,也不可能不做反应,正是因为他有这种直觉,才让他做出及时决策,让志愿军没有被拖入一个难以脱身的泥潭。 战争不是纸上谈兵,更不是凭着一时冲动就能打赢的,彭德怀说自己那一刻“非常害怕”,这不是对死亡的恐惧,而是对全局的深思和对士兵生命的责任。 他怕的是自己的判断出错,怕的是把志愿军带入不必要的牺牲之中,今天再回头看那段历史,不难理解彭德怀那句沉重的话背后的含义。 在他一生征战中,那一次“害怕”可能是最有价值的一次决断,这份慎重与担当,让我们看到了一个真正的军事指挥员该有的智慧与气魄。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中共中央党史和文献研究院——彭德怀元帅的军事谋略

天纵

那是老一辈革命家,多次出生入死,而锻炼出来的品性和直觉,为老一辈革命家点赞!