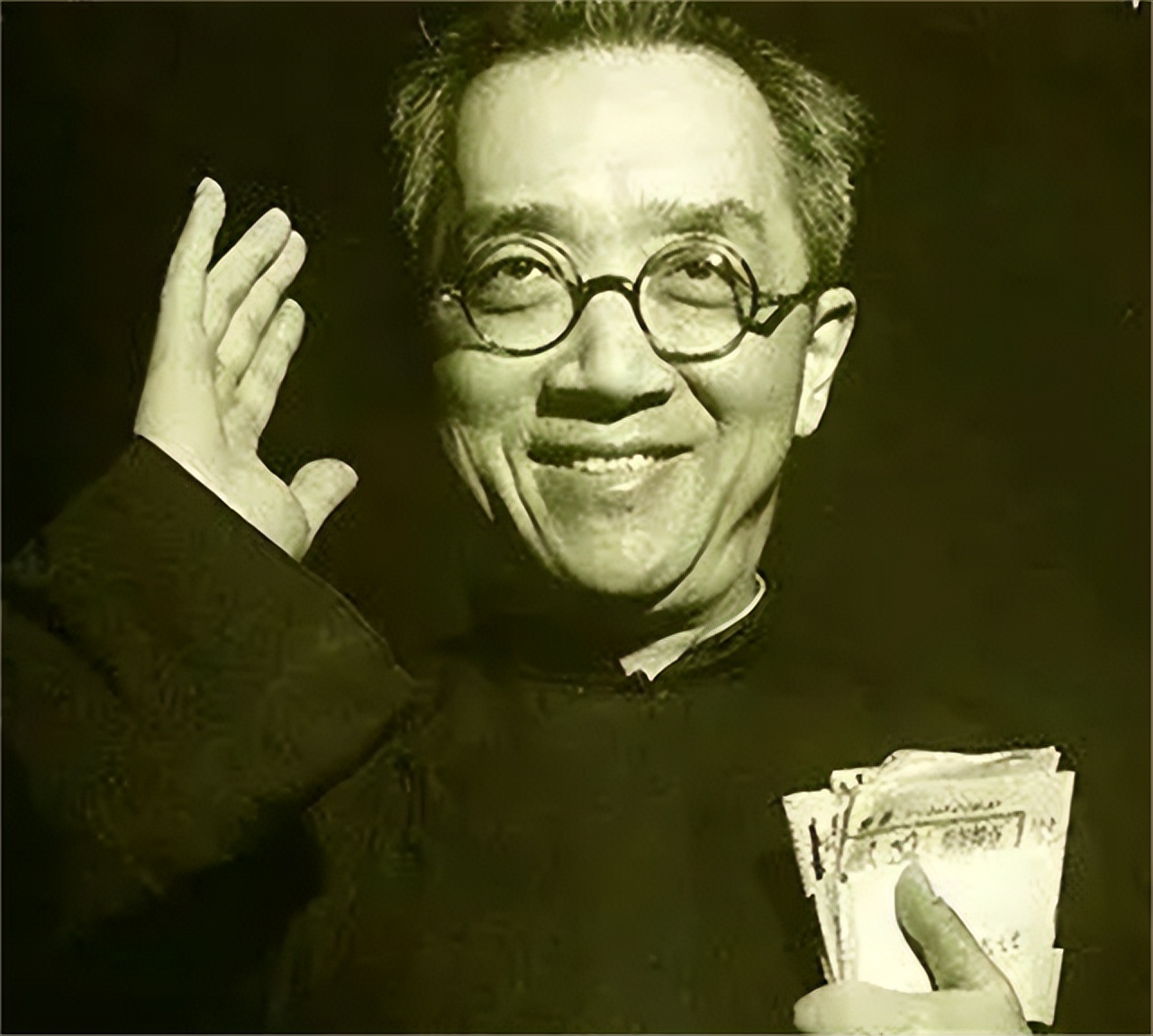

胡适说:毛泽东不是我的学生。他只是在北京大学图书馆工作。按照他当时的水平,根本考不上北大!

在毛泽东的履历里,他毕业于湖南省立第一师范学院,与北大相去甚远。但是它的前身,是张栻创办的城南书院,当初是与岳麓书院齐名的。

1918年6月,毛泽东从湖南省立第一师范毕业,他作为新民学会会务的主持者,为帮助准备去法国工读的湖南学子组织勤工俭学事宜,和蔡和森等同学一起到了北京。

从长沙到北京的路费,毛泽东都是找朋友借的,到了北京已是身无分文。于是他找到了从前在第一师范的老师杨昌济,杨昌济当时已经被北大聘为教授,举家迁到了北京豆腐池胡同15号。

杨昌济一直很欣赏毛泽东,对他的革命行动一直都是持支持态度,师生二人能在北京相见,多少有点他乡遇故知的感觉。

杨昌济不但让毛泽东和蔡和森借住在自己家,还将他们介绍给李大钊,拜托李大钊给他们寻个工作。

到了秋天,李大钊推荐毛泽东去北京大学的图书馆工作,当最基层的佐理员,月俸八元。

在北京大学工作的那段日子里,毛泽东注册成了哲学系的旁听生,也加入了北大新闻研究会。

和他一起注册旁听的同学,后来都考上了北大,只有毛泽东没有去考。据他的同学罗章龙回忆,他当时没有意愿参考,他觉得北大的一些课程还是比较腐朽、陈旧的。

有一次,胡适在北大图书馆演讲。毛泽东曾经在《青年杂志》上看过胡适的文章,很是敬仰。看到有胡适的演讲,他站在后排非常专心地听着。

到了提问环节,他操着浓重的湖南口音的普通话提出了自己的问题,胡适知道是个小职员提的问题后,竟然选择不回答,忽略而过。

遭遇如此的“冷遇”,毛泽东当然不会气馁,他仍然会去听他的课,听大家在新研究会讨论,虽然很少有人愿意和他接触讨论,觉得他是南方来的普通话都说不好的“乡下人”。

在这种情况下,有人向胡适问起毛泽东,他说,毛泽东不是我的学生,他是学校图书馆的一个工作人员,以他的水平,不一定能考上北大。

但是毛泽东不计较这些,人们有些刻板印象是正常的。到了第二年,大家慢慢了解了这个爱吃辣椒的大高个。

由于毛泽东多次虚心地向胡适请教一些问题,慢慢地胡适对他改观了,甚至在后来毛泽东创办《湘江评论》时,他还给写了推荐。

在北京大学,毛泽东还认识了另一个他仰慕已久的人物——陈独秀。在毛泽东工作的阅览室的上面,就是李大钊和陈独秀的办公室,一左一右。

与他们的思想交流,大概是奠定毛泽东成为革命领导人的最重要的一步。

也是在北大的相互熟悉,陈独秀日后才会委托毛泽东去湖南建党,将毛泽东在党内资历提高。

在图书馆工作后,经济宽松一些了,为了方便为新民学会相关事宜的对外联系,毛泽东从杨昌济家搬到了吉祥所。

吉祥所位于景山附近,是太监死后出殡的地方,一听就不是什么好地方,但是租金便宜。

在吉祥所的这个小屋子里,住着毛泽东、蔡和森、罗章龙、萧子升等8个湖南人。因为吃不惯北京的饭食,他们决定自己做饭。

偏偏几个大男人没有一个会做饭的,北京大米比较贵,他们就买来面粉折腾着做,做出来难吃到无法下咽。

隔壁邻居是个旗人大妈,面食做得好,就教他们如何发面,如何蒸馍,最后做出来有模有样的。日常就是馍馍就咸菜,最终还是过成了“北方人”。

冬天的北京非常冷,在那小屋里,八个人只有一件棉袄,谁出门谁穿。白天,大家可以在图书馆取暖,晚上就大家围着柴火堆“头脑风暴”。

大家这样住了近一年,毛泽东接到母亲病逝的消息,回湖南奔丧。

后来毛泽东回忆在北京的那两年,他说那段经历让他对政治的兴趣持续增长,头脑也越来越热烈,但是方向并不明确,还是很彷徨,想找“出路”。

最终,还是李大钊引导毛泽东走上了马克思主义的道路,成为一个真正的马克思主义者。