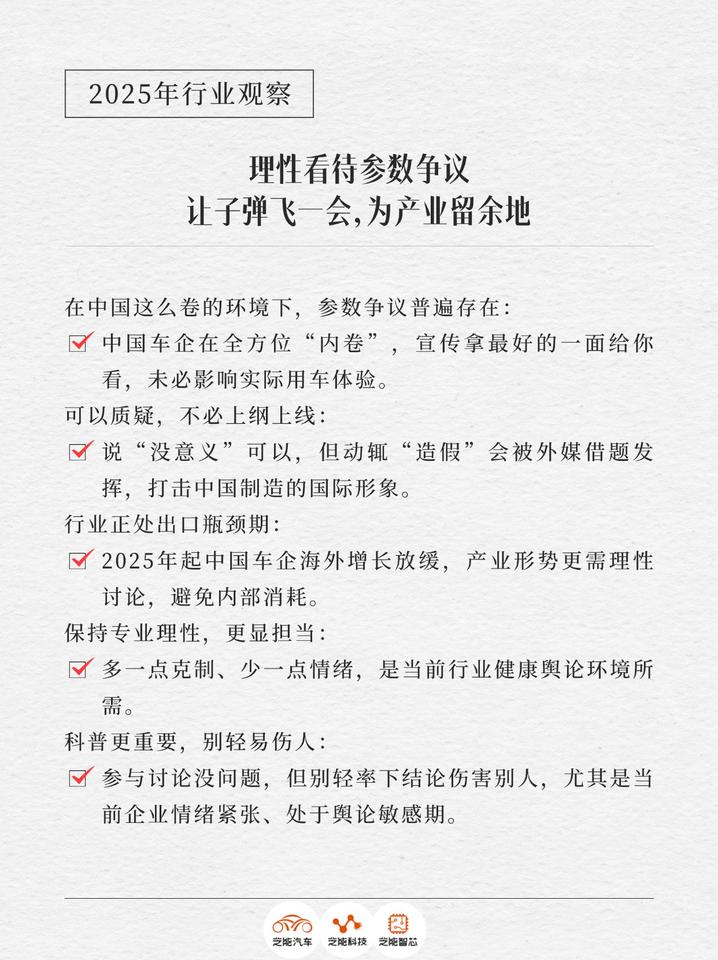

让子弹飞一会:关于中国车企“参数争议”的几点冷思考 最近,围绕新能源车“参数不实”的讨论引发热议。不少声音认为,有些技术参数偏离了用户真实体验,甚至上升到“企业造假”的指控。然而,在当前这个“卷到极致”的汽车行业语境下,我们或许需要一点耐心和理性。 首先,确实有些车企在宣传中放大了“最优解”——选取在特定工况或单项指标上最突出的数值,用以塑造“世界级产品”的形象。这种“取好不取全”的宣传策略,虽然不能一概而论为“造假”,但确实容易引发误解。我们应当呼吁更多技术科普,而不是一味贬斥或情绪化指责。 其次,中国汽车正处于从“走出去”向“站稳脚跟”的关键期。2025年,全球出口可能进入一个高压调整期。在这一背景下,公众舆论应少一点戾气,多一点包容。批评可以有,但不该轻易上纲上线,递刀子给境外媒体攻击中国制造。 最后,我们在关注参数本身的同时,也要关注行业的底层逻辑:车企之间的竞争,不只是参数,更是生态、供应链、研发实力的比拼。技术进步值得鼓励,夸张宣传应纠偏,而舆论场的每一份克制,都是对中国汽车工业未来的一份善意。