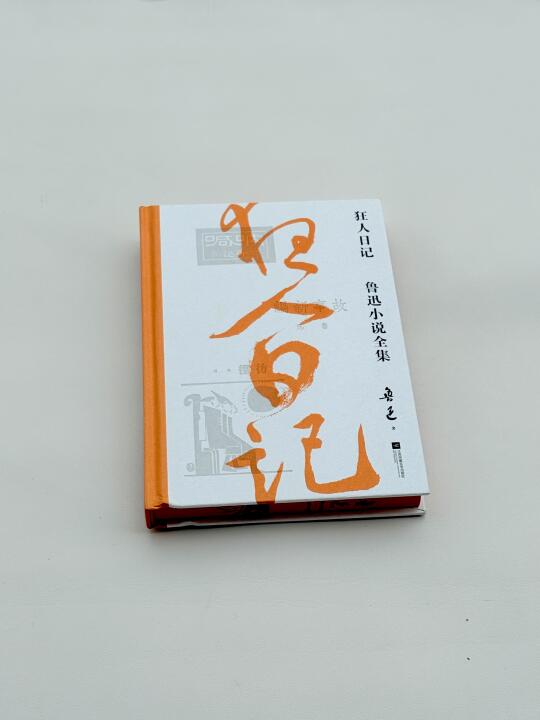

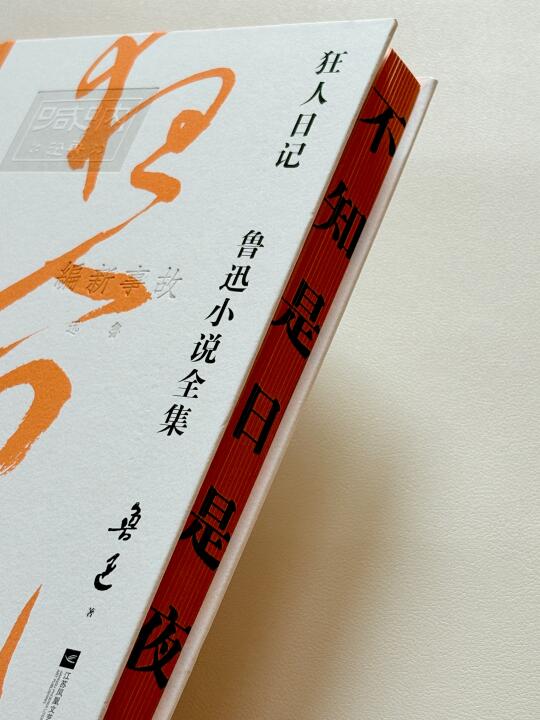

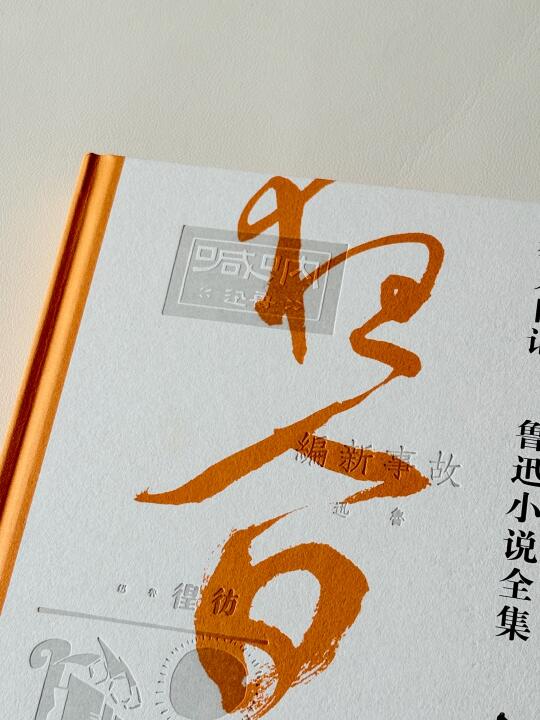

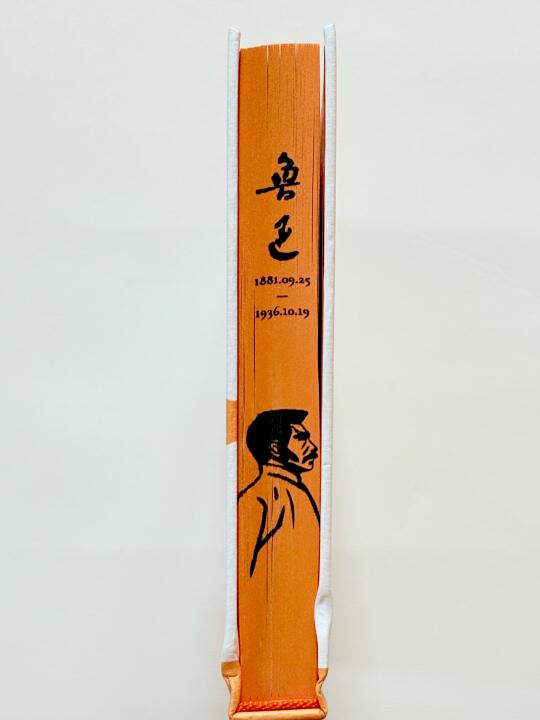

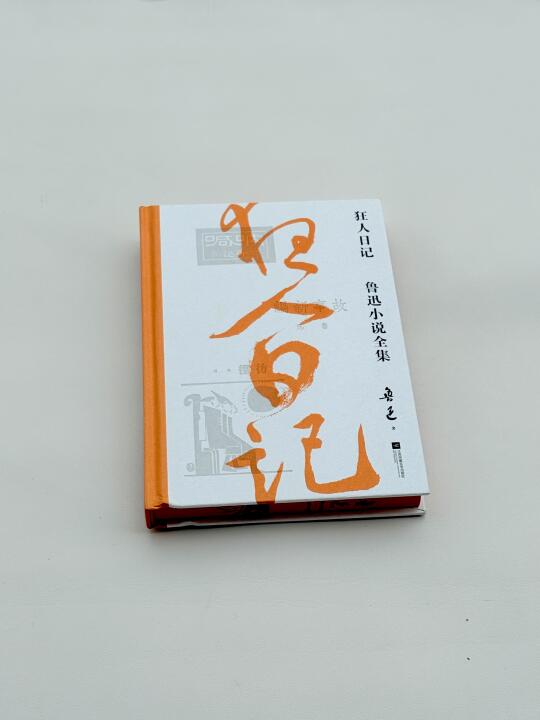

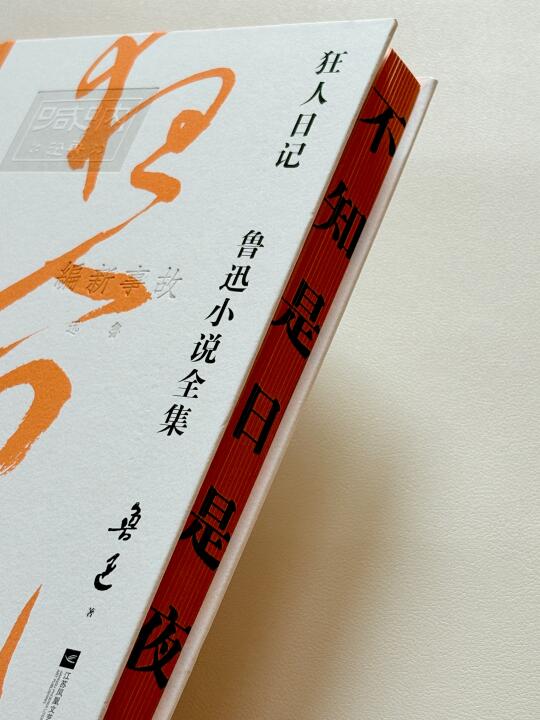

近几天回了老家,带了一本鲁迅的书。读着读着猛然发现,原来“迅哥儿”的文章都没有特别长的。为何小时候总觉得鲁迅先生的文,好长好长啊!

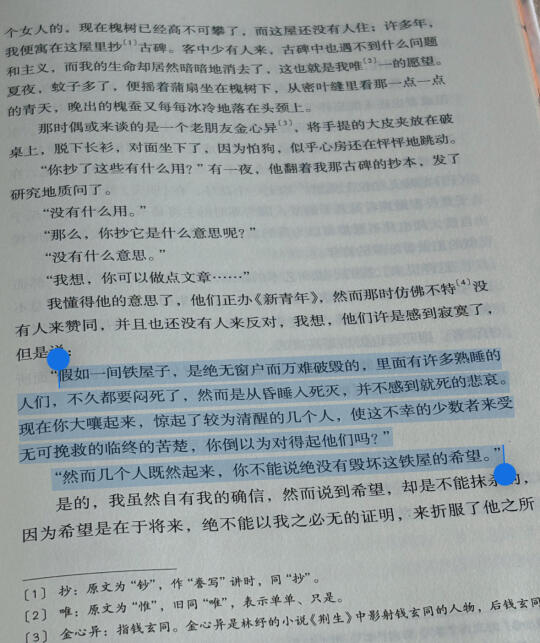

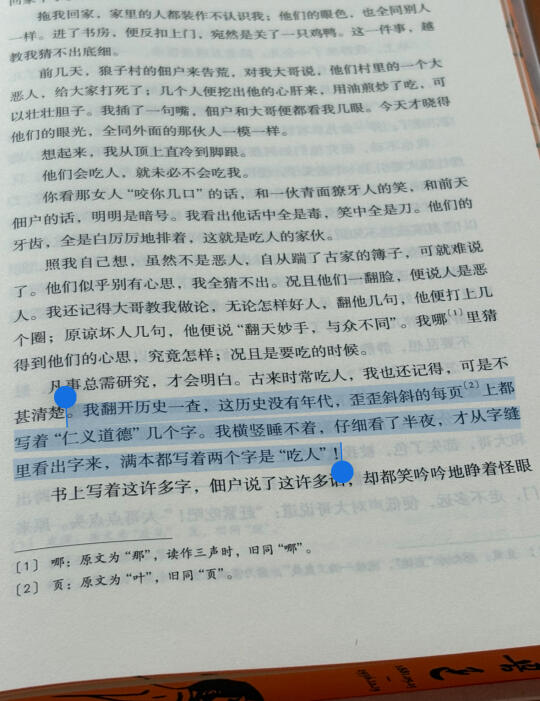

鲁镇穿着长衫站着喝酒的孔乙己,他如何被人嘲笑戏弄,如何与人争论“偷”与“窃”,如何丢掉“饭碗”,又如何被打断腿,坐着用双手“走来”。回想着《孔乙己》的故事,总觉得数十页都讲不完的人生,近几日翻阅起来,发现不过短短三四页。

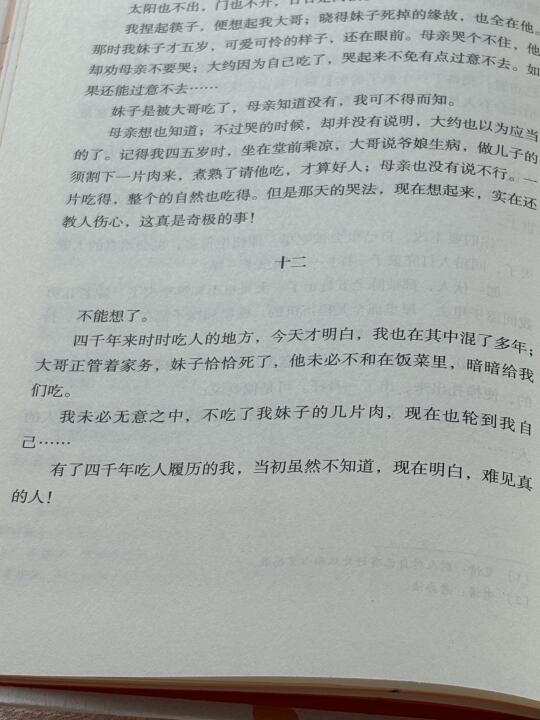

从被同情到被笑话的祥林嫂,她是如何来到“我”家做工,如何被送走,如何被强迫诞下一子,又如何失去孩子,如何变得絮絮叨叨、精神萎靡。这复杂而辛酸的历程,在迅哥儿的笔下,十几页便道尽说明。

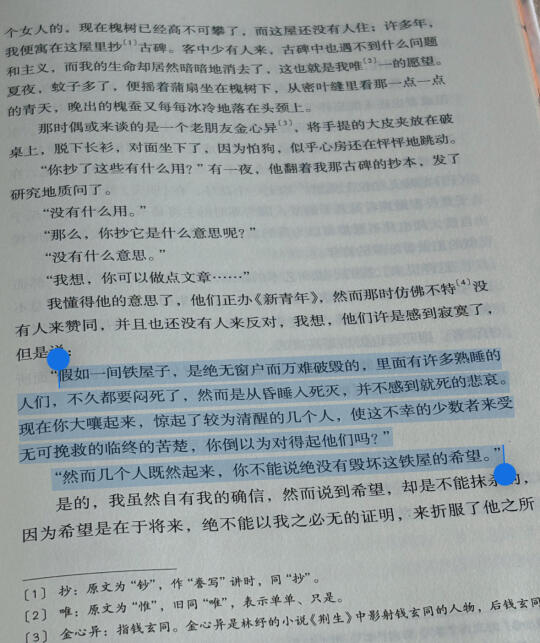

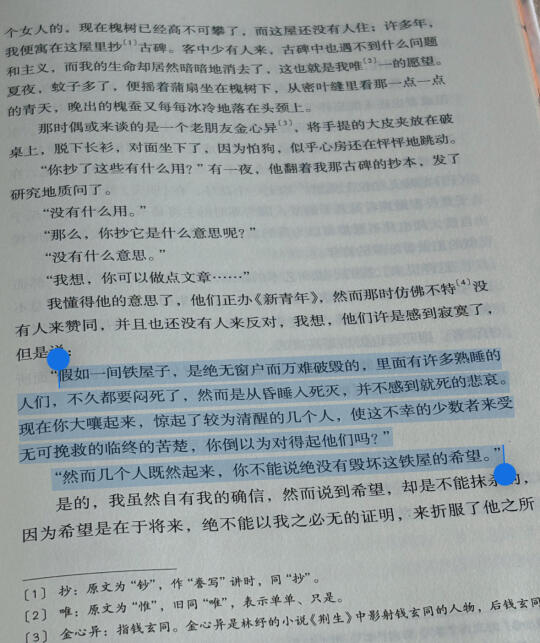

许多时候我在想,反复读鲁迅文章的,到底是哪些人呢?少年时在课本上读鲁迅,以为他是严肃不近人情的大作家,高中时又觉得他是个“愤青”,对谁都凶巴巴,看谁都不顺眼似的。直到成年后再读,好似就在那么一瞬间,就真正读懂了他的文字,开始喜欢上鲁迅的小说。

于是再翻出高中学过的那些课文来,才发现鲁迅先生内心的爱与义,是极其珍贵、重要的。他的温柔与细腻,也是需要时间去慢慢读懂的。

此刻,我的脑海仍在回想《社戏》里的那句:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,再也看不到那夜似的好戏了。”大概,唯有长大后才明白这句话的沉重感。时过境迁,“欲买桂花同载酒,终不似,少年游。”

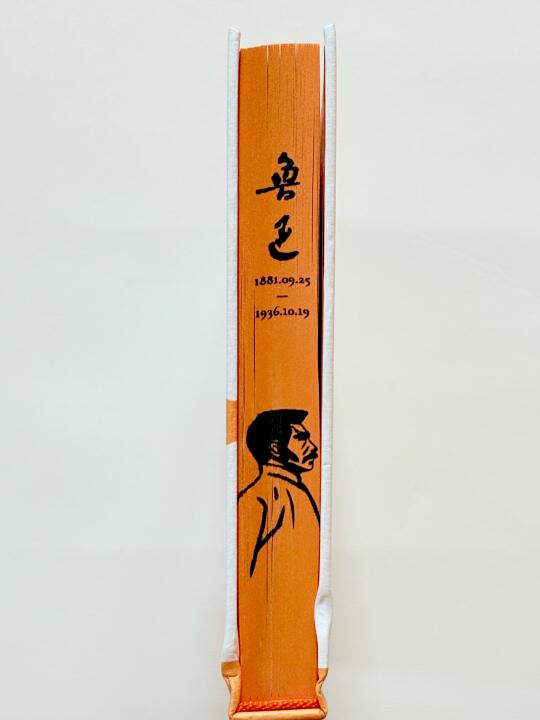

余华老师在一档读书综艺里曾说:“鲁迅一出手,就是中国现代文学里,跳高的,zui高的那根杆子。”

因而,他的笔,是中国文学万不可缺的东西。

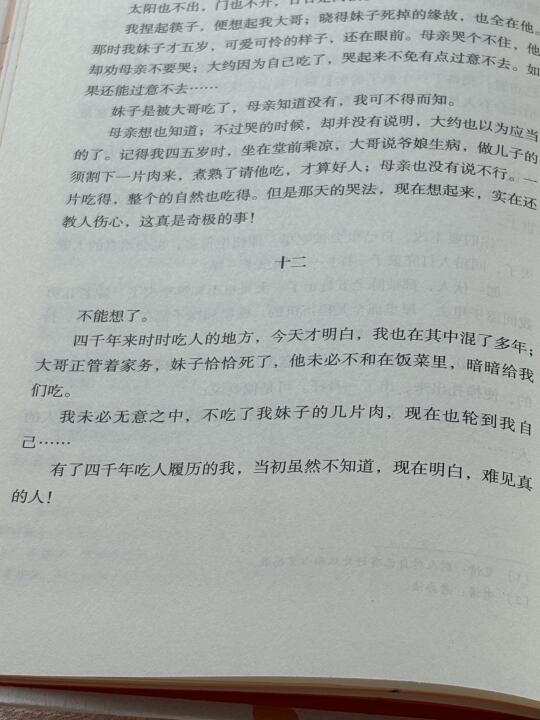

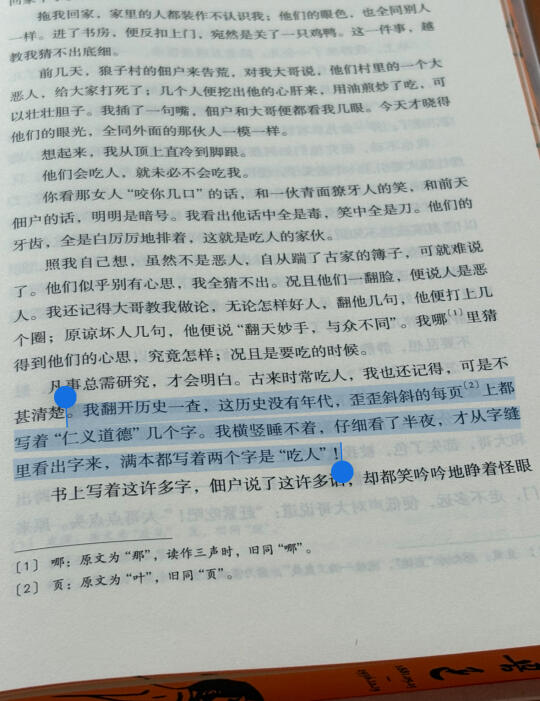

为何印象里鲁迅的文章都那么那么长呢?因为想要读懂他的文字的内涵,需要时间和经历。在成长过程中,面对日渐复杂的环境与人心,才会懂得鲁迅先生的悲悯、大义,还有他的爱与恨。在面对形形色色的人时,我们才会发现在我们的身边,也有同样的孔乙己、阿Q、祥林嫂、闰土……

于是在漫长时光里,他的文字在我们的内心变得越来越丰富,也越来越“长”。