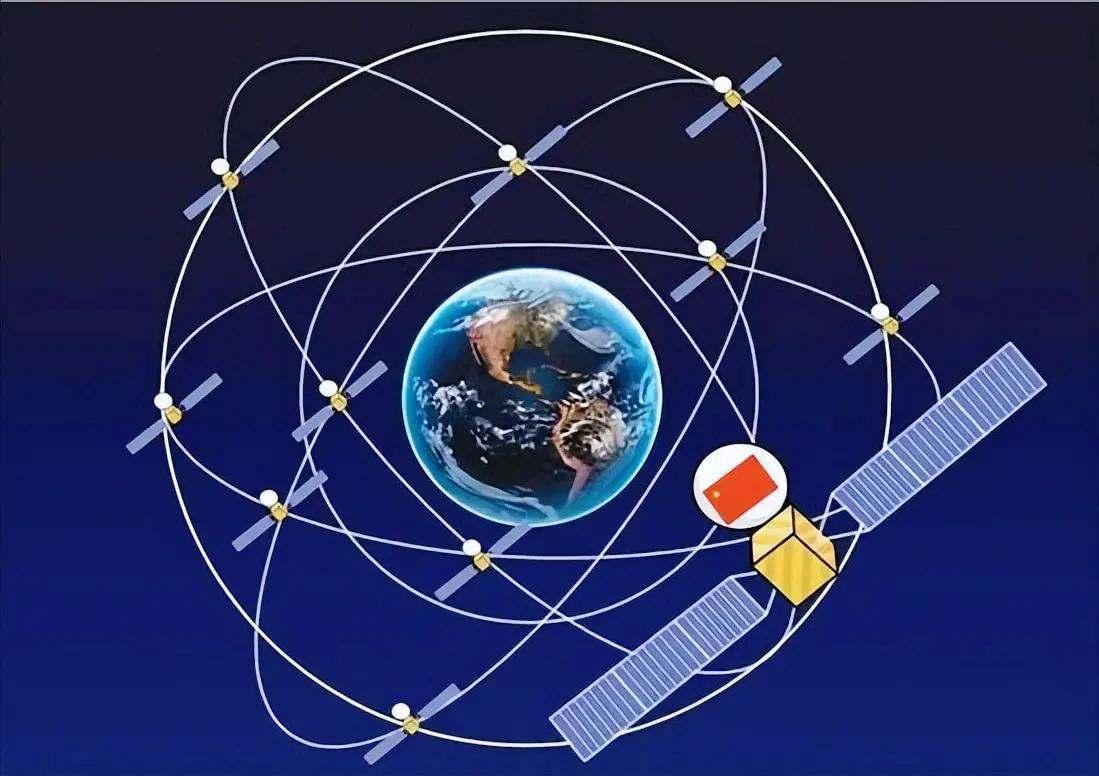

中美一旦开战,美国的第一击,不会是航母,也不是导弹,而是直奔中国的“眼睛”——北斗系统。但问题是:美国真能打掉北斗,中国导弹就会变成无头苍蝇了吗? 先说答案,当然不会,因为北斗可不是中国军事能力的全部依仗。 假设北斗信号在某刻突然消失,导弹也不会因此失去方向,中国的导弹压根没把导航完全交给卫星。 每枚导弹内部都装有惯性导航系统,靠陀螺仪和加速度计计算位置。 这就像人闭眼走路,靠感觉也能大致知道自己在哪,即便没有外部信号,导弹也能凭自己的“脑子”飞向目标。 2024年“海峡雷霆”演习中,山东舰编队验证了这种能力。 在模拟卫星信号被切断的情况下,导弹三分钟内重新锁定目标,这说明导弹不仅有“眼睛”,还有独立运行的核心。 但这只是第一层保障,地面上还有更可靠的支撑体系,全国范围内的地面增强基站,能在复杂环境下提供精准定位。 这些基站就像灯塔,随时接替卫星为武器平台指引方向。 中国还在研发量子导航,利用量子纠缠实现无法干扰的定位,虽然这项技术还在实验阶段,但已为未来铺好了路。 那么,美国攻击北斗卫星这个策略本身可行吗?答案没那么简单。 截至2025年,北斗三号系统有30颗卫星在轨,外加5颗备用星,这些卫星分布在三种轨道,组成一个立体的防护网络。 想一次性打掉所有卫星,耗费的资源几乎无法想象。 就算几颗卫星被击落,中国也有快速恢复的方案,“快舟”火箭能在48小时内发射备用卫星,迅速补全网络。 有些卫星采用“一箭双星”发射,轨道上还有“母船”随时补位。 这种设计让摧毁北斗的尝试变得代价高昂,效果却很有限。 相比物理攻击,电子干扰可能是更实际的手段,通过强电磁脉冲压制信号,让北斗的地面终端无法工作。 但中方早就准备好应对,北斗的反干扰技术在2013年就已成型。 这套系统能实时监测干扰,迅速切换到备用频率,接收终端还能过滤干扰波,甚至把干扰能量“反弹”回去。 2025年“应急使命”演习中,北斗在断路、断网、断电环境下依然稳定。 它还与无人机配合,搭建了空天地一体的指挥网络,这证明北斗在极端条件下也能保持可靠运行。 北斗的民用和军用信号是分开的,民用信号服务全球200多个国家。 攻击民用信号等于同时惹怒几十个国家,后果不堪设想,军用信号用加密频段和跳频技术,破解难度极高。 中国为什么这么重视北斗?上世纪90年代,“银河号”事件让中国货轮因GPS被切断而迷航。 这让中国认识到,依赖别国技术是不可靠的。 从2000年北斗一号覆盖本土,到2020年北斗三号全球组网。 中国用二十年,打破了美国在导航领域的长期垄断,北斗不仅是军事工具,更是国家自主权的象征。 现代战争比的不是单一技术,而是整个体系的对抗,想靠打击北斗瘫痪中国军事,这种想法过于简单。 中国的防御靠的是多层次的备份和韧性,任何单点攻击,在这种体系面前都很难奏效。